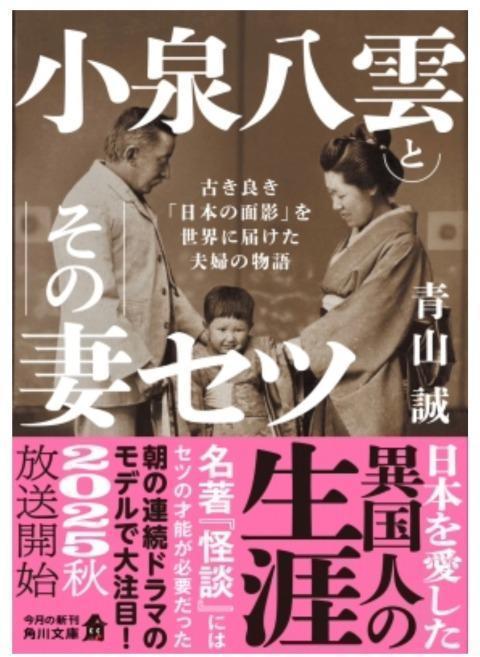

【ばけばけ】小泉八雲とその妻セツ…没落士族の娘、度重なる苦難に鍛えられ、逞しいヒロインに育ってゆく

- 2025/09/29

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

小泉八雲の妻・セツ

2025年度後期の NHK 朝ドラは、小泉八雲の妻・セツが主人公のモデルになっている。『怪談』をはじめとする小泉八雲の作品の多くは、彼女が八雲に語って聞かせた日本の古い民話や伝説がもとになっている。彼女の語りには人を惹きつける不思議な力があり、聞き入るうちにインスピレーションが湧いてくる。八雲にとってセツは愛する妻であり、ともに作品をつくりあげてゆく共著者だった。

セツは慶應3年(1867)2月4日に、出雲国の松江城下(現在の島根県松江市)に生まれた。節分の日だったのが名の由来。実父の小泉弥右衛門湊は松江藩から300石の禄を与えられた上士、家老に昇進することも可能な家柄だった。しかし、彼女は生後まもなく、同じ松江藩士の稲垣金十郎の養女になっている。実子のなかった金十郎に、子沢山の湊が「次に子が産まれたら貴殿の養子に差しあげよう」と約束していたという。

稲垣家の禄高は100石で小泉家の3分の1。同じ松江藩士でも平社員と重役くらいの差がある。小泉家が城の表側にあたる城下町の東側、中ノ丁(現在の松江市南田町)に表口17間3尺5寸(32メートル)の大きな屋敷を構えていた。一方、稲垣家の敷地はその半分以下で、裏門にあたる搦手之虎口からほど近い場所。そこには同格の〝平社員〟の屋敷が建ちならんでいた。格差は歴然としている。

しかし、金十郎と妻のトミは、セツにたっぷりの愛情を注いで育てた。義父の金十郎は武士には珍しく饒舌でユーモアのある男、セツにもよく冗談を言っては笑わせる。また、義母トミの実家は出雲大社に神官として仕える家柄で、彼女も神話や古くからの伝承には詳しい。セツが幼い頃、トミはよく神話や昔話を語って聞かせてくれた。それが面白くて、

「昔のお話しをしてごしない」

と、よくせがんだという。セツにとっては神話や昔話が子守唄。後々に小泉八雲が再話文学を書く上で欠かせない彼女の語り部としての才は、この養母から受け継いだもの。母が娘に注いだ愛情に育まれたものだった。

幼い頃に外国人からもらった宝物

幼少期のセツに関する面白いエピソードがある。それは維新後の明治4年(1971)春のこと。松江城三ノ丸の裏手に御花畑と呼ばれる薬草畑で、お雇い外国人のフランス軍人の指導のもと、洋式軍隊の軍事演習がおこなわれた。藩士たちの家族も教練を見物に訪れ、そこには乳母に手を繋がれ、そこには当時3歳だったセツの姿もある。最前列ではしゃいでいた。その姿がフランス人教官ワレットの目にとまり、子供好きの彼が微笑みながら近寄るのだが……大きな異国人に迫られて側に立つ乳母は顔面蒼白で硬直し、周辺の大人たちも怯えて後退り。

裏日本の辺境にある城下町に住む人々の感覚はまだ鎖国時代と変わらない。彼らの姿が「鬼」「怪物」のように映る。しかし、

「私は少しも怖いとは思わなかった」

セツは後に語っている。

セツだけは怯えることなく、初めて目にした外国人を興味津々で眺めていたという。 未知のものや異質なものに対しては、恐怖よりも好奇心が勝る。もっと知りたくなってくる。

ワレットは手を伸ばして、その頭を撫でまわした。自分を警戒しない少女とのスキンシップは嬉しかったようだ。そのお礼なのだろうか、彼は別れ際に何か小さなプレゼントをセツの手に握らせた。それは、小さな虫眼鏡だった。実に精巧なもので当時の日本でまだ珍しく高価な製品だった。

セツもこの虫眼鏡を生涯の宝物として大切に持ちつづけ、現在は小泉八雲記念館に展示されている。

進学の夢破れて人生初の挫折を味わう

明治4年(1871)の廃藩置県により松江藩は消滅し、多くの士族は経済的に困窮するようになる。稲垣家もその例に漏れず、苦境に立たされていた。お人好しな金十郎も儲け話に乗せられて全財産を騙し取られてしまう。先祖代々住みつづけていた屋敷も手放すことになり、セツが小学校に入学して間もなく、一家は城下の西の外れに引っ越した。引っ越し先は田畑のなかに農家がまばらに点在する寂しい地。かつては藩に使える鷹匠の居住地だったというから、鷹の訓練場に使う荒野や森林も多かったのだろう。後に小泉八雲の怪談話の舞台として有名になる大雄寺や月照寺からも近い場所だった。

それまで住んでいた武家屋敷と比べて、建物も狭く粗末で安普請。庶民の住む長屋と変わらない。使用人はすべて解雇して家族だけになったが、それでも以前の屋敷に比べると家の中は窮屈に感じたという。

この生活レベルの急変には、セツも戸惑ったことだろう。しかし、この頃はまだ自分の境遇を嘆くようなことはなく、貧乏暮らしの不満もあまり感じていない。トミは裁縫の内職仕事で学費を工面して、彼女を小学校に通わせつづけた。勉強が好きだった彼女は、

「学校に行けるだけ、自分は幸福だ」

と、思っている。当時は女子の小学校入学者は20%程度と低い。それだけに親には感謝していた。

セツは成績もトップクラスだった。飛び級試験に合格し、11歳の時には小学下等の最上級クラスに進級している。明治12年(1879)には小学校下等の修了試験を受けることになり、夜遅くまで猛勉強して修了試験に備えていたのだが……。

借金が膨らんで利子の返済も難しくなり、とうとうセツの学費を払うことができなくなる。それどころか、彼女にも働いて稼いでもらわねば生計が立たない。親が進学を諦めるように言われた時、悔しく悲しい気持ちを抑えきれず泣いた。しかし、

「いくら泣いても、何も変わらんけん」

だから、泣くだけ無駄と自分に言い聞かせて前を向く。泣いて拗ねても不幸な運命は変わらない。そう自分に言い聞かせる。

女の細腕でふたつの家族を養う

維新後、セツの実父・小泉湊は機織工場を起業し、彼女も湊が経営する工場で織子として働くことになる。稲垣家の悲惨な状況を見かねた湊が声をかけて雇い入れたのか、それとも、彼女のほうから願った就職だったのだろうか?詳しい経緯は分からないのだが。この頃になるとセツも稲垣家の養子となった経緯を知り、自分の本当の父は湊であることも知っている。湊もセツの扱いに苦慮したことだろう。実の娘として優しく接してやりたいのだが、他の従業員の手前では特別扱いもできない。

織機は朝から晩まで休むことなく動きつづける。織子も手を止めることなく働きつづけねばならず、かなり過酷な仕事ではある。が、セツは弱音を吐くことなく必死に働いた。気丈で負けず嫌い。やるからには誰よりも有能な織子になりたいと、ベテランの織子たちの動きを真似ながら必死で仕事を覚えようとする。

しかし、工場は小泉家の敷地内にあり、屋敷で暮らす家族の姿が目に入る。自分は休む間もなく忙しく働かされているのに、実の兄や姉、弟たちは綺麗な服を着て遊び暮らしている。自分も同じ父母から産まれた実のきょうだいなのに……と、あまりに理不尽なこの状況に、腹は立たなかったのだろうか?

無気力になって働こうとしない義父の金十郎に代わり、朝から晩まで重労働に明け暮れる。それで得たわずかな賃金は、生活費と借金の返済に消えてゆく。

辛い日々、楽しみといえば本を読むことぐらい。古い物語や戯曲に熱中するようになっていた。実母のチエは大の読書家で書物の知識は豊富だった。松江城下では知られた草双紙(江戸期の絵入り娯楽本)のコレクターだったといわれるから、セツの読書好きはその血を引いていたのかもしれない。

チエから読むように勧められて本を貰うこともあった。これまでお互い他人として疎遠に過ごしてきただけに、実の母娘とはいえコミュニケーションを取るのは難しい。読書という共通の趣味があるのは助かる。

明治19年(1886)、セツは18歳の時に鳥取の士族・前田為二と結婚する。稲垣家の養女となった時から婿を取ることは決まっていた。まったく面識のない他国者の男だが、セツも結婚を望んでいた。この時代は男女の賃金格差が凄まじい。働き手の婿養子を迎えれば、金を稼いでくれる。生活は楽になるだろうし、織子の重労働から解放される。それが嬉しかった。

しかし、為二は貧乏暮らしが嫌になり、翌年の明治20年(1887)には出奔して松江を去ってしまう。結局、セツが働いて一家を養いつづけるしかない。

生活苦からは解放されず。それどころかいっそう苦しくなった。湊の機織工場が倒産し、心労もあったのだろうか彼はリウマチを患って寝込んでしまう。お嬢様育ちの実母チエや甘やかれて育った兄弟たちに生活力はなく、セツは小泉家の面倒までみる羽目になる。

労働時間をさらに長くせねばならない。睡眠時間までも削って働きつづけた。

腕は上がり、松江市内では抜群の技量を持つ織子として評価されるようになるが、代償は大きかった。重労働により彼女の手足はすっかり太くなってしまい、それが理由で夫となる小泉八雲にとんでもない誤解をされるのだが……この話はまた次の機会に。

コメント欄