神君伊賀越え秘話? 同行した坂東武士がいた?

- 2023/07/11

このとき、関東の武将が家康に同行していましたが、ほとんど知られていません。下野南部の国人領主・皆川広照(みながわ・ひろてる)です。小勢力ながらも戦国時代を生き抜いた坂東武士で、比較的早く家康に従います。このとき、なぜ家康に同行し、どんな状況だったのでしょうか。

「皆川広照」安土に同行し、信長に謁見

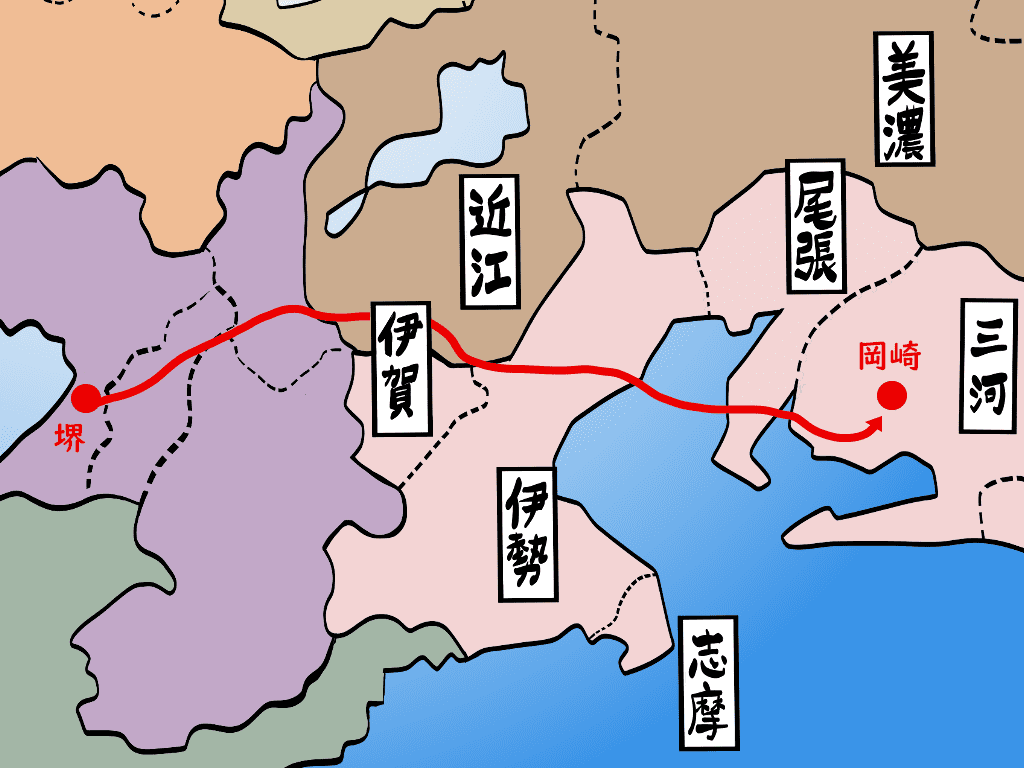

徳川家康は生涯で何度か生きるか死ぬかの危機がありましたが、天正10年(1582)6月、織田信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」も相当なピンチでした。家康は安土城に招かれて信長の接待を受け、その後、少数の家臣と堺見物の最中。自刃さえ覚悟しますが、家臣に説得され、領国帰還を決意します。武田旧臣・穴山梅雪の悲劇

家康一行は伊賀の険しい山道を越えて伊勢に到達し、そこから海路で帰還。同行家臣は34人。それも酒井忠次、本多忠勝、石川数正、榊原康政、井伊直政、大久保忠隣といったメンバーがそろっていて、明智軍か落ち武者狩りの襲撃を受けていたら、家康本人だけでなく家臣団が壊滅に陥る危険性もはらんでいたのです。

家康に同行した武将といえば、武田旧臣の穴山梅雪(あなやま・ばいせつ)が知られています。実名は穴山信君。武田信玄の娘婿でしたが、家康の誘いに応じて武田勝頼を裏切りました。安土城で信長に謁見するなど、このとき家康に同行。しかし、伊賀越えに不安を感じたのか、家康とは別ルートを選んだことが裏目に出て、落ち武者狩りに遭い、あえなく落命しました。

『寛永諸家系図伝』の記述

一方、皆川広照ですが、『寛永諸家系図伝』に、本能寺の変の直前、家康とともに織田信長に謁見したことが記されています。この『寛永諸家系図伝』は江戸時代、幕府が編纂した書物。大名各家が提出した系図などが基になっています。自家宣伝のため話を盛っている可能性もなくはないのですが、寛永18~20年(1641~43)の編纂で、皆川広照死後14~16年と、あまり年数は経っていない時期に提出された史料です。

家康対北条の講和条件に広照らの処遇

領国に帰還した家康は北条氏と争います。若御子(わかみこ)対陣です。ここでも、皆川広照は家康と行動をともにしています。北条氏政、氏直父子は、織田信長が倒れると、ここぞとばかり、信長家臣・滝川一益を攻め、敗走させます。そして、所領拡大を図り、信長家臣が去った信濃、甲斐に侵攻します。

家康は北条父子に対抗して出陣。甲斐・若神子(=若御子、山梨県北杜市)や新府(韮崎市)で両勢力が対陣し、3カ月ほどにらみ合いが続きました。結局、10月下旬、家康と氏直の間で和睦が成立します。

和睦の主な条件は2点。

・家康の次女・督姫(とくひめ)が北条氏直の正室として嫁ぐ。

・甲斐、信濃で家康が、上野では北条氏が領土拡張を図り、互いに干渉しない。

この和睦で、本能寺の変後の東国の混乱はひとまず収まりました。

交渉案件に皆川広照らの通行許可

若御子対陣の和睦交渉では、皆川広照とその伯父である水谷正村(みずのや・まさむら)という武将の処遇が問題となりました。10月28日付で家康から北条氏政宛に、交渉案件5カ条を記した文書があります。実際に書いたのは井伊直政で、小田原の北条氏政に代わって現地の陣で合意の印をつけたり返事を記したりしたのは北条氏直。その3カ条目は、皆川広照と水谷正村の北条領通行許可を求めるもの。馬での通行を許可するという氏直の返事が書き込まれています。

水谷正村は下総・結城氏配下の武将で、皆川広照の母の兄。正村は、『寛政重修諸家譜』によれば、天正10年(1582)6月、織田信長に拝謁するため上洛中の近江で本能寺の変を知り、そこから浜松へ向かい、家康と合流したようです。

甲斐・新府の陣で家康外交を助ける

皆川広照は信長への謁見のための上洛だったこともあり、引き連れていた兵は少数。この若御子対陣では甲斐・新府の陣にいましたが、軍事的には貢献できなかったようです。ただ、家康が宇都宮氏ら関東の諸将に北条氏に協力しないよう求めた書状を送る際、広照も添え状を書いていて、関東での人脈を生かし、家康の外交を助けていたのです。

坂東武士ながら譜代大名に

皆川広照も水谷正村も本能寺の変以前から家康に接近していました。この後、関東は北条氏が席捲。皆川広照は北条氏に服属しますが、北条氏滅亡後は家康の家臣となります。坂東武士ながら譜代大名としての道を歩みます。水谷正村とその弟・水谷勝俊は結城氏重臣として活躍。家康次男・秀康が結城氏の養子となる際も水谷氏が中心となって交渉しています。

皆川、水谷両家は家康が関東諸将を統制するうえで大きな力となりました。

家康六男・松平忠輝の家老

皆川広照は下野・皆川荘(栃木県栃木市)を拠点とした小領主。宇都宮氏に従っていた時期もありました。

天正14年(1586)、北条氏に攻められたときは激しい攻防の末、介入した家康の停戦提案を受け入れました。『寛永諸家系図伝』によれば、戦いぶりに感心した家康は黄金300両を贈ります。

北条氏に服属後の天正18年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐では、北条氏に従って小田原城の守備についていましたが、100騎で小田原城脱出を敢行しました。

家康家臣となった後は家康六男・松平忠輝の養育係、附家老に。安堵された旧領・皆川荘の1万3000石に加え、忠輝が信濃・川中島(長野県長野市)の城主となった際、広照も同国・飯山(飯山市)4万石を得ます。『寛政重修諸家譜』では「合わせて7万5000石」とされ、ほかにも加増があったようです。

家老として松平忠輝の粗暴さをたびたび諫言。さらに家康にも訴え出ました。これが裏目に出て、慶長14年(1609)、所領没収。松平忠輝はその後も問題行動は改まらず、結局、改易されます。一方、皆川広照は元和9年(1623)に大名として復活。80歳で波乱の生涯を終えたのはその4年後です。

おわりに

皆川広照の「神君伊賀終え」同行は、史料の信憑性、解釈に議論の余地があります。ですが、家康が坂東武士を理解し、交渉するうえで、皆川広照の役割はとても重要だったことは間違いありません。また、皆川広照は宇都宮氏、反北条連合から北条氏従属、家康配下と大きく立場を変えているので世渡り上手、処世術の人と解釈されますが、それだけではなく、数多くの武功とエピソードを持った興味深い武将です。

【主な参考文献】

- 江田郁夫『中世武士選書11下野長沼氏』(戎光祥出版、2012年)

- 平山優『天正壬午の乱 増補改訂版 本能寺の変と東国戦乱史』(戎光祥出版、2015年)

- 『寛永諸家系図伝』(続群書類従完成会)

- 『新訂寛政重修諸家譜』(続群書類従完成会、1965年)

- 産経新聞社宇都宮支局編『小山評定の群像 関ヶ原を戦った武将たち』(随想舎、2016年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄