「すべては毛利のため」知将・小早川隆景の生涯

- 2025/09/09

毛利元就の三男として生まれた小早川隆景。兄の隆元、元春とともに「三本の矢」として毛利宗家を支え、特に知略に優れた隆景は黒田官兵衛も一目置くほどでした。天下人である豊臣秀吉にも重用されましたが、あくまでも毛利家の一家臣として尽くし続けます。

大大名になる器もチャンスもあったにもかかわらず、なぜ彼は宗家を支える脇役に徹したのでしょうか。毛利両川の一翼を担った知将の生涯を追います。

大大名になる器もチャンスもあったにもかかわらず、なぜ彼は宗家を支える脇役に徹したのでしょうか。毛利両川の一翼を担った知将の生涯を追います。

偶然が重なった養子縁組

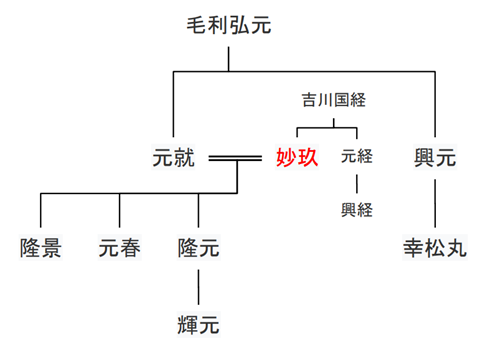

隆景は天文2年(1533)、毛利元就と正室の妙玖(みょうきゅう)の間に生まれ、幼名を徳寿丸といいます。兄には隆元と元春がいました。毛利氏が安芸国の小領主から中国地方を代表する大大名へと成長する過程で、元就が積極的に行ったのが婚姻や養子縁組でした。兄の元春は母の実家である吉川家へ養子に入ります。そして徳寿丸は、瀬戸内に強大な水軍を擁する小早川家へと養子に出されました。

実はこの養子縁組は、元就が積極的に推し進めたものではありませんでした。徳寿丸が養子に入った竹原小早川家の当主・興景が若くして亡くなり、跡継ぎがいなくなったため、白羽の矢が立ったのが徳寿丸です。興景の妻が元就の姪であったことから縁談が持ちかけられたのです。元就にとっては願ってもない話で、天文13年(1543)徳寿丸は数え12歳で竹原小早川家の当主となり、「隆景」と名乗るようになります。

さらに幸運は続きます。竹原小早川家は分家でしたが、ほどなくして本家である沼田(ぬた)小早川家の当主・正平が戦死し、その子の繁平が病で失明してしまいます。盲目の当主では家を治められないと判断され、隆景は繁平の妹と結婚して沼田小早川家も継承。こうして、本家と分家を統合する形で、小早川家のすべてを手中におさめました。

一見すると平和的な継承に見えますが、実際は隆景が当主となった後に反対勢力を粛清しており、裏には毛利元就の強引な策があったことがうかがえます。

知将の片鱗を見せた少年期

知将と名高い隆景は、少年のころからその優秀っぷりで周囲を驚かせていたようです。たとえば、毛利の主君・大内氏は家臣の陶晴賢(すえはるかた/もとは隆房)のクーデターで乗っ取られてしまいますが、隆景はこれを事前に予言していたというのです。長兄・隆元は大内の人質になっていた期間がありますし、弟である隆景も大内家と関りがあったのでしょう。隆景は次のように言ったというエピソードがあります。

「大内は滅亡する。陶隆房の諫言を聞こうともせず、寵臣である相良武任(さがらたけとう)の声ばかりに耳を傾けているから」

なぜ滅びるのか、大内家中の状況を判断したうえで発言しており、他家のことであってもしっかり分析していることがわかります。

両川体制と三矢の教え

隆景は、父の元就、兄の隆元、そして甥の輝元と、毛利家三代にわたって宗家を支えました。特に兄の元春とともに、毛利の勢力拡大と維持に大きな役割を果たしました。彼らはともに名前に「川」がつくことから「毛利両川(もうりりょうせん)」と呼ばれ、毛利家を支える両翼となります。兄の元春は山陰地方、隆景は瀬戸内海に面した山陽地方を担当。特に隆景の小早川家は強力な水軍を所有しており、弘治元年(1555)の厳島の戦いでは村上海賊を味方につけるなど、海戦で大きな貢献をしました。

「三本の矢」とも呼ばれる有名な逸話があります。臨終の元就が隆元・元春・隆景の三人の子に矢を一本ずつ渡し、「一本なら簡単に折れるが、三本重ねれば簡単には折れない。三人で力を合わせて毛利を守りなさい」という教訓です。

「三本の矢」は広島を本拠地とするプロサッカークラブ「サンフレッチェ広島」の名前の由来にもなっているほど、地元では有名な逸話です。

- 「サン」⇒ 三本の矢の「三」を意味

- 「フレッチェ」 ⇒ イタリア語の「矢」の複数形

この逸話は、江戸時代に創作されたものですが、そのもとになったのは元就が三人の子に宛てた『三子教訓状』です。この書状には、兄弟が協力して家を守っていくことの重要性が繰り返し述べられていました。

元就は、隆景には別の書状も送っています。「いかなることも堪忍しなくてはならない」という内容で、家臣に見放されないように注意し、宗家を支える心構えを説きました。

20歳も年下の甥・輝元を主君として尊重し、支え続けた隆景の生き方には、この父の教訓が常に根底にあったことは間違いありません。

豊臣政権下での知略

元就が亡くなると、隆景は元春とともに幼い輝元を補佐します。元春が軍事面を担う「武」の存在だったのに対し、隆景は外交を担う「知」の存在として活躍しました。天正10年(1582)の本能寺の変後、秀吉は毛利軍との和睦を急ぎ、京へと引き返します。和睦後に信長の死を知った兄の元春は秀吉を追撃して討つことを主張しますが、隆景は「秀吉に恩を売るべき」とこれを止めました。リスクを冒して天下を狙うよりも、確実に生き残る道を冷静に選んだのです。この判断が秀吉に高く評価され、隆景は豊臣政権下で重用されることになります。

秀吉は隆景を毛利家から引き離し、自分の直臣にしようとします。天正13年(1585)の四国征討の功で伊予一国を与えようとしますが、隆景は次のように申し出ました。

「主君である輝元を通じて拝領したい」

この行動は、あくまでも毛利家の一家臣であることを貫く隆景の強い意志を示すものでした。

また、秀吉が自身の養子である秀俊(後の小早川秀秋)を輝元の養子にしようと打診した際も、隆景は思案してこれを阻止しようとします。

「毛利と秀吉につながりができれば安泰かもしれないが、宗家に他家の血が入れば、内側から壊されてしまうおそれもある。」

そこで隆景は自らの養子に迎えることを願い出ます。自らを犠牲にして毛利宗家を守り抜いたのです。

おわりに

晩年の隆景は豊臣政権下で五大老の一人にまで登りつめ、慶長2年(1597)に病死します。彼の死後、小早川家を継いだ養子の秀秋が関ヶ原の戦い(1600)で西軍を裏切ったことで、西軍の総大将であった輝元は中国120万石から、周防・長門のみの29万8千石にまで減封されてしまいます。結果的に秀秋が毛利家縮小のきっかけを作った形になりました。

しかし、もし秀秋が輝元の養子になっていたとしたら、関ヶ原の戦いでもっと深刻な事態になっていたかもしれません。隆景が自らの養子に迎えたことは、結果的に毛利宗家を守るための最善の策だったともいえるのではないでしょうか。

小早川家は秀秋の死によって断絶しましたが、隆景が貫いた「すべては毛利のため」という信念は、毛利家が江戸時代を生き抜くための礎を築いたのです。

【主な参考文献】

- 桑田忠親『毛利元就のすべてがわかる本』(三笠書房、1996年)

- 小和田哲男『毛利元就 知将の戦略・戦術』(三笠書房、1996年)

- 河合正治『安芸毛利一族』(吉川弘文館、2014年)

- 『国史大辞典』(吉川弘文館)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄