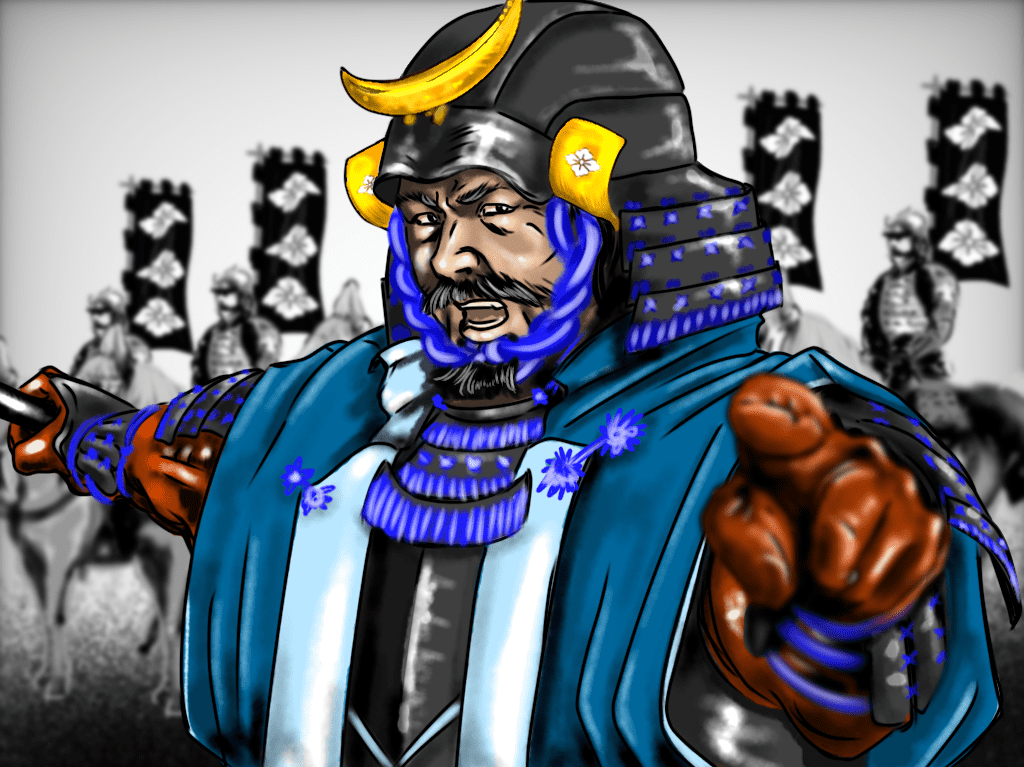

「板垣退助」現在の自民党の源流となる政党をつくり、自由民権運動の指導者として国会を創った男!

- 2021/10/06

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

「板垣死すとも自由は死せず」という言葉の通り、政治に命をかけた人物がいます。土佐藩士であった板垣退助(いたがき たいすけ)です。

退助は名門一族に生まれながらも、喧嘩に明け暮れた青春時代を送りました。流罪や廃嫡を経て、やがて家督を相続。討幕派に身を投じると、類稀なる指揮で新選組や会津藩を破って戊辰戦争の終結に貢献しています。

明治政府では参議となるも、明治六年の政変で下野。後藤象二郎とともに自由民権運動を推進していきました。岐阜では暗殺未遂事件に遭遇。しかし退助は命を取り留めて、自身の言論活動を続けていきました。退助は自由党では党首に就任。入閣した隈板内閣では、内務大臣を拝命して総理大臣と並ぶ存在となります。

退助は何と戦い、何を目指して生きたのでしょうか。板垣退助の生涯を見ていきましょう。

退助は名門一族に生まれながらも、喧嘩に明け暮れた青春時代を送りました。流罪や廃嫡を経て、やがて家督を相続。討幕派に身を投じると、類稀なる指揮で新選組や会津藩を破って戊辰戦争の終結に貢献しています。

明治政府では参議となるも、明治六年の政変で下野。後藤象二郎とともに自由民権運動を推進していきました。岐阜では暗殺未遂事件に遭遇。しかし退助は命を取り留めて、自身の言論活動を続けていきました。退助は自由党では党首に就任。入閣した隈板内閣では、内務大臣を拝命して総理大臣と並ぶ存在となります。

退助は何と戦い、何を目指して生きたのでしょうか。板垣退助の生涯を見ていきましょう。

土佐藩の名門一族

板垣信方の流れを汲む一族

天保8(1837)年、板垣退助は高知城下で土佐藩士・乾正成の長男として生を受けました。母は林幸子です。幼名は猪之助と名乗ります。元々、乾家は戦国時代に板垣姓を称していました。かつては武田信玄の宿老・板垣信方を先祖とする名門です。小田原征伐後から藩主・山内家に仕え、以降は重臣となって活躍。上士(上級武士)と活躍していました。

父・正成の代には、300石の知行を受領。馬廻格の役職を務める家柄として、藩主の親衛隊を務めていました。同時に退助の縁戚には、錚々たる面々が並びます。上士では幼馴染となる後藤象二郎、郷士に坂本龍馬や武市半平太(瑞山)が確認されます。

あわせて読みたい

後藤象二郎との出会い

幼少期の退助は寂しい思いをしたようです。嘉永元(1848)年、母の幸子が他界。父・正成は乾家に後妻を迎えることとなりました。この頃から、後藤象二郎とよく遊んでいたようです。後藤自身も幼くして父を病で失い、退助と境遇は似ていました。二人はお互いを「いのす(猪之助)」「やす(保弥太)」と呼び、関係は終生続いています。

退助自身は腕白な少年でした。

蛇が苦手な後藤に青大将をぶら下げた悪戯を実行。一方で弱いものいじめをする者には喧嘩を仕掛けるなどしています。また、少年時代の鏡川での水泳により、耳に水が入って中耳炎を発症。後年まで聴覚障害に悩まされることとなりました。

喧嘩に明け暮れて流罪となる

退助は青年となると、喧嘩を繰り返すようになります。喧嘩の有様は、土佐藩から退助に対し何度も譴責処分が下されるほどの壮絶なものでした。安政2(1855)年には、江戸勤番を拝命。同地に上っています。しかし退助の荒々しさは変わらず、喧嘩を繰り返していました。安政3(1856)年、退助は土佐に帰藩。係争に加わった罪で、高知城下四ヶ村への禁足処分となります。さらに神田村への流罪となり、乾家の廃嫡も言い渡されました。

退助は逆境に挫けません。神田村では農作業を手伝い、兵法書『孫子』を独学で学ぶなど旺盛な向学心を見せています。

安政6(1859)年、藩主・山内豊信(容堂)が隠居。豊範が藩主の座に就きました。代替わりによって恩赦が発令。退助は処分を解かれ、高知城下に復帰することが叶っています。

翌万延元(1860)年には、父・正成が死去。退助は220石に減じられた乾家の家督を相続しました。

討幕派としての活動

土佐勤王党と接近する

文久元(1861)年、退助は江戸留守居役兼軍備御用を拝命。江戸での生活が始まりました。退助は若山勿堂に師事。若山は昌平黌で儒官を務め、山鹿流兵学の免許皆伝を持つ学者でした。当時から退助は勤皇に傾倒していたようです。文久2(1862)年頃には、破約攘夷的主張を展開。土佐勤皇党とも誼を通じていました。

しかし時勢は変転します。文久3(1863)年、京都で八月十八日の政変が勃発。長州藩をはじめとした尊王攘夷派は朝廷から排斥されてしまいました。

土佐藩においても、尊王攘夷派の人物に対する風当たりは強くなります。退助は御側御用役を解任。藩政から追放されて一旦は失脚しますが、元治元(1864)年には町奉行を拝命。藩政に再び関わる立場を得ています。

退助は大監察(大目付)を兼任。武市半平太ら土佐勤王党を尋問する役目も担っています。しかし勤皇党への取調べには消極的でした。その姿勢が咎められ、元治2(1865)年3月に役職を解任。謹慎処分まで下されています。

武力討幕を主張する

4月には謹慎が解除され、退助は再び江戸へ遊学しました。江戸では藩命によってオランダ式騎兵術を学びます。徐々に時勢が討幕へと傾く中、退助の遊学は一年にも及びました。翌慶応2(1866)年、退助は討幕派として行動に出ています。11月には薩摩藩士・吉井友実らと交流。12月には相楽総三や水戸天狗党の残党・中村勇吉らを独断で江戸の土佐藩邸に匿っています。

当時の土佐藩の上士は、後藤象二郎などをはじめ、多くは公議政体論で占められていました。しかし退助は武力討幕路線を堅持していました。慶応3(1867)年5月には上洛。薩摩藩家老・小松帯刀の屋敷において、薩土討幕の密約を締結するに及びました。

退助は6月には土佐に帰国して大監察と軍備御用を拝命。さらには参政へと進み、討幕のための兵制改革を実行しています。藩内では投獄されていた土佐勤王党員を釈放。退助が勤王党の盟主を引き継ぐこととなりました。

しかし7月、後藤象二郎が容堂に大政奉還を上申。容堂は受け入れ、退助の役職は解任されてしまいます。退助はまたもや失脚の憂き目を見てしまいました。

あわせて読みたい

征韓論争で敗れて下野する

戊辰戦争で活躍する

しかしすぐに退助の出番が回ってくることとなります。慶応4(1868)年1月、鳥羽伏見の戦いが勃発。薩長率いる新政府が錦の御旗を掲げ、官軍となりました。土佐藩は退助の処分を解除。すぐに迅衝隊(じんしょうたい)を率いて出陣させます。

戊辰戦争に臨み、退助は乾から「板垣」へ改姓します。退助は中山道を迅速に進軍。旧幕府方の甲陽鎮撫隊(新選組)より先に甲府城を占領し、勝沼で見事に打ち破っています。その後、退助は日光や東北地方まで転戦。退助が官軍と旧幕府軍を説得し、日光東照宮を戦火から守る一幕もありました。

東北では棚倉城の陥落に成功。会津若松城の攻略においても働きが評価され、戦後に賞典禄1000石を賜っています。同年末には土佐藩の陸軍総督を拝命。同藩の家老格に進み、知行は600石に加増されました。

征韓論争、明治六年の政変で下野する

新政府においても、退助は枢要な位置を与えられます。明治2(1869)年には版籍奉還についての会合に参加。中央集権国家の建設に向けて進みます。翌明治3(1870)年、退助は高知藩の大参事を拝命。地方官の立場から、全国でもいち早く四民平等を唱えています。

明治4(1871)年には御親兵の創設に関与。明治政府の常備軍立ち上げにより、廃藩置県の準備も整います。同年に廃藩置県が断行されると、退助は参議を拝命。新政府において、西郷隆盛や木戸孝允らと並んで国政の運営に関わることとなりました。

しかし思わぬところで、退助は政治的転換点を迎えます。同年、岩倉具視や大久保利通らが条約改正交渉のために出国。西郷らが留守政府を預かることとなります。

明治6(1873)年、岩倉使節団が帰国。当時は西郷ら留守政府が中心となって征韓論を推し進めていました。

退助も征韓論に同調。一度は閣議決定されるに至ります。しかし帰国した大久保ら反対派は、決定を反故。政府を二分するほどの政争に発展してしまいました。結果、敗れた征韓派は下野。退助も参議を辞して土佐に帰国しています。

自由民権運動と岐阜事件

自由民権運動を推進する

在野となった退助は、政府とは別のやり方で政治を動かす道を模索します。明治7(1874)年、退助は初の自由民権運動の政治結社である「愛国公党」を結成。議会政治を目指して活動していく道を選びました。左院に提出された「民撰議院設立建白書」には後藤象二郎らと署名。これが自由民権運動の口火となりました。

自由民権運動とは、国会開設、憲法制定、地租軽減、地方自治、不平等条約撤廃などを政府に要求した国民運動です。退助は建白が却下されると、立志社(高知県の政治団体)や愛国社(大阪の政治団体)を結成。明治政府の意図する絶対主義的な天皇制国家に対し、民主主義的な立憲制国家を目指し、全国的な国会開設運動を行っていきます。

そうした中、明治8(1875)年には、政府の要人である大久保利通、木戸孝允らと大阪で会談。いわゆる大阪会議の結果、退助は参議に復帰することに。しかしほどなくして退助は木戸と対立し、わずか半年で再び下野することとなりました。

当時は全国的に不平士族の反乱が勃発していました。

明治10(1877)年には、鹿児島で西郷隆盛が挙兵。西南戦争が勃発しています。この時、退助も決起するかと目されていました。実際に頭山満は退助に武力蜂起を促しています。しかし退助は、もはや武力で政権を覆すことは考えていませんでした。

岐阜事件で襲撃される

退助は言論活動の中で、自由民権運動を展開していきます。明治14(1881)年には国会開設の詔が発布。十年後の帝国議会開設が約束されていました。同年、退助は自由党を結成して総理(党首)に就任。全国に遊説を行なっていきます。

しかし退助の活動には、命の危機が付き纏いました。明治15(1882)年、退助は岐阜で演説中に暴漢に刺されて負傷。世にいう岐阜事件です。

退助は出血しながらも「吾死スルトモ自由ハ死セン」と叫んだと伝わります。自由民権活動に対し、退助は命懸けで取り組んでいました。

幸いにも、退助は命を取り留めています。同年11月には後藤象二郎と欧州を視察。のちにフランス首相となるジョルジュ・クレマンソーや、『レ・ミゼラブル』の著者であるビクトル・ユーゴーと会談する機会を得ています。

視察では、退助は自らの意見も述べています。明治16(1883)年、退助は『社会静学』の著者で、学者のハーバート・スペンサーと会談。同書は退助が「民権の教科書」と評価したほどのものでした。しかし退助はスペンサーと激論を展開。欺瞞に近い「自由」を激しく攻撃しています。

明治17(1884)年、自由民権運動は各地で激化。栃木県令・三島通庸の暗殺を企てる加波山事件まで起きています。自由党幹部も同事件で逮捕。退助は事件を受けて、大阪の太融寺で自由党の解党を決議しています。

明治20(1887)年、退助は伯爵に叙爵。維新の功を評価されたものでした。

しかし退助は四民平等の理想に矛盾するとして、栄典を一旦は辞退。採算にわたる説得の末に栄典を受け入れています。

総理大臣と並ぶ存在

帝国議会の開設

退助は自らに危害を加えた人間とも関わりを持ちます。明治22(1889)年、岐阜事件で退助を刺した相原尚褧(なおぶみ)が出獄。退助に謝罪に訪れています。本来であれば、相原は極刑のはずでした。しかし退助が助命嘆願書を提出。死刑を回避して、無期徒刑に処せられていました。

同年に大日本国憲法が発布。退助は相原が恩赦の対象である国事犯だと主張し、出獄に至りました。相原は自らの行いを悔い、北海道へわたる決意を表明。退助に温かい言葉で送り出されています。

多くの困難を超えて、退助は次の道を目指します。明治23(1890)年、帝国議会開設に伴って旧自由党を一つに合流。立憲自由党を組織します。翌明治24(1891)年には同党を自由党と改称。退助は党首である総理に就任しています。

明治29(1896)年、退助は第二次伊藤内閣に内務大臣として入閣します。さらに次の第二次松方内閣にも留任。しかしすぐに辞任し、明治30(1897)年には自由党総理の座も退いています。

隈板内閣で内務大臣を拝命し、総理大臣と肩を並べる

再び退助が政治の中心に立つ時が訪れます。

明治31(1898)年、自由党は大隈重信率いる進歩党と合同。憲政党が結党されました。結果、日本で初となる政党内閣・第一次大隈内閣(隈板内閣)が成立。退助も内務大臣として入閣しています。しかし人事や不祥事を巡って内部対立が激化。わずか四ヶ月で総辞職することとなりました。

※参考: 板垣退助の閣僚歴

| 内閣 | 公職 |

|---|---|

| 5代内閣:第2次伊藤内閣 | 内務大臣 |

| 6代内閣:第2次松方内閣 | 内務大臣 |

| 8代内閣:第1次大隈内閣 | 内務大臣 |

明治33(1900)年、憲政党が帝国党などと合流して立憲政友会が結党。同時に退助は政界から去る道を選び、その後も言論活動に身を投じます。

明治37(1904)年、自由党の機関紙『友愛』を創刊。明治40(1907)年には、全国の華族に世襲禁止を問う活動を行っています。

大正2(1913)年には立憲青年自由党の相談役に就任。翌年には台湾を訪問して台湾同化会(台湾議会の前身)の設立に関わっています。

大正8(1919)年、退助は肺炎にかかり世をさりました。享年八十三。法名は邦光院殿賢徳道圓大居士。埋葬墓所が東京の高源院、分骨墓が高知県高知市薊野・板垣山の歴代墓所にあります。

【主な参考文献】

- 高知市自由民権記念館 『板垣退助-板垣死すとも自由は死せず-』1994年

- 国立国会図書館HP 近代日本人の肖像「板垣退助」

- 国際子ども図書館HP 中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典 板垣退助

- アジア歴史資料センターHP 板垣退助暗殺未遂事件

- 高知市公式HP 板垣退助

- 毛呂山町HP 板垣退助(1873年から1919年)

コメント欄