「児玉源太郎」日露戦争の勝利を演出した陸軍の救世主。そのマルチな才能は軍事面だけではなかった!

- 2022/08/30

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

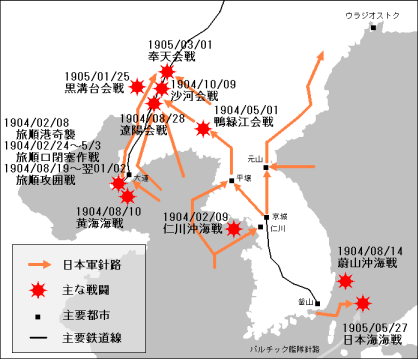

彼は日露戦争の直前に、人事で混乱が起きていた参謀次長のポストに救世主のように就任し、遼陽会戦・旅順攻略戦といった陸軍の重要な戦闘の作戦を指導し、成功を重ねます。そして日露戦争最大の戦闘となった奉天会戦では、日本軍24万人に対し、ロシア軍36万人という圧倒的に不利な状況を、巧みな戦陣配置と作戦指揮で大逆転に導きました。

これだけのことをした人物ゆえ、「軍事的天才」というイメージで語られることが多いようです。しかし軍人としての功績以外に、政治家としても明治日本に大きな貢献をしており、実はマルチな才能をもつ人物だったのです。

本稿では、そんな児玉源太郎について、「日露戦争以外の」事跡にもフォーカスしながらご紹介したいと思います。

幕末動乱の中で育った少年時代

児玉源太郎は嘉永5年(1852)、徳山藩(現在の山口県周南市)の藩士、児玉半九郎の長男として生まれました。徳山藩は、長州藩として有名な毛利家の支藩にあたります。そもそも児玉家は、かの毛利元就や毛利輝元の家臣団の中にも名前が見える毛利家中の古参です。幕末の動乱期に入ると、本家である長州藩の激動に巻き込まれていきます。

幼い源太郎の周囲でも様々な悲劇が起こりました。源太郎が5歳の時、尊皇派の論客だった父・半九郎が藩の方針に抗議し、衝撃的な自殺を遂げてしまいます。続いて12歳の時には、父親代わりのように慕っていた義兄の次郎彦が、自宅で刺客に襲撃されて惨殺されるという、おぞましい事件が起こります。このとき、源太郎は姉と一緒に義兄の遺体をきれいに整え、玄関先に飛び散っていた鮮血を冷静に掃除したと伝えられています。

まだ少年だった源太郎が直接、幕末の動乱に飛び込むことはありませんでした。しかし、このように幕末のテロの応酬の中で父親と義兄が犠牲になったことが、彼の心に深い記憶として刻まれたのは想像に難くありません。

戊辰戦争への参加と明治陸軍への合流

源太郎の初陣は、明治新政府軍と徳川幕府残軍との戦い、すなわち、慶応4年~明治2年(1868~69)の戊辰戦争への参加でした。長州藩兵の司令士(小隊長)という肩書で、東北および北海道方面に派遣されることになります。このとき、若き源太郎が戦った相手は、なんとあの土方歳三でした。ただ、このときの源太郎はあくまで一小隊の隊長にすぎず、相手も土方歳三の率いていた部隊の一角、といったところです。土方歳三その人と対峙したワケでもなければ、作戦の勝敗に影響を与えるような重要な戦線だったのかも、よくわかっていません。

ともあれ、若くして歴史的な戦いに参加できたことは、その後の源太郎のキャリアにとって重要な基盤となりました。というのも、源太郎はのちに長州藩兵の有能な一幹部としてどんどん頭角を現し、新設された明治陸軍の期待の若手として、広く名を知られるようになるからです。

また、初陣が戊辰戦争であったという点も、彼の人生において象徴的です。源太郎は戊辰戦争から日露戦争までの、明治時代の日本が直面した重要な戦争のすべてに参加することになるからです。

士族の反乱との対決で軍事の経験を積む

戊辰戦争の次に起こった明治時代の重要な戦争は、いわゆる「士族の反乱」でした。明治新政府の方針に不満を持つ士族が、各地で反乱を起こしたのです。特に大きな戦闘になったものは、明治7年(1874)の佐賀の乱、明治9年(1876)の神風連の乱、そして明治10年(1877)の西南戦争でしょうか。源太郎は、この3つの反乱の鎮圧戦に深く関わることになります。

まずは佐賀の乱。源太郎はこの反乱軍との戦いにおいて、まさに前線の戦闘現場に参加しました。

乱戦の中で本人も銃弾二発を受け、重傷を負いつつも軍務をまっとうしたとのことです。よほどな死地を身をもって経験したのでしょう。なお、この時の銃傷は、ひとつ間違えれば命にかかわる大出血でした。急死に一生を得るような戦争経験をこの時期に身をもって知ったということは、後の彼のキャリアにとっても大きな意味があったと推測します。

より大きな関わり方をしたのが、神風連の乱との戦いです。このとき源太郎は、まさに反乱が発生した熊本に勤務しておりました。この乱は、突然蜂起した反乱軍が熊本市内で政府軍の司令官を暗殺してしまうという異常事態から始まりました。真っ先に司令官が討ち取られたという大混乱の中、源太郎はよく動き回って東京と連絡をとり、熊本の政府軍部隊をまとめあげ、反乱の迅速な鎮圧に多大な功績を残しました。

次に起こった内戦が、西郷隆盛で有名な西南戦争です。

西郷率いる薩摩軍が鹿児島から北上し、政府軍はそれを熊本城で迎撃することになります。このとき、源太郎は土佐出身の谷干城司令官が率いる熊本城籠城部隊に加わります。続々と将校クラスも戦死するこの熊本城の激戦において、司令官を補佐する参謀役としてよく働き、防衛成功に貢献しました。

このように、まだまだ中堅どころの階級ではありましたが、佐賀の乱から神風連の乱、そして西南戦争という、明治新政府の危機の現場それぞれに参加したことは、「児玉源太郎」の名を広めるのに大きな意義があったことでしょう。

一例ですが、どうやらこの時期には、既に「児玉源太郎という有能な若者がいる」ことが明治新政府内に広く知られていたことを示すエピソードがあります。神風連の乱の際、反乱発生の報を受けた東京がまず熊本に出した指示は、「児玉少佐は無事か?」の確認だったという伝説が残っているのです。

司令官が討たれたとしても、児玉少佐が残っていれば、彼を中心に軍を建て直せるという期待が、東京にも共有されていたことを窺わせるエピソードです。

ドイツ軍人メッケルの愛弟子となる

西南戦争が終わってから日清・日露戦争が始まるまでの間は、ひとまず大規模な戦争は発生しない時期となりました。この期間は、日本陸軍が近代軍隊らしい陣容を整える為の建設の時期となります。この頃の源太郎にとってもっとも重要な事件は、ドイツ陸軍から派遣されてきた教官メッケルとの出会いでしょう。メッケルは日本政府の招待で、日本陸軍に近代的な参謀を育成するために来日した人物です。

もともとドイツでも天才肌の名指揮官と言われていたメッケルの指導は、あまりにもハイレベルでした。生徒への態度も実に厳しく、授業についていけない者は続々と退学させられたというほどのエリート選抜式の教授法を、日本の軍人たちに施しました。

このメッケルがほとんど唯一、才能を認め、愛弟子のようにすべてを叩き込んだ教え子が源太郎でした。のちにメッケルは、ドイツへ帰った後に日露戦争勃発の報を聞いたとき、「この戦争は日本が勝つだろう、日本陸軍にはコダマという天才的な男がいるからだ」と評したという逸話があります。

どこか傲岸なところもあったドイツのこの天才軍人をも唸らせたほどの、何やら天性の才能が、源太郎の中にはあった模様です。そしてメッケルの予言通り、その才能は日露戦争においてまさに開花することになるのです。

政治家としても一流だった!台湾総督としての活躍

「日露戦争の名指揮官」として有名な児玉源太郎ですが、日露戦争の直前に彼が何をしていたのか、意外に知らない方も多いのではないでしょうか。実は明治31年(1898)から日露戦争開戦の直前まで、政治の世界にも加わっていたのです。彼はこの時期、台湾総督に任命されていました。台湾総督とは、日本の植民地となっていた台湾の行政から軍事からすべてを統括する超重要な役職です。その重責を、後藤新平という有能な側近を発見したこともあり、見事に果たしていたのです。これは軍人のキャリアというよりも、政治家としての重役に抜擢されたといっていい栄転でした。

こうして政治の世界でも源太郎の力量は認められ、さらには台湾総督との兼任という形ながら、文部大臣・内務大臣・陸軍大臣のポストも短期間ながら歴任しています。軍人畑出身ながらも、このまま進めば日本を代表する政治家として大成する、そんな大出世軌道でした。

すべての才能を燃焼させ、日露戦争を勝利に導く

さて、ここで気になった方もいるのではないでしょうか。台湾総督という重職で実績をあげたということは、さらに閣僚経験を積めば、最終的に総理大臣さえも狙えるほどになっていた筈。それがなぜ日露戦争で再び軍務に入ったのか?と。実は源太郎が陸軍の参謀次長(のちに参謀総長)に任命されたのは、台湾総督まで経験した彼にとって、確かにキャリアとしては降格に等しいことでした。

これには背景があります。当初、日露戦争の参謀次長を務める筈だったのは、田村怡与造という人物でした。田村怡与造は「現代の武田信玄」という仇名を持っていたほどに陸軍で期待されていましたが、いよいよ日露開戦間近というタイミングで、病気で急逝するというまさかの展開に…。

この後釜に据えるには、よほど軍事にも国際情勢にも長けた優秀な人材でないといけません。そこで台湾総督をやっていた源太郎に、白羽の矢が立てられます。源太郎は 「この大役をこなすことができるのは自分だけ」と、この降格にも匹敵する人事を受け入れることになったワケです。ただし、台湾総督としての役職は留任となったので、キャリア上は「台湾総督と参謀次長の兼任」という形に落ち着きました。

こうして源太郎を満州派遣軍の参謀リーダーに据えて挑んだ日露戦争。結果は冒頭でも述べた通り、遼陽会戦・旅順攻略戦・奉天会戦と、源太郎が作戦指導をした戦いはことごとく勝利となりました。それぞれの戦闘で人数的にも物資的にも、日本側が不利だったにも関わらずです。

勝ち目の薄かった戦いに、ひとつひとつ緻密な作戦の成功の積み重ねが、日露戦争の最終的な勝利につながったとすれば、作戦立案を担当していた源太郎は、まさに日本を勝利に導いた救世主になります。

しかし日露戦争が終結してまもなく、源太郎は突然体調を崩して亡くなってしまいます。まさに日本の勝利と引き換えに、日露戦争における重責と過労の影響でその命を燃やし尽くしてしまったかのような、最期でした。

おわりに

いかがでしたでしょうか。日露戦争での名作戦家としてのイメージが強い児玉源太郎ですが、その生涯の事跡を追ってみると、単なる軍人ではない、マルチな才能を持った人物だったという印象に変わってきたのではないでしょうか?最後に。マルチな才能を示すエピソードを、もうひとつご紹介して締めくくりたいと思います。

日露戦争において奉天会戦を勝利に導いた後、児玉源太郎は戦線を離れて東京に帰っていた、というエピソードです。これは「ロシアとの戦いは奉天会戦で終わりにせねば、これ以上は日本にとっても得る果実が少ない、ここでロシアとの和平に向かうべきだ」と、和平工作の督促指導のために東京に戻ったと言われています。

軍事一本の人間ならば、奉天会戦で勝利を収めた以上、「もうひとつくらい、戦果をあげたい!」となるところですが、戦争をやめるべきタイミングについても構想を持っていたらしいのが、児玉源太郎という人間の懐の深さです。台湾総督まで任されたことがあった人ならではの、視野の広さと、政治的なセンスを窺わせます。

もし長生きしていれば、政治家としてもっと大きな仕事をしていたかもしれません。ですが、明治時代が始まった時の戊辰戦争への参加でキャリアを始め、明治時代を締めくくる日露戦争の勝利と引き換えに燃え尽きたとみると、とても一貫したドラマのような人生であり、まさに「明治日本と共に生き、明治の終わりと一緒に去った人」として、強烈な感慨を後世の私たちに与えてくれる人なのです。

【主な参考文献】

- 谷 寿夫『機密日露戦史』(原書房、2004年)

- 小林道彦『そこから旅順港は見えるか 児玉源太郎』(ミネルヴァ書房、2012年)

- 長南政義『児玉源太郎』(作品社、2019年)

コメント欄