「慈円」後鳥羽上皇に信頼された天台宗の高僧で、『愚管抄』の作者

- 2022/10/21

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

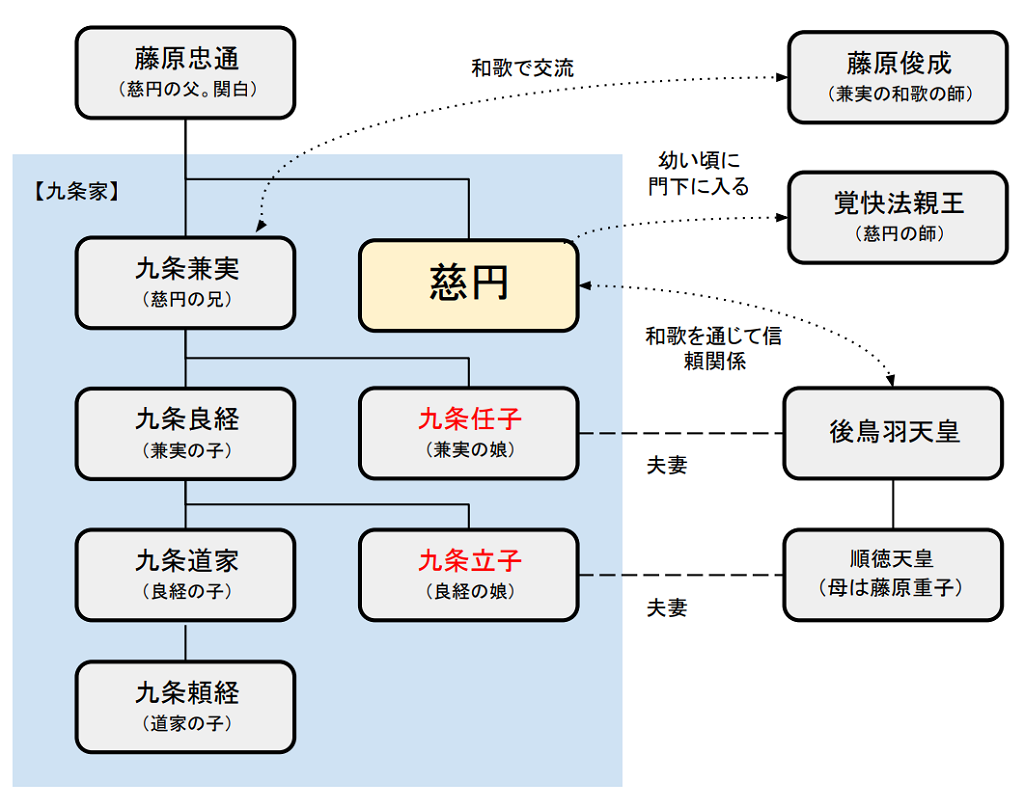

慈円(じえん)は鎌倉時代初期の天台宗の僧侶で、歌人としてもよく知られている人物です。摂関家の藤原忠通の子として生まれ、早くに出家して修行を重ね、38歳の若さで天台座主になりました。兄・九条兼実と常に協力し、兄亡き後は幼い後継者たちの後見として九条家を支えました。

また、慈円は主に和歌を通じて後鳥羽上皇と親交を持ち信頼されましたが、政治的な立場の違いから対立しました。慈円の生涯をくわしく見ていきましょう。

また、慈円は主に和歌を通じて後鳥羽上皇と親交を持ち信頼されましたが、政治的な立場の違いから対立しました。慈円の生涯をくわしく見ていきましょう。

名門の生まれ、約束された将来

慈円は久寿2年(1155)4月15日、関白藤原忠通の子として生まれました。母は摂関家に仕えていた家女房の加賀局(下級貴族の藤原仲光の娘)です。慈円の同母兄弟には、九条兼実、兼房、道円らが、異母兄には基実、基房、覚忠らがいます。母・加賀局は忠通に寵愛された人でしたが、慈円が2歳のころに亡くなっています。そのため、幼かった慈円は藤原通季女(藤原経定の妻)に養われました。

また、慈円が生まれた時にはすでに老齢であった父・忠通も慈円10歳の時に亡くなっています。6つ上の長兄・兼実との関係は兼実の日記『玉葉』にくわしいですが、慈円にとっては父親のような存在でもあったのではないでしょうか。

のちに兄の兼実は摂関に、兼房は太政大臣になりますが、道円と慈円はそれぞれ幼いうちから寺に入っています。慈円は永万元年(1165)、11歳の時に延暦寺の青蓮院門跡(しょうれんいん)に入り、覚快法親王(かくかいほっしんのう。鳥羽院の皇子)に従い、永万3年(1167)に受戒得度して「道快」と称しました。戒師は延暦寺の天台座主・明雲でした。

嫡男以外を出家させて仏門に入れるというのは皇族や貴族の習慣となっていて、慈円の出家も御多分に洩れずその習慣によるものと考えられます。摂関家出身の慈円の出世は本人の資質にかかわらず約束されたもので、順調に出世を重ね、嘉応2年(1170)には覚快法親王の解文(げもん/げぶみ)によって一身阿闍梨(あじゃり。密教で伝法灌頂(でんぽうかんじょう)という儀式を受けた僧)に補せられ、法眼(ほうげん。僧位のひとつで、僧都に授けられる位)に叙せられています。

法眼は貴族の子息に授けられることが多かったとか。慈円が覚快法親王の室に入ってすぐに白川房を譲られていることといい、いかに俗世を離れた世界といえども僧侶の世界も俗世の階級に支配されていたわけです。

遁世を望む

とはいえ、地位に恵まれた慈円はその環境に胡坐をかいていたわけではありません。安元元年(1175)には大原の江文寺で百ヵ日の法華の学習・修行を行い、さらに翌年4月には比叡山の無動寺に登って千日入堂を始めました。この無動寺というのは天台回峰修験の根本道場で、今でも過酷な千日回峰行を行う場として知られており、近年でも達成した人がいます。とにかく暑い日も寒い日も、何があっても中断することはできない難行を成し遂げたわけです。彼ほどの身分ならば進んでしなくてもいいような修行ですが、それだけ使命感に燃えていたのでしょう。

歌人としても知られる慈円の和歌に、『小倉百人一首』に採られた有名な和歌があります。

【原文】

おほけなく うき世の民に おほふかな わがたつ杣に 墨染の袖

前大僧正慈円

【現代語訳】

身の程をわきまえないことだけれど、私はつらく苦しいこの浮世に生きる人々に仏のご加護があるように、と覆いをかけることであるよ。「わがたつ杣に」と伝教大師(最澄)が詠まれたこの比叡山に住む私の墨染の法衣の袖を

「前大僧正慈円」とあるので、かなり年を取ってから詠んだものかと思うかもしれませんが、それは「小倉百人一首」が成立した時点の立場です。この歌は勅撰集『千載和歌集』にも入集しているので、詠まれたのは少なくとも『千載集』成立の文治4年(1188)より前であることがわかります。それ以前のどのタイミングで詠まれたかまではわかりませんが、20代でもかなり若いころに詠まれたものではないかと思います。

大きな理想を掲げ、天台宗の開祖・最澄の詠んだ和歌をふまえた和歌。「万民を救済してやりたい、自分にはそれができるのだ!」という若者らしく根拠のない自信に満ち溢れたような、そんな印象があります。

ところが、修行を終えて下山した慈円は治承3年(1179)3月24日、兄の兼実に会って、「生涯無益」と言って隠遁したいという思いを打ち明けます。それからも何度も兼実のもとへ訪問しては同じ望みを繰り返し伝えるのですが、兼実の猛反対にあって断念しています。

「生涯無益」について、多賀宗隼氏は『人物叢書新装版 慈円』(吉川弘文館)の中で、

「己れが煩悩をいとい、人間の煩悩と、煩悩の修羅場としての濁世(じょくせ)をいとうに出で、これをさけてみずから清うせんとするものであり、山中にもっぱら自利を求める隠者―「聖」(ひじり)の立場に外ならぬ」

と述べています。

真面目に修行に取り組んだ人が、なぜ突然遁世を望むようになったのか。当時の比叡山延暦寺は学生・堂衆の闘争が激しく、それを見ていて嫌気がさしたのかもしれません。

4度の天台座主就任

養和元年(1181)11月6日、師の覚快法親王が入滅(僧侶の死のこと)しました。そのころに最初の名前の「道快」から「慈円」へ改められたといわれています。同年、法印(僧位の最上位)に叙せられています。翌年には全玄から伝法灌頂を受けて三部伝法阿闍梨となりました。また、兄の兼実は、平家滅亡と同じ年の文治元年(1185)に源頼朝と協調し、頼朝の推薦によって内覧に、翌文治2年(1186)には摂政に就任しました。

兄 兼実は政界で、弟 慈円は山で地位を得て、情報を交換して協力し合います。また、慈円の大きな役割のひとつとして、兼実の子・良通の病で弟子に祈祷させたり、兼実の願によって山で護摩を修したりするなど、九条家のための祈祷がありました。

兄の力が強まるにしたがって、慈円の地位も上昇します。文治2年(1186)に平等院執印、翌年には法成寺執印に就任しています。これはもちろん兼実の支持によって得られたものです。

建久元年(1190)、兼実の娘の任子が入内して後鳥羽天皇の中宮となりました。慈円はこの任子入内のためにも祈祷し、また入内が叶うと立后のために祈祷しています。

そして建久3年(1192)、慈円は38歳の若さで天台座主(てんだいざす)に就任(同時に権僧正に叙される)し、後鳥羽天皇の御持僧(天皇の安穏を祈祷する僧)となりました。以後、兼実の政界での浮き沈みに合わせるように退いてはまた就任して、を繰り返し、生涯で4度任ぜられることになります。後に触れる後鳥羽天皇との関係は任子入内を通じて生まれ、深まっていきます。

それから慈円は兼実が失脚するまで、5年ほど天台座主の地位にありました。その間、建久6年(1195)には比叡山の大乗院に勧学講を開設して、学問を講じて学僧を養成することを仏法興隆の第一歩としました。

しかし、それにもまずは先立つものが必要です。最澄の言葉に「道心の中に衣食あり、衣食の中に道心なし(道心を持っていれば衣食はついてくるものだが、衣食に気を取られていてはその先に道心はない)」というものがあります。

それは真理だけれども、修行のための費用なくしてどうして仏法をよく学ぶことができようか、と慈円は考え、資金を調達します。頼朝に頼んで、平重盛の遺領であった平泉寺領越前国藤島庄の年貢1000石を勧学講のための資金にあてたのです。ところが、それも兼実の失脚によって中断。天台座主ほかすべての公職を辞してしまいます。

歌人としての慈円

一度は蟄居したものの、慈円は後鳥羽上皇に目をかけられていたおかげで朝廷のための祈祷を再開し、建仁元年(1201)には天台座主に還補。さらに同3年(1203)には大僧正に任ぜられました。後鳥羽上皇の院政が始まると同時に慈円は引き上げられ、不遇であった九条家も再び重用されるようになりました。建永元年(1206)に兼実の子・良経が、その翌年に兼実が亡くなると、ある意味、慈円が九条家の年長者として中心的な存在になっていきます。後鳥羽上皇の后・任子、兼実の孫の道家(良経の子)の後見となって、道家の姉・立子の順徳天皇への入内も世話をしています。

慈円と後鳥羽上皇は、共通の趣味である和歌を通じて結びつきを強めていきました。慈円は優れた歌人で、勅撰集『千載和歌集』には10首入集しています。『千載集』の撰者は歌人・藤原俊成(しゅんぜい/としなり)です。

俊成は和歌の家として対立していた藤原清輔(清輔は六条家、俊成は御子左家)の没後、治承年間に兼実との付き合いが生まれ、兼実の和歌の師となりました。慈円と俊成もおそらくこのころから親交があったと思われます。

慈円は後鳥羽上皇だけでなく、俊成、その子の定家、さらに後鳥羽上皇の和歌の師のような存在であった寂蓮らとも親交を深め、いわゆる「新古今時代」の代表的な歌人のひとりになりました。

また、慈円は後鳥羽上皇が設置した和歌所の寄人となっています。後鳥羽上皇が下命し、上皇自ら撰者に加わった勅撰集『新古今和歌集』には、西行の94首に次ぐ92首が入集しており、当時生きていた歌人の中ではもっとも多く採用されました。

『新古今集』は後鳥羽上皇が隠岐に流された後も切継を重ねたほど思い入れのある歌集です。その中に慈円の歌が多く採られているということは、それだけ後鳥羽上皇が歌人・慈円を高く評価していたということでしょう。

後鳥羽上皇は『後鳥羽院御口伝』の歌人批評の中で、慈円について

「大僧正はおほやう西行がふりなり。すぐれたる哥、いづれの上手にもをとらず。むねとめづらしき様を好まれき。まことにも、そのふりに、多く人の口にある哥あり。(中略)されども、世の常にうるはしく詠みたる中に、最上の物どもはあり」

と評価しています。

その他、慈円の私歌集に『拾玉集』(編者は南北朝期の尊円法親王)があり、5巻本には5917首、7巻本(流布本)には4613首がまとめられています。

また、文学に関係する事柄として、『平家物語』成立の背景には慈円の保護があったという話もあります。

後鳥羽上皇との対立

慈円と後鳥羽上皇は上のようにとくに和歌を通じて互いを尊敬し信頼を深めていき、一時は慈円が隠棲を望むようになっても上皇が勅命によって留めるほどでした。また後鳥羽上皇がとくにかわいがったという第六皇子の朝仁親王を慈円の室に入れています(のちの道覚法親王)。このように慈円は後鳥羽上皇の庇護のもとで安定した地位を獲得したわけですが、両者は武家政治に対する考え方の違いから対立するようになり、慈円は後鳥羽上皇から離れていきます。

鎌倉幕府3代将軍・実朝が建保7年(1219)に暗殺されると、次の将軍には慈円が後見する道家の子・三寅(のちの頼経)が選ばれました。この、”誰を次期将軍として鎌倉へ送るか” という問題も絡んでのちに承久の乱が起こるわけですが、反武家の立場で倒幕に傾いてゆく後鳥羽上皇に対して、慈円は公武合体を期待する立場で、政治的な立場の違いから対立しました。

両者の心の距離を示すかのように、承久元年(1219)から院のための祈祷がぐんと減り、ついには中止されます。それに代わって順徳天皇の中宮である立子、つまり亡き良経の娘の出産や、皇子の立太子、即位のための祈祷に力を注ぐようになりました。

慈円は後鳥羽上皇ではなく、九条家につながりをもつ皇子(のちの仲恭天皇)と頼経に公武が協力して政治を行うことを期待したのです。

その後も慈円はただ後鳥羽上皇のすることをただ離れて傍観していたわけではありません。慈円と同じく公武合体をめざす西園寺公経(きんつね)が後鳥羽上皇に討たれようかという時には日吉社に助命を祈っています。しかし、すでに直接諫めて乱を止めることができないほど、関係は破綻していました。

『愚管抄』について

『愚管抄』は慈円が著した歴史書で、とくに慈円が生きた時代の記述に関しては同時代の記録として信頼できる史料です。この『愚管抄』は、慈円が歴史を道理でとらえようとしたところに特色があります。慈円は歴史上の事件を淡々と書き連ねるのではなく、それぞれに考察を加えています。道理の外にある事柄は存在しない、としています。

たとえば、歴史を振り返ってみると、平安前期に幼帝の清和天皇が即位したことで外祖父の藤原良房が摂政となり臣下として初めて摂政について、とくに平安中期には藤原氏が摂関を独占して実権を握りました。慈円はこれを天照大神が藤原氏の祖神の鹿島大明神と春日大明神と結んだ約束によるものとして、摂関政治の常態化に道理を見出しました。

しかしそれは後三条天皇の時代まで続きますが、院政が始まると摂関政治は終わりました。これは上の約束に背くことで、そのために末法の世となって乱世を招き、武士の世になったというのです。

武士の世になった後、道家の子・頼経が将軍として鎌倉に下向し、慈円の思い描いた文武兼行に至った、というわけで、すべての歴史は神々によって決められたとおりに動いている、予定調和である、ということです。

慈円は、保元の乱の後武士の世が到来したことを認め、武士を尊重して公武合体をめざす立場にありました。この思想のきっかけとなったのが、平家滅亡時の宝剣(三種の神器のひとつ、天叢雲剣)の喪失です。平家が持ち去ったことにより後鳥羽天皇は神器なしで践祚することになり、その後も宝剣だけはもどらないままです。そんな時、宝剣が喪われたと同時に始まったのが鎌倉の武家政権です。慈円は「宝剣=将軍(宝剣に代わる役目を担う)」と考え、ここにも道理を見出しました。宝剣は喪われるべくして喪われ、そして武家政権も興るべくして興ったのです。

こんなふうにして慈円の論は展開するわけですが、客観的であるとはいえない部分もあります。慈円自身が摂関家の生まれで、兼実亡き後は九条家の後継者を後見する立場であったことを考えると、ある意味九条家にとって都合のよい論理、九条家の理想であったといってもいいかもしれません。

「名利の二道を歩む」生涯

承久の乱後、慈円は入滅するまで四天王寺別当として四天王寺の興隆に努め、また比叡山でも山王十禅師の礼拝講を整えるなどしています。また、白川房に大懺法院(だいせんぼういん)、吉水坊に熾盛光堂(しじようこうどう)を再興して、道家や公経、そしてとくに将軍・頼経のための祈りに力を入れました。慈円は嘉禄元年(1225)9月25日、近江国坂本の小島坊にて、多くの弟子に囲まれながら71歳で亡くなりました。それから13年後の嘉禎3年(1237)3月8日、四条天皇より「慈鎮」の諡号を賜っています。

慈円が亡くなる前の年、春日神社にささげた「春日表白(ひょうびゃく)」の中に、「一生を憶うに、利哀の八法に疲れ多年を歴てただ名利の二道を歩むといえども、ただ中心の萌す所、佛神の知見に在るか」というものがあります。八法というのは「世間の利・無利・名聞・不名聞・論義・無論義・苦・楽」のことです。慈円はそのために疲れ、結局「名利」つまり世間的な名声、現世的な利益の二道に生きた人生だったけれども、心の奥で思うのは仏神の知見、つまり仏神の真理を悟ることにある、というのです。

振り返ると、慈円の生涯は確かに「名利の二道を歩む」ものだったかもしれませんが、晩年のこの回顧からは、第一に求道者であろうと努力したけれど、結局は名利の二道に終始した人生であった、慈円自ら名利を望んだのではなく、心の奥には常に求道の思いがあったことがうかがえます。

【主な参考文献】

- 『国史大辞典』(吉川弘文館)

- 『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)

- 『世界大百科事典』(平凡社)

- 『日本歴史地名大系』(平凡社)

- 『仏教語大辞典』(小学館)

- 多賀宗隼『人物叢書新装版 慈円』(吉川弘文館、1989年)※本文中の引用はこれに拠る。

コメント欄