フィギュア織田信成はホントに信長の子孫?信長の血筋を徹底調査

- 2021/09/24

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

歴史にさほど詳しくなくても「織田信〇」という名前の人を見かけると、ひょっとしてあの織田信長の子孫では?と無条件に思ってしまうほど信長の知名度・人気は高いであろうと思われる。

思えば80年代初頭にはこれほど信長の人気は強くなかったと記憶している。それが一変するきっかけとなったのは1989年に出版された津本陽著の『下天は夢か』ではないだろうか。この小説は販売部数200万部を超えるベストセラーとなったのであるが、バブル期のノリと信長の華々しい生涯がマッチしたせいなのかもしれない。

その後、1992年大河ドラマ『信長 KING OF ZIPANGU』の放映によって、人気がさらに増したような気がしている。この大河ドラマは宣教師ルイスフロイスの視点から信長を描くという斬新な手法が採られた。私事で恐縮ではあるが、私がルイスフロイス『日本史』や、『信長公記』にはまり始めるのは実はこのあたりからである。それはともかく、信長人気の急上昇によって、その子孫にも関心が寄せられるのは当然と言えば当然であろう。

最近では、フィギュアスケート選手の織田信成氏の件が記憶に新しい。彼の家系は織田信高流高家織田氏の家系と言われている。それが正しければ、織田信高は信長の七男であるから、れっきとした直系の子孫ということになる。

調べてみると他にも直系・傍系の子孫が存在していることが確認できる。それでは、信長の末裔について紐解いてみることにしよう。

思えば80年代初頭にはこれほど信長の人気は強くなかったと記憶している。それが一変するきっかけとなったのは1989年に出版された津本陽著の『下天は夢か』ではないだろうか。この小説は販売部数200万部を超えるベストセラーとなったのであるが、バブル期のノリと信長の華々しい生涯がマッチしたせいなのかもしれない。

その後、1992年大河ドラマ『信長 KING OF ZIPANGU』の放映によって、人気がさらに増したような気がしている。この大河ドラマは宣教師ルイスフロイスの視点から信長を描くという斬新な手法が採られた。私事で恐縮ではあるが、私がルイスフロイス『日本史』や、『信長公記』にはまり始めるのは実はこのあたりからである。それはともかく、信長人気の急上昇によって、その子孫にも関心が寄せられるのは当然と言えば当然であろう。

最近では、フィギュアスケート選手の織田信成氏の件が記憶に新しい。彼の家系は織田信高流高家織田氏の家系と言われている。それが正しければ、織田信高は信長の七男であるから、れっきとした直系の子孫ということになる。

調べてみると他にも直系・傍系の子孫が存在していることが確認できる。それでは、信長の末裔について紐解いてみることにしよう。

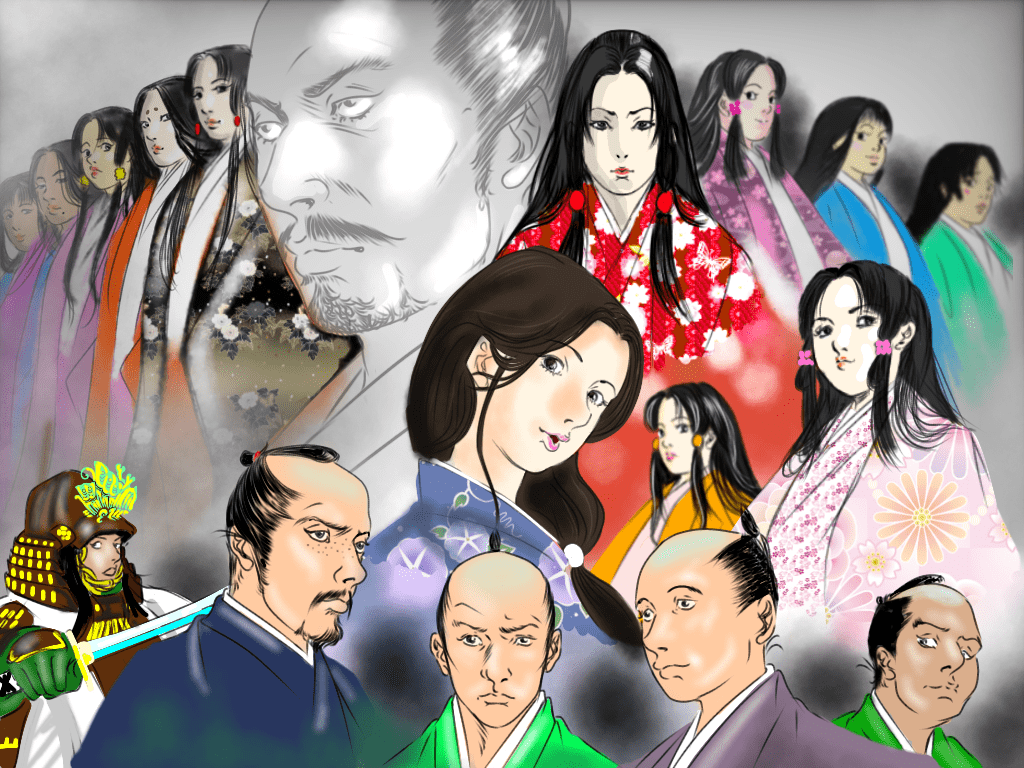

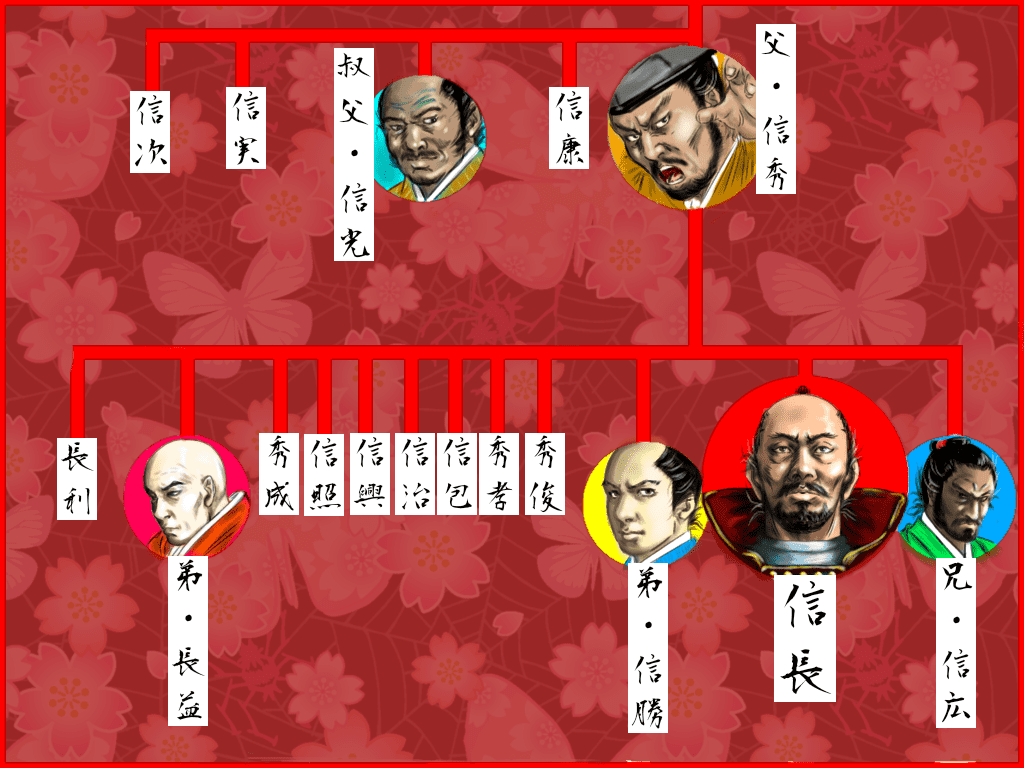

信長の息子たち

信長の息子と言えば、父とともに本能寺の変に散った嫡男・織田信忠の名は比較的よく知られているが、その他の息子たちはあまり知られていない。実は信長には、その存在を疑問視されている信正を含めれば、12人もの男子が存在していたという。しかし、その多くは戦死したり、夭折したり、はたまた出家したりと、その子孫を少なくとも明治時代まで残している家は少ない。

ここでは少なくとも、明治時代までは子孫の存続が確認できる者を挙げてみる。

- 二男信雄

- 七男信高

- 九男信貞

二男の信雄(のぶかつ)は、若年の折には「暗愚」と言われていた武将であったが、大坂の陣の折には、大坂城内での情報を流す間者として活躍したとも言われる。その働きが評価され、大和国宇陀郡・上野国甘楽郡などで5万石を与えられたとされている。

愚かというよりは、若い時分には激高しやすく、そして短慮だっただけなのかもしれない。信雄については章を改めて解説する。

七男信高、九男信貞については歴史の表舞台での記述は少ない。しかし、系図からは七男信高から数えて4代目の信門(のぶかど)が高家旗本となり、9代信真(のぶざね)の代に明治維新を迎えている。信真は秩禄処分によって禄を失ってからは、写真師として生計を立てたとされる。

九男信貞の方も跡継ぎの貞置(さだおき)が高家旗本となり、その後息子の長沼、貞則、貞輝の三家に分かれる。このうち、長沼と貞輝の系統が少なくとも明治まで継続したことが判明している。

あわせて読みたい

大名家として生き残ったのは信雄の系統のみ

織田信雄と言えば、信長の息子の中で一番出来が悪いという印象が強い。ルイスフロイス『日本史』でも、「普通より知恵が劣っていた」と書かれている始末である。山崎の合戦の後の清洲会議でも、後継者として信雄は完全にスルーされている。

しかし、史料を調べてみると北畠具房の養子となっていた時期には、暗愚さはあまり見られず、重臣津田一安の補佐はあったにせよ、家中をしっかり統率している。

また、謀略により北畠一族の力を削ぐなどの頭脳プレイも見せている。さらには、天正18年(1590)の小田原征伐にも従軍し、小田原城包囲軍として武功をあげたという。

ひょっとすると、信雄は出すぎれば秀吉あるいは家康に警戒され殺されるという点を考慮し、阿呆のふりをしていたとは考えられないだろうか。これは前田利常の例にもあるように、究極の生き残り策だといえるだろう。

ともかく、信雄は「生き残る」ということには大成功する。元和元年(1615)7月23日、家康から大和国宇陀郡、上野国甘楽郡などで5万石を与えられたのである。藩主として信雄は養蚕など産業育成にも力を注いだというから、やはり単なるバカ殿ではなかったようだ。

※参考:織田信雄の略系図

| 織田信雄流 | ||

|---|---|---|

| 織田信雄(信長二男) | ||

| 信良流 | 高長流 | |

| 信良(信雄四男) | 高長(信雄五男) | |

| 信昌 | 長頼 | 長政 |

| 信久 | 信武 | 信明 |

| 信就 | 信休 | 信栄 |

| 信右 | 信朝 | 信之 |

| 信富 | 信旧 | 信味 |

| 信邦 | 信憑 | 信存 |

| 信浮 | 信守 | 信愛 |

| 信美 | 信古 | 信徳 |

| ・・・以降省略 | ||

後に四男信良に上野小幡藩2万石を分知する。この系統はその後、出羽天童に移封となるが廃藩置県まで藩を存続させている。五男高長は大和宇陀松山藩主となり、その二男長頼の系統は後に丹波国柏原藩に移封となる。

高長の三男である長政の系統は高家旗本になり、特に信明(のぶあきら)から数えて6代目の信愛(のぶよし)は幕末期の慶応3年(1867)に海軍奉行並の役職となったとの記録が残されている。

信愛は軍艦奉行並であった勝海舟とともに横浜港でオランダから購入した開陽丸を受け取りに行っているという。信愛の2代後には洋画家・石板画家の織田東禹(とうう)と、その弟で版画家の織田一磨が出ている。このほか、信雄六男の信為は津田と改姓して、宇陀藩や小幡藩に仕えたという。

直系では信雄の系統だけが大名家として廃藩置県まで存続したということは注目に値する。

織田孝一氏は信雄の五男・高長流

フリージャーナリスト・コピーライターの織田孝一氏は本名を織田信孝という。実は、信孝氏は旧柏原藩織田家の18代目の当主として知られているのである。柏原藩織田家は高長の二男長頼の系統であるから、信長の直系の子孫にあたる。厳密に言うと、信孝氏の曽祖父・信親は藤原南家工藤氏流内田氏出身の養子であったから、血統という意味では内田氏の子孫ということにはなる。

信孝氏には2人の息子がいるというが、2人とも名前に「信」の字を使っていないそうである。400年以上前から続く織田家の伝統を破ったのであるが、その理由を「血筋などの属性で判断されるのを避け、個人として行きやすくしてあげたかったから。」と述べている。

フィギュアスケートの織田信成氏はどの系統?

フィギュアスケートの織田信成氏が信長の子孫とされていることは、テレビ等でも紹介されているので、ご存じの方もいると思う。ちなみに、信成氏は信長の七男信高の直系の子孫にあたると言われているのである。しかし、先に述べたように、信長から数えて10代目の信真は秩禄処分の後に写真師となったことはわかっているのであるが、その後の系統は定かでない。アマチュア歴史研究家だった信成氏の祖父・重治が独自の調査によって、自分が信長の子孫であることを突き止めたのだという。

※参考:信長の七男・信高の系譜

- 織田信長

- 信高(2代)

- 高重(3代)

- 一之(4代)

- 信門(5代)

- 信倉(6代)

- 信直(7代)

- 長孺(8代)

- 長裕(9代)

- 信真(10代)

テレビで紹介された信成氏の家系図と、信高流織田家の家系図を比べてみると、信真の前の代である長裕(ながひろ)までは一致していることが確認できる。しかし、信真が10代目でないということは、信真の兄弟の系統なのであろうかと思い、確認すると、高家旗本武田崇信(たかのぶ)に養子に行った弟の鐡之丞(てつのじょう)という人物がいることがわかる。

鐡之丞は明治4年(1871)に武田家から離縁されているので、織田姓に復した可能性はある。しかし、その後の足取りは不明である。他に兄弟がいたという記録はないので、信成氏はこの鐡之丞の子孫という可能性もある。ところが信成氏の系図では鐡之丞が11代目とは記載されていない。10代目から12代目までが判明しておらず、13代目は、その親戚に迷惑がかかるとのことで明らかにされていないようである。

この点がはっきりしないため、信成氏の家系図を疑問視する向きもあると聞く。しかし、もし本当なら信成氏は信長直系の末裔ということになるだけに、更なる調査を期待したいところである。

これに関して興味深い話がある。

信成氏の母親がテレビ番組に出演した際に、「織田家では明智家の家紋の桔梗(ききょう)をいけるのはご法度になっている。」という趣旨の発言をしたことがあった。

ところが、別の系統の織田家当主は、そのようなご法度はないと述べているという。このことで疑惑が一層強まってしまった感があるのだが、これに関して調べてみたところ、面白いことが判明した。

織田有楽斎の系統である芝村藩織田氏の末裔・織田裕美子氏の家でも、桔梗の花が飾られたことがないという。不思議に思った裕美子氏が父・長繁に尋ねたところ「敵の花だから」という返答が返ってきたそうである。

「敵の花」とは、つまり明智光秀の家紋のことである。織田信成氏の系統と織田裕美子氏の系統に、同様の「ご法度」が存在するということになる。

信高流織田氏と長政流織田氏には養子縁組によるつながりがあるので、そもそもは、いずれかにそのような「ご法度」があったのかもしれない。やはり、鐵之丞の足取りを詳細に追ってみる価値はあるだろう。

信長の傍系を探る

次に、信長の傍系の血筋を追ってみよう。信長には長益(ながます)という弟がいたが、後に茶人となり有楽斎(うらくさい)と名乗っている。本能寺の変後は秀吉に使えた有楽斎だが、関ヶ原の合戦(1600)では徳川家康についたという。

もっとも、関ヶ原の合戦は 家康 vs 石田三成という図式であったから、有楽斎の行動は咎められるものではないであろう。有楽斎と嫡男長孝は、関ヶ原で蒲生頼郷や戸田重政を討ち取るなどの戦功をあげる。この功績により、有楽斎には大和国に3万2千石、長孝には1万石が与えられ、親子共々大名となったのである。

有楽斎はその後も、大坂城には出仕を続け、秀頼を支えていたという。大坂冬の陣では豊臣方として秀頼を後見するが、大坂夏の陣を前にして、大坂城を退去してしまう。

実は、有楽斎は前もって家康・秀忠に退去の許可を得ていたのであるが、その際に「誰も私の下知を聞かず、大坂城にいても無意味だ」と言ったという。

豊臣氏滅亡の後は、四男長政、五男尚長にそれぞれ1万石を分知し有楽斎は隠居する。四男長政の系統が芝村藩、五男尚長の系統が柳本藩として、廃藩置県まで存続することになる。

※参考:織田長益(有楽斎)の略系図

| 織田長益流 | |

|---|---|

| 織田長益(信長の弟) | |

| 長政流 | 尚長流 |

| 長政(長益四男) | 尚長(長益五男) |

| 長定 | 長頼 |

| 長明 | 長種 |

| 長清 | 秀一 |

| 長弘 | 秀親 |

| 長亮 | 成純 |

| 輔宜 | 秀行 |

| 長教 | 信方 |

| 長宇 | 秀賢 |

| 長恭 | 長恒 |

| 長易 | 秀綿 |

| 長猷 | 信陽 |

| 長純 | 信成 |

| 長繁 | 信及 |

| 宗裕 (織田裕美子) | 秀実 |

| 信一 | |

| 長利 | |

| 長功 | |

この芝村藩織田氏の末裔が、前章でも述べた織田裕美子氏である。長政から数えて16代目であるという。

織田有楽斎は当時一流の茶人でもあり、利休の茶の湯をベースに独自の有楽流を開いたことで知られる。どちらかというと文化人としての部分が強調されがちな有楽斎であるが、実は文武両道の人物であったようだ。裕美子氏は、この有楽流の17代宗家でもあるのだ。

柳本織田家の方は15代信一(のぶかず)が明治42年(1909)に没し、後を弟の長利が継いでいるから20世紀までその血筋が続いたことが確認できる。

その他の信長傍系の血筋としては、有楽斎と同じく信長の弟であった信行の系統が、おそらく幕末から明治にかけては存続していたものと思われる。

信行は信長との後継者争いに敗れ謀殺されるが、その子信澄は助命され柴田勝家の許に預けられたという。その後、信澄は津田氏を名乗り明智光秀の娘婿となるが、本能寺の変では光秀との共謀を疑われ、信孝らに攻め込まれ敗死してしまう。

信澄の嫡男織田昌澄(まさずみ)は事なきを得て、後に徳川秀忠に旗本として取り立てられることとなる。所領は、近江国甲賀郡内などで2千石であった。

この昌澄から数えて8代目が織田信節(のぶとき)であり、天保4年(1833)に没し、その後に 信由・信一 の2代が確認できるのである。

おわりに

本能寺の変で信長が死んでしまったことで、織田家は滅んだと思われがちであるが、意外にも複数の系統の末裔が現在でも存在していることがわかる。有楽斎や信雄など、「生き残る」ことにこだわった系統が多くの子孫を残しているは当然だろう。戦国武将にとって「領土拡大」はもちろん重要であるが、「御家存続」もそれに劣らず重要なことだったのである。

「御家存続」は血筋の継続という意味合いもあるが、御家断絶ともなれば召し抱えている家臣たちを、路頭に迷わすことになる可能性が高いという点からも重大事と言えるだろう。

著名な大名家の「御家存続」にとって非常に重要な制度が江戸幕府にはあったことも幸運であった。その制度とは「高家旗本」制度である。高家旗本とは室町時代の足利一族や旧守護大名、著名な戦国大名の子孫などが任じられ、朝廷への使者や勅使の接待などの職務を遂行する役職として知られる。この制度の原型は家康の代に既に存在していたという。

家康の狙いは名族武将の子孫を自分の配下として従えることで、将軍の威光を誇示し朝廷政策を優位に進めようということであったようだ。江戸幕府側の「都合」が、織田家などの名族の血筋を継続させることに優位に働いたというのも皮肉な話ではある。

【主な参考文献】

- 小西四朗監修『江戸幕府人名事典』(新人物往来社、1989年)

- 小和田哲男『織田家の人々』(河出書房新社、1991年)

- 村川浩平『日本近世武家政権論』(日本図書刊行会、2000年)

- 西ヶ谷恭弘『考証 織田信長事典』(東京堂出版、2000年)

- 堀田正敦『寛政重脩諸家譜』(国会図書館デジタルコレクション、1923年)

- 松田毅一・川崎桃太 翻訳『完訳フロイス日本史』(中央公論新社、2000年)

コメント欄