【家系図】信長のルーツが平氏というのは真っ赤なウソ!?

- 2020/01/07

織田信長は祖先は「平氏」だと主張していましたが、これは創作とされているのはご存知でしょうか。今回は織田信長のあいまいなルーツ・家系図を紐解いていきます。

創作された信長の出自

信長の系図類は『続群書類従』『寛政重修諸家譜』『系図纂要』など、数多く伝わっており、それらによればその祖先は平氏であるといいます。これらの系図は織田氏の祖先を平資盛としており、広く一般に流布しているようです。細部に至っては異なる点もありますが、おおむね祖先の誕生は以下のような経緯となっています。

- 平重盛の二男・平資盛は子を身ごもっていた妾を隠して住まわせていた。

- 元暦2年(1185)の壇ノ浦の戦いで平氏一族が滅んだ際、その妾は近江津田郷に逃れて、子を産む。

- この子が織田氏の祖・織田親真(親実)であった。

- 親真の母はその後、在地の豪族と再婚。親実はその養子として育てられる。

- やがて越前織田荘の神職の者が親真をもらい受けて養子にする。

- 親真は越前国に移り、のちに神職を継いでそこに永住した。

しかし、この平氏をルーツとする織田家の系図は創作とみられています。

- 信長自身が家督相続前の天文18年(1549)の時点で熱田八か村に宛てた禁制に「藤原信長」と署名している。

- 同族で守護代であった織田達勝も「藤原達勝」と署名している(『熱田神宮所蔵文書』『円福寺文書』)。

- 信長の実弟である織田信勝(信行)が「藤原織田勘十郎」と称している。

上記のようにそもそも織田一族は平氏ではなく、藤原氏を称していたのです。

しかし、信長が15代将軍足利義昭を追放した天正元年(1573)頃には、信長が先祖を平氏としていたことが『美濃路紀行』という兎庵(とあん)という老僧の旅の記録で示されています。

平氏を祖先とした背景には、信長が源平交替思想を取り入れたかったということらしいですね。つまり、源氏である足利氏(=将軍義昭)に代わる者は平氏(=織田氏)であると、世に示したかったのです。

実際は劔神社の神主である忌部氏か?

では、信長の祖先は平氏でなく、藤原氏ということになるのでしょうか?先に述べた平氏説の中にある、「越前織田荘の神職の出自」という点については信憑性が高いとみられています。それは以下のように、越前丹生郡織田荘にある織田劔神社と織田一族との関係からもうかがえます。

- 朝倉義景を討って越前国を収めた信長が、その後に織田剣神社に手厚い保護を加えるなど特別待遇を命じている。

- 『剣神社文書』に、越前奉行を任された家臣の木下祐久が「殿様(=信長)之御氏神」と表現し、信長が特に念入りに保護するつもりである、と記している。

- 当時の史料で、室町時代に越前の織田氏が既に藤原氏を本姓としていた。

藤原氏が有力かと思いきや、その一方で、明治期において当時の歴史地理学者である吉田東伍氏が「信長の祖先は忌部氏」という説を唱えています。

織田剣神社の所在地は伊部郷であり、その地はかつて伊部一族が栄えていたため、織田剣神社の神主は忌部氏であったといい、その末裔が織田氏であるということのようです。

※参考: 越前二の宮 劔神社 HP(外部リンク)

このため、信長のルーツは忌部氏が有力な見方もされているようですが、結局のところは藤原氏か忌部氏かハッキリしません。ただ、織田家が「越前丹生郡織田荘の荘官を務めていた在地の豪族だった」という点は信憑性がありそうです。

織田木瓜紋は朝倉氏から受け継いだ?

名門・斯波家に仕えた織田一族

尾張守護代へ

越前で荘官を務めていたという織田氏。時期は不明ですが、やがて越前守護・斯波氏に仕えるようになります。斯波氏といえば足利一門で三管領の家柄であり、本領の越前国のほかに尾張国・信濃国・遠江国などの守護も務めたエリート一族で知られていますね。その斯波氏が応永7年(1400)に尾張国の守護も兼ねると、織田氏も尾張国に移住するようになります。

応永9年(1402)に織田常竹という人物が史料で登場し、翌年に織田常松という人物が守護代となってからは、以下のように織田一族が尾張守護代をほぼ独占するようになっています。

- 織田常松:応永9-35年(1402-28年)

- 織田教長・淳広:正長2-永享12年(1429-40年)

- 織田郷広・久広:嘉吉元-宝徳3年(1441-51年)

- 織田敏広:宝徳4-文明9年(1452-77年)

分裂する織田氏

応仁元年(1467)からはじまる応仁の乱では、織田氏はおおむね山名宗全方の西軍についていました。このとき主君である斯波氏は家督争いで東軍西軍の2つに分かれて対立しますが、同じように織田氏でも、織田敏定の登場によって家中が真っ二つに分かれる事態が発生します。敏定は文明8年(1476)に西軍方の斯波義廉が入城したと思われる守護所・下津城に火を放ち、織田敏広と戦ったといいます。そして以後に京へ移ったのですが、文明10年(1478)の8月には幕府から尾張守護代に補任され、尾張に再び入国しているのです。

こうして両陣営の戦いが繰り広げられ、和睦をきっかけに以下のように2つの織田氏が尾張国を分担支配する素地ができあがったといいます。

- 岩倉織田氏(伊勢守系):織田敏広が祖、居城は岩倉城。尾張上四郡(丹羽・羽栗・中島・春日井)の支配。

- 清洲織田氏(大和守系):織田敏定が祖。居城は清洲城。尾張下四郡(海東・海西・愛知・知多)の支配。

没落していった斯波氏

一方で織田氏の主君である斯波氏は、応仁の乱の後は没落の一途をたどっていきます。乱による混乱により、越前国の守護を越前守護代の朝倉氏に奪われると、永正5年(1508)には今川氏親の台頭によって遠江守護の座も奪われてしまいます。永正10年(1513)には尾張守護の斯波義達が守護代である織田達定を討っていますが、この争いの原因ははっきりしていません。

その後も遠江の失地回復にむけて、今川勢力とたびたび戦っていた義達。しかし最終的に永正13年(1516)に今川方に捕えられて降伏。助命はされたものの尾張国へ送り返され、遠江を失うと同時に斯波氏没落となったのです。

弾正忠家の登場

尾張を支配していた織田氏はどうかというと、清洲織田氏の守護代は敏定から寛定 → 寛村 → 達定 → 達勝へと受け継がれていきました。一方の岩倉織田氏は永正元年(1504)を最期に史料からしばらく姿を消すため、事蹟はよくわかっていません。

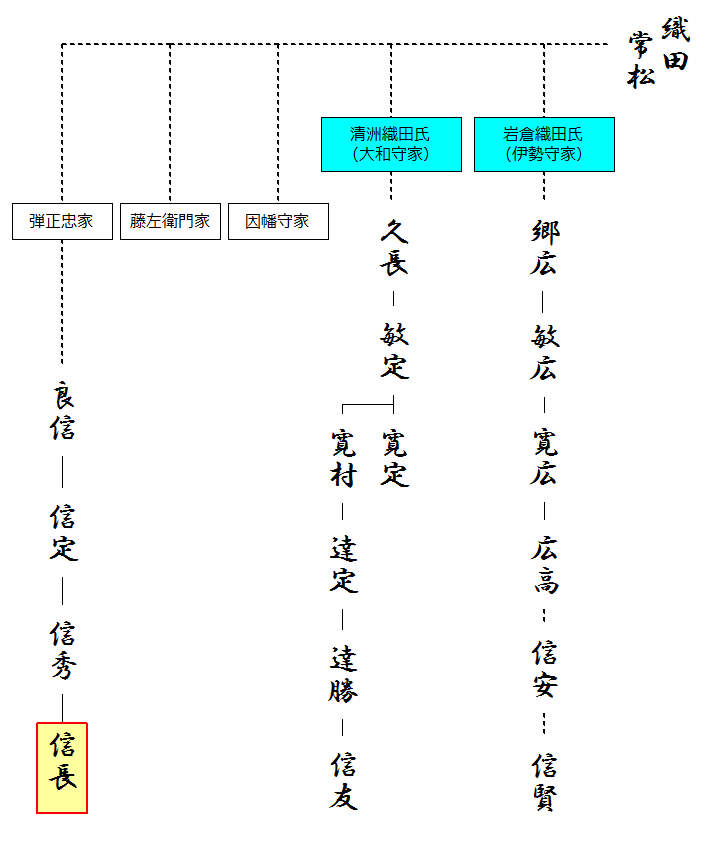

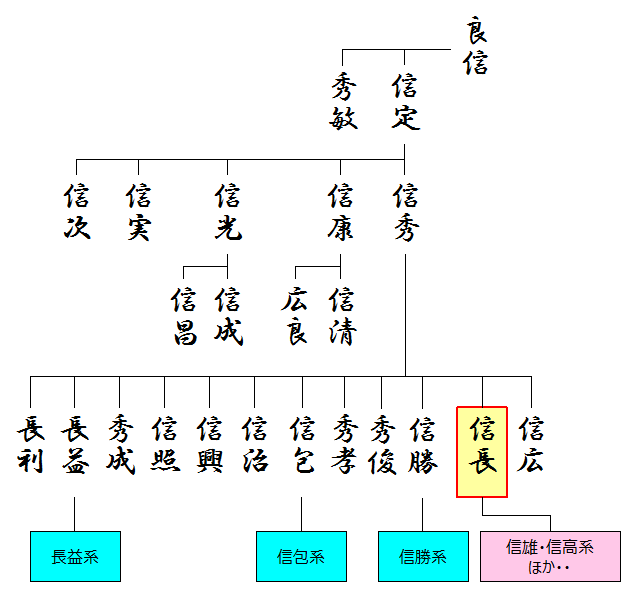

さて、ここで識者による推察などを元にして、織田一族の系図を以下にまとめてみましょう。

図にあるように、清洲織田氏は清洲三奉行家(因幡守家・藤左衛門家・弾正忠家)を従えます。ちなみに信長の家柄はこの清洲三奉行のひとつである弾正忠家にすぎませんでした。

この三家はいずれも織田一族なのですが、清洲織田氏から分かれたのかどうかもわかっていません。また、織田の宗家は岩倉織田氏である見方が有力ですが、これも明らかにされていません。

信長の弾正忠家の祖は織田良信となっていますが、この良信の父もわかっていません。

このように織田氏の系譜はかなりあいまいで、歴史研究者の方々による推測などに頼るしかないのが現状なのです。

永正10年(1513)以降、織田達勝が尾張守護代に就いた期間はかなり長かった(30~40年近く)とみられていますが、その間に信長の祖父と父の代、すなわち織田信定・信秀父子の台頭によってやがて弾正忠家は主家である清洲織田氏をも凌ぐ力をもつようになるのです。

なお、弾正忠家の台頭期については、織田信秀の記事に詳しく書かれておりますので、ぜひともご覧になってください。

【参考文献】

- 谷口克広『尾張・織田一族』(新人物往来社、2008年)

- 西ヶ谷恭弘『考証 織田信長事典』(東京堂出版、2000年)

- 岡田正人『織田信長総合事典』(雄山閣出版、1999年)

この記事を書いた人

戦国ヒストリーの編集部アカウントです。編集部でも記事の企画・執筆を行なっています。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄