『源氏物語』ストーリーを動かす女房たち 姫君よりも自由で闊達

- 2024/02/28

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

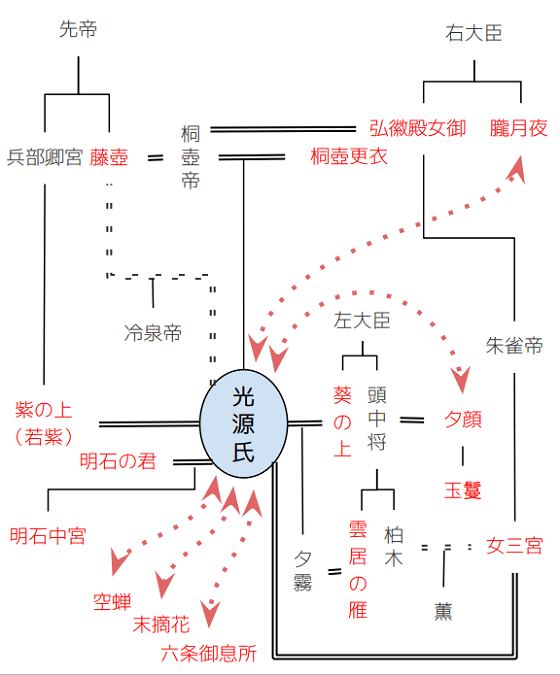

紫式部の『源氏物語』の中で主人公・光源氏はさまざまな女性と恋愛しますが、高貴な身分の女性たちは恋愛感情をあけすけに表すことはありません。それが、やんごとなき身分の姫たちのたしなみです。

では、どうやって恋愛関係を発展させたのでしょうか。大きな役割を果たしたのは姫に仕える女房たちです。『源氏物語』の中で女房たちは完全な脇役ですが、光源氏と姫たちを結びつけ、物語を動かす重要な役割をしています。

では、どうやって恋愛関係を発展させたのでしょうか。大きな役割を果たしたのは姫に仕える女房たちです。『源氏物語』の中で女房たちは完全な脇役ですが、光源氏と姫たちを結びつけ、物語を動かす重要な役割をしています。

「王命婦」藤壺との密会、光源氏を手引き

現代では「女房」とは妻のことですが、この時代は朝廷や貴族の家で働く女性職員を指します。朝廷や院の女官、貴族の家に仕える侍女、女性使用人です。雑用から秘書役、身の回りの世話、教育、話し相手といった多様な役割をこなします。「房」は部屋の意味で、「女房」は個室が与えられる地位にある女性なのです。

しつこい光源氏に根負けして…

光源氏の初恋の相手は生母・桐壺更衣に似た藤壺です。桐壺帝の女御(天皇の妃)に迎えられ、光源氏の母親代わりになりますが、年齢差は5歳。養母への恋はマザコン気質の表れで、幼くして母を亡くした光源氏にとっては自然の流れかもしれません。一方の藤壺は光源氏の求愛を拒みます。嫌っているわけではなく、姉と弟のようにも接してきて、それなりの感情もありますが、男女関係だけは桐壺帝を裏切ることになるので絶対避けなければならないという態度です。

ところが、光源氏18歳のころ、病気で里下がり(実家への帰省)をしていた藤壺とついに一線を越えます。この密会の手引きをしたのが藤壺の女房・王命婦(おうみょうぶ)。光源氏が必死に口説き、根負けした王命婦がどう手はずを整えたのか、藤壺の部屋への侵入を許します。

藤壺は懐妊し、皇子(冷泉帝)を出産。真相を知らない桐壺帝は大いに喜び、藤壺を女御から中宮(皇后)へと格上げします。

王命婦は一時、藤壺に疎まれますが、この後も藤壺に仕えました。再び藤壺を訪れた光源氏を押しとどめる一方で、見つからないように寝所に隠すなど光源氏をかばう行動もします。また、光源氏には本心を隠していた藤壺も王命婦にはあれこれ語っていました。王命婦は2人をつなぐ重要な役割を果たしていたのです。

「右近」夕顔の遺児・玉鬘との縁

光源氏が17歳のころ出会った恋人が夕顔です。しかし、夕顔は密会中に突然死。光源氏の別の恋人・六条御息所の生き霊に祟られたのです。このとき、密会現場にいたのが夕顔に仕えていた右近。理解不能の怪異におろおろして何もできません。燭台の灯が消えて真っ暗な闇の中、廊下にいる宿直の男を呼んでくるように光源氏に命じられますが、暗闇を怖がってそれもできず、夕顔の身を案じるばかりでした。

そして、光源氏は事件を隠蔽。右近はそのまま光源氏に仕えます。同僚たちに知らせることもできません。夕顔の侍女たちは夕顔と右近が行方不明となり、途方に暮れてしまいます。結局、夕顔の遺児・玉鬘(たまかずら)の乳母(めのと)が夫の転勤に伴い、玉鬘や残された侍女を連れて九州へ移ります。

夕顔はもともと光源氏のライバル・頭中将(とうのちゅうじょう)の恋人。玉鬘は頭中将の娘です。頭中将の正室の嫌がらせを受けた夕顔は身を隠し、その後に光源氏と恋愛することになったのです。

九州で成長した玉鬘はしつこく舞い込む求婚話から逃れ、父との再会を求め乳母や侍女たちとともに京に戻ります。しかし、父・頭中将(このときは内大臣)に再会できるあてはありませんでした。

18年ぶり再会 玉鬘を光源氏の養女に

右近が長谷寺(奈良県桜井市)を参詣したとき、かつての同僚を発見。玉鬘の一行も参詣に来ていたのです。18年ぶりの再会でした。京に戻ってきた玉鬘は21歳。右近は早速、光源氏に報告し、その意向に沿って、たくさんの贈り物をして玉鬘の乳母、侍女たちを手なづけます。頭中将との再会を願う玉鬘に対して、右近は「源氏の大臣のもとで立派に成長すれば、お父上にもごく自然に認められます。きっとお会いできるときがきます」と強く勧め、玉鬘は光源氏の養女となるのです。夕顔の変死事件に立ち会った右近は、光源氏が玉鬘を育てることで夕顔への罪滅ぼしになるとも考えていたようです。

「大輔命婦」末摘花を光源氏に紹介

光源氏が18歳のとき、出会った恋人が末摘花(すえつむはな)。紹介したのは宮中勤めの女官・大輔命婦で、光源氏とは乳母子(めのとご)の関係です。大輔命婦の母は左衛門の乳母といい、大弐の乳母(光源氏の側近・惟光の母)に次ぐ光源氏の乳母だったのです。大輔命婦の両親は離婚し、左衛門の乳母は筑前守と再婚していました。大輔命婦は皇族出身の父・兵部大輔の邸宅を実家としていますが、父はよそに住んでいて、継母に会うのがわずらわしいのか、父のもとにはあまり行きません。そして、縁のある故常陸宮(親王)の屋敷で常陸宮の娘・末摘花の世話もしていました。

大輔命婦は何かのついでに末摘花の話をすると、光源氏は大いに関心を持ち、詳しく尋ねました。

命婦:「姫の容貌についてはよく知りません。とても内気でおとなしく、時々、几帳越しにお話しする程度です。琴(きん、中国伝来の七絃琴)が一番のお友達のようです」

源氏:「私にその琴の音を聞かせてくれないか。常陸宮さまはそうした音楽には造詣の深い方でいらしたから、平凡な芸ではなかろう」

命婦:「そんなふうに思し召して、聞く価値がありますかどうか」

源氏:「随分、思わせぶりに言うじゃないか。このごろは朧月夜もあるから、そっと行ってみよう」

その後、光源氏は常陸宮邸を訪ね、大輔命婦を介して琴を弾かせ、末摘花には会わず、琴の音を聞いただけでおとなしく帰りました。大輔命婦には「将来、交際できるよう、私のことを話しておいてくれ」と頼みます。親王の娘という高貴な身分の女性なので光源氏も慎重にアプローチしたのです。ラブレターを送りますが、末摘花からの返事はなく、光源氏をやきもきさせ、さらに大輔命婦に本格的な仲介を頼みます。こうして、光源氏は再び常陸宮邸を訪問し、末摘花と男女関係となります。

末摘花があまりに引っ込み思案で光源氏は失望。しばらく訪れないと、大輔命婦が「あまりにご冷淡です」と非難。光源氏もさすがに同情して、冬の日に再訪します。そして翌朝、外の雪景色を見るように促すと、老いた女房たちも「早くお出ましなさいまし。素直になさるのがよいのですよ」と援護射撃。これまでは暗闇の中での逢瀬で、光源氏はこのとき初めて末摘花の顔を見ました。随分と面長で、特に鼻は高く長く、先が赤いのです。光源氏はひどく驚きました。

これまで深窓の令嬢として末摘花を紹介してきた大輔命婦も、初めに断っている通り、その姿を見たことはなかったのです。それでもさんざん気を持たせることを言って光源氏の期待値を高めたのも大輔命婦なのです。

恋多き女で光源氏との会話も軽妙

光源氏と常陸宮邸と両方に縁があり、光源氏と末摘花との間を仲立ちすることになった大輔命婦は積極的な性格で光源氏とのやり取りも軽妙。恋多き女性でもありました。命婦:「(光源氏が)まじめすぎると帝が心配されているのが私にはおかしくてたまりません。こんな浮気なお忍び姿を帝はご存じありませんから」

源氏:「何を言うのだね。これを浮気と言ったら君の恋愛関係はどうなのだ」

大輔命婦の出番は少ないのですが、姫たちの窮屈さに比べて恋愛も自由に楽しんでいる女房の姿を象徴しているように生き生きと描かれています。

光源氏の愛人?召人たち

女房の中には召人(めしうど)と呼ばれる女性がいます。主人の愛人ですが、表向きはあくまで使用人。妻はこれを黙認しなければなりません。しかし、当然ながら実際には妻やその実家に憎まれる場合もあります。暗黙のルールがあっても、必ずしも妻がそれに従うとは限りません。『源氏物語』にも多くの召人が登場します。

光源氏の正室・葵の上に仕える女房のうち、中将の君と中納言の君、中務(なかつかさ)の君の3人は光源氏との男女関係がほのめかされており、彼女たちは召人だったようです。

葵の上死後、紫の上に仕えた女房もいます。

後年、紫の上の死を深く嘆き、思い出を回想する光源氏の話し相手は中将の君や中納言の君でした。かつての男女関係は既になく、ともに紫の上を偲び、心を慰めてくれる相手です。紫の上の一周忌が過ぎ、光源氏が思い出の手紙などを焼却処分する際もそばにいたのは気心の知れた女房2、3人でした。このとき光源氏は52歳。30年以上、仕えていた女房たちは光源氏が外では見せない姿も見てきたのです。

おわりに

『源氏物語』には多くの女房が登場し、姫たちの恋愛を後押しします。ときに姫が乗り気ない恋愛を勝手に進めることさえあります。これは経済力のある貴公子と結びつけないと、姫も使用人も困窮してしまうからで、一種の売り込み活動です。一方で女房自身の私生活は自由に恋愛し、生き生きと振る舞っています。この時代の女性の姿は決して画一的ではないのです。【主な参考文献】

- 今泉忠義『新装版源氏物語 全現代語訳』(講談社)講談社学術文庫

- 紫式部、角川書店編『ビギナーズ・クラシック日本の古典 源氏物語』(KADOKAWA)角川ソフィア文庫

- 林望『源氏物語の楽しみかた』(祥伝社)祥伝社新書

- 秋山虔、室伏信助編『源氏物語必携事典』(角川書店)

コメント欄