直江兼続を支えた賢夫人「お船の方」 その知性と影響力に迫る

- 2025/08/01

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国の世にあって、夫婦のあり方は現代とは大きく異なりました。個人の感情よりも家の存続が優先され、ほとんどの結婚が政略によって決められていた時代です。しかし、そんな中でも深い愛情で結ばれ、理想的な夫婦関係を築き上げた例も存在しました。その代表格と言えるのが、上杉家の名宰相・直江兼続と、その妻・お船の方です。

大河ドラマ『天地人』でも描かれた彼らの物語は、多くの人々の心を打ったことと思います。この記事では、兼続の生涯を支え続けたお船の方の人生をたどり、彼らの絆がどのように育まれたのかを紐解いていきましょう。

大河ドラマ『天地人』でも描かれた彼らの物語は、多くの人々の心を打ったことと思います。この記事では、兼続の生涯を支え続けたお船の方の人生をたどり、彼らの絆がどのように育まれたのかを紐解いていきましょう。

最初の夫・直江信綱との別れ

お船の方は、弘治3年(1557)に上杉謙信の重臣・直江景綱の娘として生まれました。直江家は代々、越後国の名門として知られ、景綱も謙信の信頼厚い家臣でした。しかし、景綱には男子の後継者がいなかったため、他家から直江家の婿として直江信綱が迎えられます。信綱と結婚したお船は、ともに直江家の未来を築いていくかに思われたのですが、悲しい運命が待ち構えていました。

上杉家では天正6年(1578)に上杉謙信が急死したことで、後継者争い「御館の乱」が勃発。乱は上杉景勝の勝利で収束したものの、その後の論功行賞をめぐる家臣同士の争いが家中を揺るがします。信綱は天正9年(1581)にその争いに巻き込まれ、非業の死を遂げるのです。

まだ若い夫を失ったお船の悲しみは計り知れません。さらに信綱との間に子がいなかったため、直江家は断絶の危機に瀕することになりました。

運命の出会い、そして直江家再興へ

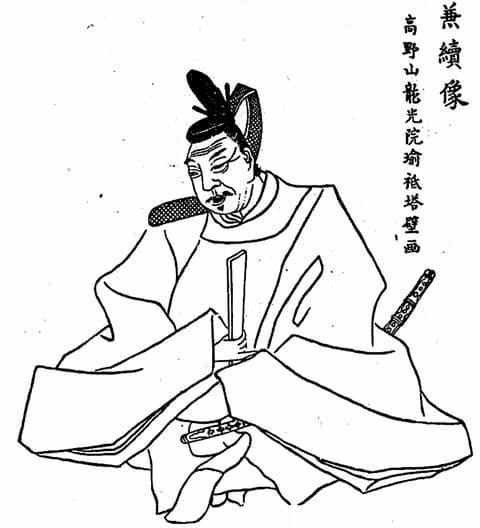

この事態を案じた上杉景勝は、直江家の存続を何よりも優先しました。そこで白羽の矢が立ったのが、自身の腹心であった樋口兼続です。上杉家当主となった景勝は、兼続を婿としてお船と結婚させ、直江家の家督を継がせることを命じます。兼続はもともと、景勝の小姓として幼い頃から仕えており、主君からの信頼は絶大でした。この政略結婚によって、兼続は直江家を継ぎ、直江兼続として歴史に名を刻むことになるのです。

兼続とお船の関係は次第に強い愛情で結ばれていったのでしょう。兼続は生涯にわたって側室を一切持ちませんでした。これは、子孫繁栄が至上とされた戦国時代において、極めて異例のことです。二人の間には一男二女が生まれました。ただ、いずれも幼くして亡くなってしまうのですが、それでも互いを深く慈しみ、支え合う夫婦の絆は揺らぐことはありませんでした。

上杉景勝の正室・菊姫との関係

お船は、夫・兼続の良き相談相手であると同時に、上杉家の奥向きを切り盛りする女性としても優れた手腕を発揮しました。特に、上杉景勝の正室・菊姫(武田信玄の五女)との関係は良好だったようです。菊姫は、実家である武田家が滅亡し、子どもにも恵まれなかったため、孤独を抱えていました。お船はその境遇に深く心を寄せ、自分の長女を菊姫の姉にあやかって「於松」と名付けるなど、細やかな気遣いを忘れなかったのです。

豊臣政権下の文禄4年(1595)、お船は菊姫に同行する形で豊臣秀吉の元へと向かい、上杉屋敷で人質生活を送ったとされています。しかし、彼女たちはただ静かに過ごしていたわけではありません。前田利家の妻「まつ」や秀吉の正室・北政所といった有力大名の妻たちと積極的に交流を図り、都における情報収集に努めたと伝わっています。

相次ぐ苦難を乗り越え、直江家の断絶を決断

秀吉の死後、天下の趨勢は大きく揺らぎます。直江兼続が徳川家康に送ったとされる有名な「直江状」によって、上杉家と徳川家との対立は決定的なものとなりました。この緊張の中で、菊姫は妙心寺にかくまわれ、お船は米沢に帰り、関ヶ原の戦い(1600)の行方を見守ります。しかし、西軍の敗北によって、上杉家は徳川家康に謝罪し、和睦の道を歩むしかありませんでした。その結果、上杉家は広大な領地を失い、戦前の約4分の1にまで削られてしまいます。それでも上杉家は家臣の数を減らさなかったため、彼らに与える俸給や領地の配分に苦心したことでしょう。この苦境の中、兼続は家臣を守るために徳川家の重臣・本多正信らに接近して徳川家との関係修復に奔走しました。その甲斐もあり、本多正信の息子・本多政重と長女・於松の縁談を成立させ、徳川家との関係改善に成功しています。

しかし、またしても悲劇がお船を襲います。於松は本多政重との婚姻後まもなくして死去。於松の死と同じころと思われる慶長9年(1604)には菊姫も亡くなり、さらに景勝の側室であった桂岩院も上杉定勝を産み落とすものの、同年中に亡くなっています。なお、定勝は直江夫妻に養育されています。

そして慶長20年(1615)には生まれつき病弱だった嫡男の直江景明も亡くなり、さらに松の死によって本多政重に直江家の跡を継がせるという計画も立ち消えになったことで、直江夫妻は他に養子をとらずに家の断絶を決断するのです。それは、もはや家名にこだわらず、夫婦二人で静かに余生を全うしようという、互いの深い信頼と愛情の表れだったのかもしれません。

夫の死後、その遺志を継ぐ

元和4年(1619)に夫・兼続がこの世を去ると、お船は出家して「貞心院」と名乗りました。彼女は、ただ静かに余生を送ったわけではありません。まもなくして景勝も亡くなった上杉家において、お船の存在は非常に大きなものとなっていたようです。実際に3千石という高禄が与えられ、晩年には藩政にまで参与したといいます。

また、兼続が編纂した儒教の経典『文選』の再刊を行うなど、夫の遺志を継ぐことにも尽力しました。寛永14年(1637)、81歳という当時としては非常に長寿を全うし、波乱に満ちた生涯を閉じました。

お船の方の人生は、愛する人を失う悲しみや、戦国の世の荒波に翻弄されながらも、常に夫を支え、自立した女性として生きた物語です。彼女の生き様は、現代に生きる私たちに、真の夫婦のあり方や、困難に立ち向かう強さを教えてくれているのではないでしょうか。

【主な参考文献】

- 歴史群像編集部/編『戦国時代人物事典』(学研パブリッシング、2009年)

- 鈴木由紀子『直江兼続とお船』(幻冬舎、2009年)

コメント欄