【やさしい歴史用語解説】「尊王攘夷」

- 2023/08/10

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

- ※本記事はユーザー投稿です

幕末期、多くの志士たちが共感したのが「尊王攘夷(そんのうじょうい)」という考えでした。簡単に言うと、

- 「尊王」=天皇を尊ぶ

- 「攘夷」=外国勢力(夷狄)を追い払う

という意味があります。

実は江戸時代中期から「国学」という学問が盛んになっていました。これは『万葉集』や『日本書紀』『古事記』など古典を研究しつつ、日本古来の精神に戻ろうとする考えです。

また同じような考えを持つ「水戸学」が水戸藩を中心に広まっていました。これは水戸黄門でおなじみの徳川光圀が提唱したもので、日本の国家元首はあくまで天皇であり、将軍であろうと政権を委託された存在に過ぎないと唱えています。

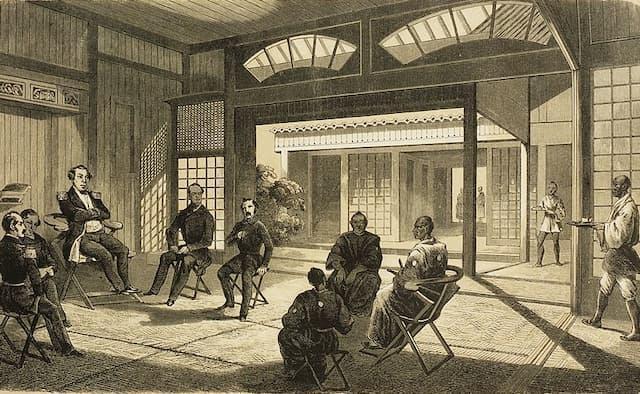

さて、19世紀初めから日本近海へ外国船が出没するようになり、徳川幕府は鎖国政策に基づいて「外国船打払令」を出すなど、強硬な態度で臨みました。ところが1853年のペリーの来航をきっかけとして幕府の対応は腰砕けとなっていきます。

やがて日米和親条約(1854)、日米修好通商条約(1858)と立て続けに締結し、各地の開港まで迫られる始末。

幕府の弱腰と相まって憤慨する者が相次ぎ、やがて社会不安を呼び起こしていきます。そのような者たちが拠り所としたのが国学でいう「尊王論」でした。

当時の孝明天皇は外国嫌いとして有名で、勅許(天皇が許可すること)を得ずに条約を結んだことを快く思っていません。幕府に対する批判が大きくなる中、

といった声も高まります。

「尊王論」と「攘夷論」が結びつくのは自然の流れだったのかも知れません。こうして尊王攘夷運動は下級武士を中心に広がりを見せていくのです。

一方、幕府は批判の声を抑え込むために公武合体(朝廷と幕府が協力して政局にあたろうとすること)へ舵を切るものの、もはや尊王攘夷運動を鎮静化させることはできません。条約締結を推進した幕府大老・井伊直弼は暗殺(桜田門外の変、1860)され、外国人が尊王攘夷派に襲撃されるという事件も起こります。

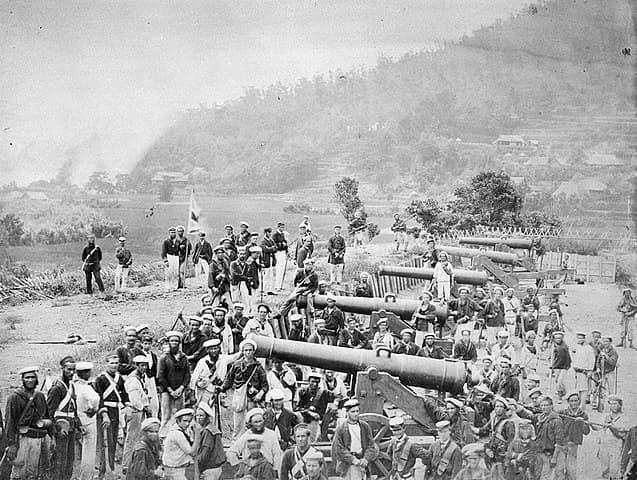

ところが尊王攘夷派の考えを一変させる出来事が起こります。尊王攘夷の急先鋒だった長州藩がついに四国連合(アメリカ、イギリス、フランス、オランダ)との戦端を開き、あっけなく敗れ去ってしまいます(下関戦争。1863、1864)。

外国勢力の実力を見せつけられた長州藩は、武力による攘夷は無理だと悟りました。そして考えを改めたうえで、開国・倒幕へと舵を切っていくのです。薩摩藩もその考えに共感し、薩長同盟を結んで武力倒幕へと突き進んでいきました。

さて、水戸学を標榜する水戸藩ですが、同じ尊王攘夷を叫びながら歴史の表舞台には登場していません。実はいっこうに攘夷へ踏み切らない幕府に対し、武力行使に踏み切ってまで思いを果たそうとしました。藩内の過激な一派である「天狗党」が挙兵し、関東各地で幕府の追討軍と戦っています。(天狗党の乱、1864~65)

やがて進退窮まった彼らは朝廷を頼るべく西へ向かいました。また京都には水戸徳川家出身の徳川慶喜がいて、きっと願いを叶えてくれるだろうと期待したのです。

しかし天狗党の乱は悲惨な結末を迎えます。越前で幕府追討軍に捕捉されますが、なんと幕府追討軍を率いていたのは慶喜本人でした。戦意を失った天狗党は降伏し、300人以上の処刑者を出したといいます。この事件を機に尊王攘夷運動は徐々に下火となり、薩長を中心とする倒幕運動へ移っていくのです。

コメント欄