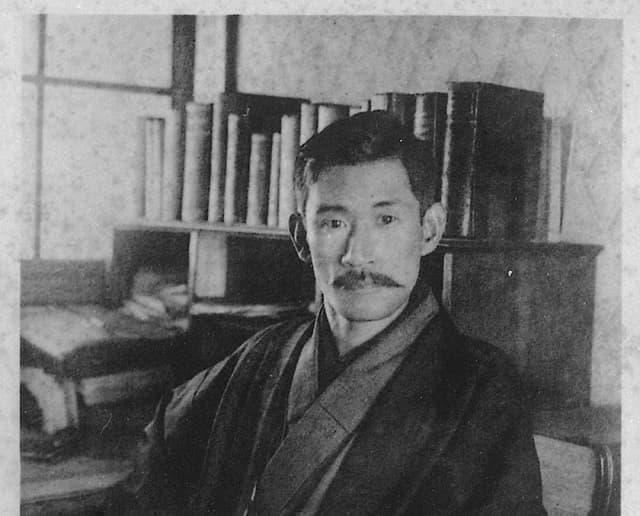

「島村抱月」近代日本の”新劇”の巨人 日本演劇史に貢献した生涯

- 2023/12/14

日本の文化史の特徴は、いうまでもなく、明治時代において急速な西洋化が行われたことでしょう。さまざまな分野の人が、日本の伝統文化を残しつつ、いかに西洋の文化を吸収し接ぎ木していくべきかが、大きな課題となりました。つまるところ、西洋文学を輸入した人、西洋音楽を輸入した人など、各分野においてこの問題に取り組んだ代表的な巨人が登場することになりました。

では演劇のほうはどのような状況だったのでしょうか?日本には江戸時代以来、歌舞伎に代表されるような演劇の文化は存在していましたが、いわゆる西洋近代演劇はまったく未知の世界でした。西洋近代演劇の輸入とその日本語化が求められていたのです。そして今回ご紹介する島村抱月(しまむら ほうげつ)が、その役割を果たした人物となります。

学校の歴史教科書などではなかなか着目されることのない、「演劇」という分野での革新者、島村抱月とはどのような人物だったのか。この稿では彼の生い立ちから日本演劇史への貢献までを、その生涯を振り返りながら追ってみたいと思います。

では演劇のほうはどのような状況だったのでしょうか?日本には江戸時代以来、歌舞伎に代表されるような演劇の文化は存在していましたが、いわゆる西洋近代演劇はまったく未知の世界でした。西洋近代演劇の輸入とその日本語化が求められていたのです。そして今回ご紹介する島村抱月(しまむら ほうげつ)が、その役割を果たした人物となります。

学校の歴史教科書などではなかなか着目されることのない、「演劇」という分野での革新者、島村抱月とはどのような人物だったのか。この稿では彼の生い立ちから日本演劇史への貢献までを、その生涯を振り返りながら追ってみたいと思います。

島根県の鉱山事業者の子として

島村抱月は明治4年(1871)、現在でいう島根県の浜田市に生まれました。浜田市は江戸時代には徳川家の親藩だった土地柄で、幕末の戦乱の中では長州藩によって撃破された幕府側の軍の一翼でもありました。ここが徳川方の重要拠点であった理由は、現在でも世界遺産「石見銀山」がある土地という点からも分かる通り、古くから鉱山業の盛んな国だった為です。

そして島村抱月の祖父である佐々山一平は、この土地で鉱山業を営み、名を馳せていた人物でした。江戸時代に経営という面で成功し、かつ名字を名乗っていたということは、武士階級ではなかったにせよ相当な社会的身分を持っていた支配層の家だったと推測されます。ただ残念ながら、抱月が生まれた頃には家業の鉱山業はかなり傾いてしまっており、抱月自身は貧乏な少年時代を過ごしたようです。

後年の抱月自身がすっかり東京で活動するライフスタイルをとり、めったに帰省をしないタイプの人になってしまったので、彼の人生について故郷の風土の影響を強調しすぎる必要はないかもしれません。ただ、鉱山や製鉄所で働く労働者たちの姿を間近に見ながら育ち、いわゆる「たたら」と呼ばれる日本文学史の中では「異質なひとびと」と扱われがちな山陰の鉄文化の影響を受けてきたことには、どことなくのロマンを感じてしまいます。深読みしすぎかもしれませんが…。

裁判所に出入りする秀才少年

貧しい家計を救う意味もあって、抱月少年は、裁判所の書記の手伝いという仕事を見つけます。お金を必要としたからとはいえ、まだ少年と言っていい年齢から、明治日本の一翼である組織に出入りする生活を始めていたわけです。裁判所の仕事をしていたというのはなかなかユニークな経歴ですが、その後の抱月は見事に芸術家一本の道を歩むようになり、以降は裁判の仕事に関わることもなければ、生涯、政治や経済の問題についてはまるで無頓着な人になっていきました。

明治の西欧文化導入に関わった文人となると、一時期くらいは政治的な発言に燃えた時期もありそうなものですが、抱月には少年時代に裁判に関わる手伝いをしていたという以外、全くそういう話がないと言っていい状態です。芸術至上の人として見事に一貫しているところでもあります。

こういう人でなければ、後年、政情不安なロシアに乗り込んで行って日露協同の演劇を大成功させるという破天荒な活躍もできなかったのかもしれません。

文学青年としての青春時代

本人があまり司法や政治の世界に情熱を持たず、かつ所詮は田舎の裁判所の仕事。とはいえ、やはり司法の世界で人脈が作れたことは大きい事柄でした。ここで培った「秀才」という評判のおかげで、東京へ勉学に出るチャンスに恵まれたのです。発端は、彼に目を駆けていた検事の島村文耕という人物が、19歳になった抱月を呼びつけ、話を持ち掛けてきたことでした。

島村文耕:「君は田舎に埋もれていていい人材ではない。私が経済的な支援をするから、東京へ出て勉学に励んでみてはどうか?」

貧乏で苦しんでいた家の子としては、たいへんな幸運でした。ちなみに抱月が「島村」姓を名乗るのは、明治24年(1891)に島村文耕の養子になってからのことです。それまで彼の名前は「佐々山瀧太郎」でした。ただし、わかりやすさを重視して、この稿では「島村抱月」で通します。

勇んで東京に出た抱月は、美学や文学の道を歩むようになります。紹介を経て森鴎外に会ったこともあります。その時は王道として「美学や文学をやりたいのならば東京帝国大学に入るべきだ」と勧められたそうです。

ただ、どういう経緯か詳細は不明ですが、島村抱月は森鴎外のアドバイスには従わず、坪内逍遥らの人脈に接近し、東京専門学校(現在の早稲田大学)のほうに入学します。

オックスフォード留学で西洋文学を吸収する

明治27年(1894)に優秀な成績で東京専門学校を卒業した島村抱月。明治35年(1902)よりイギリスのオックスフォード大学に留学する機会を得ました。島根県石見国からやってきた秀才少年が、いよいよ、文学研究者としての成熟に向けて軌道に乗ってきた頃と言えます。当時のオックスフォード大学といえば、世界から志のある若者たちを集めていた学問の拠点であったというのみならず、巨大な図書館を抱え、西洋文学の研究には最高の環境でした。のちの抱月は、古今の西洋文学の名作を翻訳・翻案して紹介する活動に才能を発揮しますが、このヨーロッパ留学で得た知見がその際の重要な基盤となっていたといえるでしょう。

日本に帰った抱月は早稲田大学の文学部教授となり、あわせて、今日でも有名な「早稲田文学」誌の主宰としての活動も開始しました。

新劇の旗手として

文学、芸術評論の世界で次第に名を馳せていた抱月は、しだいに演劇に情熱を寄せるようになります。明治日本の演劇界では、歌舞伎を筆頭とする江戸時代以来の伝統はじゅうぶんに生きていましたが、いわゆる「西洋近代演劇」の紹介はまだまだ手付かずの領域でした。文学から芸術一般に知見が深く、ヨーロッパ留学経験もあり、語学にも通じていた島村抱月は、この運動を推進するのにはふさわしい人物だったのです。

抱月らが推し進めた、西洋近代演劇を日本に確立しようとした運動を「新劇運動」と呼びます。抱月は西洋文学の翻訳や翻案という仕事に加え、新劇運動の母体として明治39年(1906)に坪内逍遥とともに新劇団「文芸協会」を設立しています。

活動と急死

島村抱月が手がけた「西洋文学」は、イプセン、メーテルリンク、シェイクスピア、セルバンテスといったまさにビッグネームたち。特にイプセンの『人形の家』は抱月本人としても渾身の情熱を注いだ作品であり、翻訳したものを日本語上演させるために尽力した後、体調を崩してしばらく療養のために小田原に引き籠ることになってしまったほどの激しさでした。なお、この頃に志を同じくしていた女優の松井須磨子との間に恋愛関係が芽生え、妻子のあった抱月は大正2年(1913)にスキャンダルとなってしまいます。

この恋愛沙汰がきっかけで抱月と坪内逍遥との関係も悪化。文芸協会を追われた抱月と須磨子は同年に劇団「芸術座」を結成することになります。

島村抱月の最大のヒットといえば、なんといっても、トルストイの『復活』でしょう。大正3年(1914)に公演されたこの演劇は大評判となりました。特に抱月が大胆に取り入れた「カチューシャの唄」という劇中歌が庶民の間にも流行し、レコードが大ヒット。小学生がこの歌を口ずさんでいた、という証言もあるほどに、大きな話題となって広く知れ渡ることとなりました。

主演女優を担当した須磨子との私生活はさまざまな問題を引き起こしましたが、芸術家としての島村抱月の名声は順調そのものでした。ただし、残念ながらこの成功から数年後、島村抱月はスペイン風邪からの肺炎を発症し、大正7年(1918)11月5日、47歳で急逝してしまいます。

おわりに

島村抱月が日本に遺したものはいろいろありますが、最大のものは、彼が設立した劇団「芸術座」でしょう。抱月の急死からわずか2か月後の大正8年(1919)1月には、主演女優の松井須磨子が後追い自殺をしてしまったため、この劇団は大正8年(1919)に解散となりました。しかしここで育った演劇人たちは他の劇団に散りつつもその後の日本の演劇界を牽引する人材となります。

また芸術座自体も、大正13年(1924)には別のメンバーによって名前を引き継がれ、「第二次芸術座」として活動を再開することとなりました。

抱月が存命中の芸術座の活動も、その演目リストを見ると実に精力的です。オスカー・ワイルドの『サロメ』、シェイクスピアの『マクベス』、トルストイの『アンナ・カレーニナ』、ソフォクレスの『オイディプス王』など、西洋文学の王道とされる戯曲はほとんどこの劇団が輸入してしまっていたような勢いでした。

そしてもうひとつ特筆すべきは、ロシア演劇との連絡の積極性でしょう。芸術座の絶頂期といえる大正4年(1915)、島村抱月と松井須磨子を筆頭とする芸術座は、台湾、朝鮮、満州での興行を成功させ、その勢いで革命前のロシア帝国に向かいます。ウラジオストクにあるプーシキン劇場で、松井須磨子がロシア側の劇団の中に入って出演するという協同共演企画を実現。これを無事に成功させて帰国します。

もともと、抱月は早稲田大学での講師生活の中でも、トルストイ、チェーホフ、ツルゲーネフといったロシアの近代作家たちを好んで対象としていた人物でした。思いがけない急逝のためにこのロシア公演が彼の演劇人生ではクライマックスのような位置になってしまいましたが、もう少し長生きしていれば、その後のロシア革命、およびその後に起こったロシアでの前衛演劇運動とどのような連絡を取っていたのでしょうか。

なお、島村抱月と松井須磨子のウラジオストク公演は、抱月の故郷である島根県では百年記念イベントが催される等、いまだに島根の若い演劇人を勇気づける海外演劇交流史のひとつのジャイアントステップとされて今も影響力が生きていることを、申し添えておきましょう。

【主な参考文献】

- 岩町功『評伝 島村抱月』(石見郷土研究懇話会、1979年)

- 井上理恵『島村抱月の世界 ヨーロッパ・文芸協会・芸術座』(社会評論社、2021年)

- 稲垣達郎、岡保生(編)『座談会 島村抱月研究』(近代文化研究所、1980年)

この記事を書いた人

現在は完全な東京人ですが、先祖を辿ると、いちおう、幕末の時に「やられた」側の、瀬戸内地方の某藩の藩士(ただし私自身は薩長土肥の皆様に何の恨みもありません!先祖の気持ちは不明ですが)。出自上、明治時代以降の近現代史に深い関心を持っております。WEBライターとして歴史系サイトに寄稿多数。近現代史の他、中 ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄