豊臣家の滅亡後、大坂を任された家康の外孫「松平忠明」

- 2023/12/15

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

この松平忠明とはどのような人物であったのでしょうか。今回は彼の人物像について、詳しく取り上げます。また、忠明は初め清匡と名乗っていましたが、慶長4年(1599)に叔父徳川秀忠から「忠」の字を賜り、以後「忠明」と名乗っていました。本記事では「忠明」で表記を統一します。

松平忠明の生い立ち

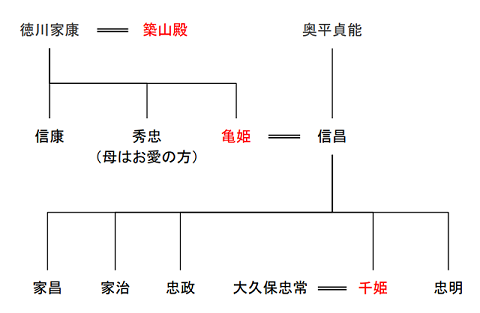

忠明は天正11年(1583)に三河の地で奥平信昌・亀姫夫妻の4男として生まれました。父信昌は、同元年(1573)に徳川家康の長女亀姫と婚姻し、同4年(1576)に婚儀が執り行われました。亀姫との婚姻した当時の奥平氏は徳川領国と武田領国の境目にあたる地域(奥三河)に領土を持つ、武田方の国衆でした。家康は奥平氏を味方に付けたいと考え、信昌と亀姫の婚約と領国保障を条件として提示し、奥平氏を徳川方に寝返させることに成功しました(一説によると織田信長の意向があったそうです)。

その後の信昌の有名な事績としては、長篠の戦い(1575)における長篠城の死守や関ヶ原合戦後に京都の治安維持を担ったことなどがあげられ、家康から重用されていました。

母・亀姫は家康とその正妻の築山殿との間に生まれた娘で、真偽は定かではありませんが、言い伝えによると勝気な女性だったと言われています。信昌との間に4男1女を儲けたとされます。つまり忠明は家康の外孫にあたります。

同16年(1588)、忠明は祖父家康の養子となり、「松平」の名字を許されました。永禄9年(1566)、三河統一を果たした家康は「松平」から「徳川」に名字を改姓。この背景には内紛を重ねてきた松平氏の歴史がありました。

そこで家康は他の松平一族への差別化・優位性を確保することを目的に、関白前久に働きかけて「徳川」に改姓しました。改姓したことによって、「松平」は「徳川」を継ぐ存在ではなく、「徳川」を支える存在に位置づけられるようになりました。

改姓した家康は、度々有力な家臣や国衆に松平の名字を与えていました。この目的は新たな松平一族を創出させ、徳川氏を支える存在になってもらうことにあったとみられています。

奥平氏以外にも久松氏・戸田氏・大須賀氏・依田氏などが家康から松平の名字を与えられています。さらに江戸幕府創設後は、前田・島津・伊達・毛利・黒田・浅野ら有力な外様大名にも松平名字を授与しています。

以上をふまえると、松平名字を与えられた忠明は、家康から徳川氏を支える存在として期待されていたとみられます。

大坂の陣で活躍

関ヶ原の戦い(1600)に父信昌とともに参戦した忠明は、慶長7年(1602)に三河作手藩1万7千石、ついで同15年(1610)に伊勢亀山藩5万石に加増のうえ、移封されました。同19年(1614)の大坂冬の陣では、忠明は河内口方面の大将として参戦しました。冬の陣は大坂城の堀の埋め立て等を条件として和睦という形で終結しました。和睦後、家康は忠明を大坂城外堀・内堀の埋め立ての奉行としました。

翌年すぐに再戦となった大坂夏の陣では、忠明は美濃衆7千人を率い、茶臼山方面の戦いで活躍しました。忠明の部隊は一番首を上げ、大坂方の有力な武将後藤又兵衛を道明寺の戦いで討ち取る武功を挙げています。ちなみに、忠明が大坂の陣で帯刀していた「来国光」は現存しており、国宝に指定されています(九州国立博物館蔵)。

夏の陣によって豊臣氏は滅亡し、大坂は徳川幕府の支配するところになります。戦後、家康は京都二条城において大坂の陣の論功行賞を行いました。その結果、松平忠明が戦功第一とされ、家康は忠明に摂津大坂藩10万石を与え、大坂の復興を命じました。家康は孫の忠明の才能を高く評価していたようです。翌年、家康は亡くなりましたが、2代将軍秀忠は引き続き大坂の復興を忠明に任せました。

大坂の復興に尽力

大坂の復興において忠明は、大坂の市街地や農村地帯の復興を重視しました。主な事績として以下の内容が挙げられます。- (1)堀川の開削(京町堀川・江戸堀川・道頓堀川・長堀川など)

- (2)寺院や墓地を移転させ、市街地を拡大

- (3)大坂城三の丸を市街地として京都伏見の町人を移住

- (4)大坂市中の新たな町割りの実施と水帳(検地帳)を作成

上記1の堀川の開削について、まず初めに完成したが道頓堀川でした。道頓堀川は忠明の大坂統治前の慶長17年(1612)から工事が開始されていましたが、大坂の陣によって作業が中断していました。元和元年(1615)、大坂に入った忠明は工事の再開を命じ、同年中に完成しました。ちなみに道頓堀川は当初「新川」や「南堀河」などと呼ばれていましたが、忠明により「道頓堀」と命名され、この名称は現在も残っています。

続いて、同3年(1617)には江戸堀川、京町堀川が完成し、同6年(1621)には長堀川が完成しました。長堀川の完成は忠明が大和郡山藩に移封された後ですが、計画自体は忠明のときに決定されたものでした。

堀川の整備は大坂を再建する主要事業であったと考えられており、忠明が郡山に移封した後も、事業は幕府によって継続して進められ、長堀川、立売堀川、安治川、堀江川などが完成しました。古来より大坂は水陸の要地として栄えていましたが、忠明や徳川氏による堀川の整備によって、大坂の水運はさらに発達しました。

この他、忠明は市街地の拡充(上記2と3)を実施しました。具体的には寺院や墓地を移転させ市街地としたり、大坂城三の丸を市街地として京都伏見の町人を移住させたりするなどの施策をおこないました。このとき合計80余町の「伏見町」を新たに設置したとされていますが、伏見町の完成は同5年(1619)で、忠明の大和郡山への移封後と考えられています。

市街地の拡充とともに、忠明は大坂市中の新たな町割りの実施や水帳(検地帳)を作成させました(上記4)。市中の町割りについては武家屋敷・御用達商人の居住地区を東横堀川の東側の地域とし、一般町人の居住地区は西側としました。水帳の作成は農村の復興・整備の一環と思われます。

このように忠明は大坂の復興に取り組んだことによって、江戸時代の大坂は「天下の台所」として栄えました。明治維新以降、「大坂」は「大阪」となりましたが、ご存知のように現在の大阪も日本の主要都市の1つとして君臨しています。

おわりに―その後の忠明―

元和5年(1619)、忠明は10万石から12万石に加増され、大和郡山藩に移封。以後、大坂は江戸幕府の直轄領(天領)となりました。幕府は大坂に大坂城の守衛や管理・西国大名の監視を目的として「大坂城代」や大坂の政務を取り扱った「大坂町奉行」などを置きました。忠明が移った大和郡山城は、大坂夏の陣の際、豊臣方の攻撃によって城下町が被害を受けていました。そこで忠明は大坂のとき同様に郡山の復興事業に取り組んだと言われています。

忠明は大御所・秀忠、そして従弟の3代将軍・家光から大変信頼されていたと言われています。

例えば寛永9年(1632)、秀忠は死に際して、遺言で近江彦根藩主井伊直孝とともに、忠明を家光の後見人である大政参与としました。続いて家光は同16年(1639)、忠明に6万石を加増し、播磨姫路藩18万石を与えました。

忠明は祖父家康のみならず、秀忠・家光と3代の将軍から厚い信頼を得ていたのです。そして同21年(1644)、江戸藩邸にて忠明は62歳で亡くなりました。

【主な参考文献】

- 小川雄・柴裕之編『図説徳川家康と家臣団』(戎光祥出版、2022年)

- 公益財団法人 関西・大阪21世紀協会 「なにわ大坂を作った100人 第48話 松平忠明」

- e国宝 「太刀 銘来国光」

- コトバンク

コメント欄