【やさしい歴史用語解説】「南蛮貿易」

- 2025/03/26

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

- ※本記事はユーザー投稿です

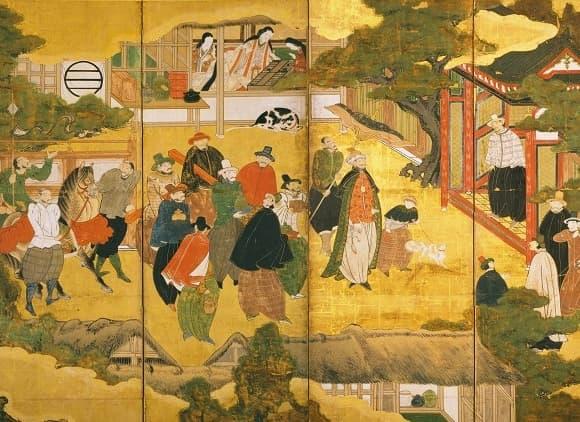

歴史上、日本は諸外国と多くの交易関係を結びましたが、中世において「日明貿易」とともに重要だったのが「南蛮貿易(なんばんぼうえき)」です。南蛮国とはスペインやポルトガルなどカトリック系の国家を指しますが、まずは当時の世界情勢から見ていきましょう。

16世紀初め、ヨーロッパではルターらによる宗教改革が起こり、プロテスタントが勢力を伸ばすいっぽうでカトリック信者が激減する状況を迎えていました。また、ローマ教皇の権威が衰退し、ヨーロッパ諸侯からの献金も目に見えて激減したといいます。

そこでイエズス会が中心となり、ヨーロッパ以外の地域へキリスト教を広めようとしました。主にインドやアジア地域へ布教活動を拡大し、有力者から経済的援助を得ること。それが大きな目的だったようです。

天文18年(1549)に宣教師フランシスコ・ザビエルが来日して以来、国内でキリシタンが増える一方、ポルトガルは日本を有益な交易国として認めたようです。日本には多くの鉱山があり、豊富な銀が採掘されることを知ったからです。そこでマカオを拠点にポルトガル商人たちが海を渡って日本へやって来ました。

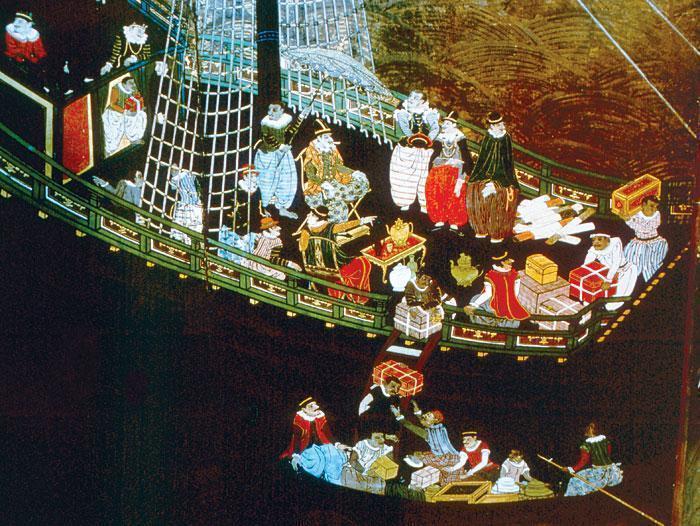

ポルトガル人らの船には大量の生糸が積まれており、これは中国大陸の明から運んだものです。実は日本と明には直接貿易できない理由がありました。

当時の明は海禁政策を取っていて、一般の貿易が禁じられていたのです。もし発覚すれば厳しい処罰が待っていますから、日本人商人にとってリスクが高過ぎました。そこで南蛮人が明で生糸を仕入れ、日本へ持ち込んだのです。

日本には生糸を生産する技術も設備もなく、たいへん重宝されました。その対価として銀や銅が大量に輸出されたのです。当時は石見銀山や生野銀山から大量の銀が採掘されたため、まさにシルバーラッシュの時代でした。

また、貿易港となった府内・鹿児島・平戸は繁栄し、港の権益を持つ大友氏や島津氏らは、多くの最新兵器を南蛮商人から手に入れています。

大友氏と毛利氏が戦っていた時、大友宗麟は宣教師に宛てた書簡の中で、「硝石を毛利に送らないように」と釘を刺しています。硝石とは火薬の原料となる物資ですから、敵に渡さぬよう念を押したものでしょう。

さて、南蛮のもう一つの国がスペイン(イスパニア)ですが、貿易を始めたのは意外に遅く、天正12年(1584)のことでした。

マニラに拠点を置いて貿易に本腰を入れたものの、3年後に「バテレン追放令」が出されたことで前途に暗雲が立ち込めます。

さらに貿易に決定的な悪影響を及ぼしたのが「サン・フェリペ号事件」でした。サン・フェリペ号が土佐へ漂着した時、日本側の取り調べに対して乗組員が、「スペインが宣教師を送り込む目的。それはその国を征服するためだ」と口を滑らせてしまったのです。これを聞いた豊臣秀吉は激怒し、ついにスペインと国交を断絶したのです。

その後、徳川家康がイギリス・オランダといったプロテスタント国家、すなわち新教国へ肩入れしたことで、南蛮国はとうとう排除されてしまいました。なぜなら南蛮国が布教と貿易をセットで考えていたのに対し、新教国は単に貿易の利潤のみを求めていたからです。

こうして南蛮貿易は姿を消していきました。

コメント欄