【青森県】弘前城の歴史 度重なる不運に見舞われた城!?

- 2025/03/04

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

また弘前城には、全国で12しかない現存天守があり、5棟の櫓門や3つの櫓が今も残っています。歴史ファンから人気のあるお城というのも頷けますよね。

さて、弘前城の過去を詳しくひも解いてみると、実は知られざる負の歴史があることにお気付きでしょうか。いったい弘前城で何があったのか、3つの事実に基づいて解説してみたいと思います。

弘前城より先に城下町が生まれた!?

まず、弘前城の城主だった津軽氏についてお話していきましょう。その始祖は大浦為信(ためのぶ)といい、元々は北奥羽を領する南部氏の被官だったようです。当時、津軽地方は南部氏の勢力下にあり、石川氏が大仏ヶ鼻城にあって城代を務めていました。ところが元亀2年(1571)、大浦為信は偽計を用いて大仏ヶ鼻城を急襲し、城代・石川高信を討ち取ってしまうのです。さらに天正6年(1578)には名門・浪岡北畠氏を滅亡させたことで、ほぼ津軽地方を掌握しました。天正18年(1590)、豊臣秀吉から大名として認められた為信は、4万5千石の領地を安堵されたことで南部氏から独立を果たし、姓を津軽へ改めています。

やがて秀吉が亡くなると、徳川家康に接近した為信は、関ヶ原合戦の際に東軍へ味方し、新たに2千石の加増を受けました。その直後、東軍へ加わった諸大名の多くが加増・転封となっており、それに伴って築城ラッシュが始まっています。為信もそんな時流に乗り遅れまいと、新たな居城を築こうと考えました。程なくして、津軽平野南部にある高岡という台地を築城地に定めています。

『津軽徧覧日記』によると、今までの堀越城では洪水被害が懸念されたため、思い切って新城の建設に踏み切ったといいます。

為信は初めから城を築くのではなく、まずは城下町の建設・整備に乗り出しました。慶長8年(1603)、「高岡へ移住する者は、材木や補助米を出す」と触れを出し、領民の積極的な移住を進めています。ただし、どこまで町割りが進んだのかは明らかでありません。為信は亡くなるまで毎年のように上洛しており、建設の陣頭指揮が執れなかったからです。

高岡の築城がいっこうに進まないまま、為信は慶長9年(1604)に死去。その事業は2代藩主・津軽信牧(のぶひら)へ引き継がれました。

小藩なのに大城郭を築けた理由とは?

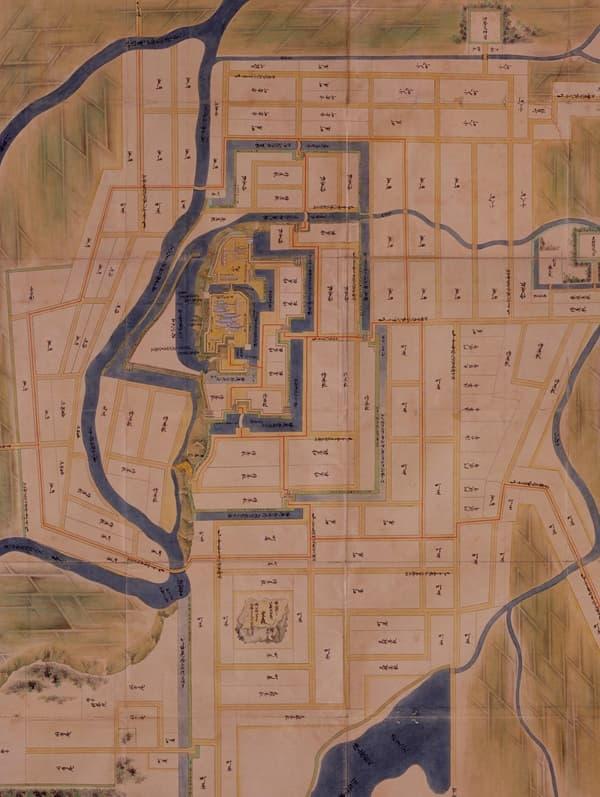

為信の死から2年後、新たな藩主となった津軽信牧は、いよいよ築城を開始しました。まずは正式に幕府の許可を求め、検視役となった兼松源左衛門と正木藤右衛門の検分を受けています。そして慶長15年(1610)2月から普請に着手しました。『津軽一統志』には、築城の概略が記されています。まず縄張りをおこなったのは東海吉兵衛といい、関ヶ原合戦の頃に仕官した者とも、牢人だったともされる人物でした。実は北条流軍学に精通していたとされ、全国でも珍しい北条流によって縄張りされたといいます。また、天守造営に用いられる砂鉄は、外ヶ浜付近から採取し、南部の鉄吹きを呼んで製鉄したと伝わります。

慶長16年(1611)5月、城と城下町が完成したことで、堀越から神社仏閣、家臣団の屋敷、商工民の家々を移転させました。さらに慶長19年(1614)には領内の人夫1万人を動員し、城下の南側に南溜池を掘らせています。これは有事の際、南溜池と土淵川を結ぶことで、東と南の防衛線とするためです。

こうして完成した高岡城は6つの曲輪と三重の堀で構成され、東西約600メートル、南北940メートルの規模を誇る大城郭となりました。また、本丸には五重の天守が聳え立ち、8つの櫓と12の城門を構えたといいます。

ちなみに津軽藩(弘前藩)が、10万石の格式へ高直しされるのは江戸時代後期のことであり、この時点では4万7千石の小藩に過ぎません。ところが高岡城は30万石クラスの居城に匹敵する大きさです。なぜ津軽藩はこれほどの大城郭を築けたのでしょうか?そこに疑問が生じると言わざるを得ません。

その理由として考えられるのは、津軽藩の置かれた位置が大きく関係します。実は南部・佐竹といった外様大名と隣接しており、彼らを牽制するにはすこぶる好都合でした。また、津軽氏は為信以来、徳川と繋がりを深めたことで、厚い信頼を得ていたようです。それは藩主・信牧が、家康の養女・満天姫を正室に迎えたことからも明らかでしょう。

ちなみに、着工からわずか1年半足らずで高岡城は完成しており、これは小藩が成し遂げられる事業ではありません。築城にあたっては、幕府から物心両面による援助があったことは間違いないでしょう。

弘前城の不運① 五重天守が焼失する

余談になりますが、高岡城が完成した同じ頃、全国各地では天守を持つ近世城郭が次々に生まれています。佐賀藩の『鍋島直茂公譜考補』によれば、「天守御成就、今年日本国中ノ天主数二十五立」と記され、同年のうちに25に及ぶ城が完成したというのです。

のちに武家諸法度で、厳しい制約を課せられるとはいえ、この時期はまだまだ規制が緩かったのでしょう。ただしその過程の中で、中世以来の小・中規模な城郭が次々に取り壊され、新たな居城へ移築されていることに注目すべきです。

元和元年(1615)に一国一城令が出されるものの、それ以前から、領国内の城を一つに集約する動きが始まったと言えるかも知れません。もちろん高岡城も例外ではなく、大浦城や堀越城から資材・石材がそっくり運ばれたことは、想像に難くないのです。

さて、城の完成から十数年経った寛永4年(1627)、壮麗さを誇った五重天守が落雷を受けて焼失しました。天守の内部には、宝物や古い文献などが収蔵されていましたが、一緒に焼けてしまったそうです。

報告を受けた信牧は、ため息をつきながら次のように言ったとか。

もちろん天守の造営には莫大な費用が掛かることから、再建は断念されたようです。天守焼失という不運な事件があったためか、翌年になって高岡城は「弘前城」と改名されました。あるいは蝦夷地へ向かう海上交通の要地であり、地勢が広大なことから「広崎」、次いで「弘前」になったという説もあるようです。 .

弘前城の不運② 津軽藩を襲った元禄飢饉は、石垣普請のせいだった?

弘前城本丸の東側には、整然と積まれた石垣を見ることができますが、これは当初から存在したものではありません。築城から約80年が経過した元禄12年(1699)に完成したものです。

この元禄期の石垣普請は、築城以来の大工事となりました。元禄7年(1694)に幕府から許可を得た津軽藩は、未申櫓の石垣を修復し、次いで本丸東側の石垣普請に取り掛かります。ところが翌年に起こった凶作によって、中断を余儀なくされてしまいました。この年は春になっても寒気が去らず、大風が吹き荒れ、洪水も頻発したといいます。

当時の藩財政は、上方の商人資本からの借財に頼り切っており、返済の引き当てとして年貢米が充てられていました。つまり収穫された米を根こそぎ上方へ送ってしまい、藩内にほとんど残っていなかったのです。そして待っていたのは、目を覆いたくなるほどの悲劇でした。領民は食べる物がなくなり、来年の種籾にすら手を付ける有様です。結果的に藩内人口の1/3が犠牲になったといいます。

また、大飢饉と石垣普請との関係は、単に工事がストップしただけに留まりません。津軽藩の年代記である『封内事実秘苑』は次のように記しています。

「元禄八年に石垣普請のため、如来瀬から石を切り出したところ、たちまち大風が吹いて大雨となり、洪水となって村々が流されてしまった」

当時、石材の切り出しや鉱山開発など、自然界にあるべきものを人間の都合で壊すことは、天候不順を招く行為として認識されていたようです。もちろん元禄飢饉と石垣普請は相関関係にあると捉えられ、藩に対する領民の批判はますます高まったに違いありません。結果的に普請の一時中断と、工期遅れに繋がってしまったのです。

弘前城の不運③ 幻に終わった天守再建計画

宝永5年(1708)のこと、4代藩主・津軽信政は突如として次のような意思を表明しました。そうは言われたものの、重臣はじめ藩士の多くは困惑します。すでに津軽藩は慢性的な財政難を抱えており、無理な負担を課せば一揆が起こりかねません。当然のように消極的な意見が噴出しました。ところが信政は強権をもって封じ込めてしまうのです。

同年10月、家老の滝川平右衛門が免職・閉門を命じられ、他に42名の藩士が処分を受けました。むろん天守再建に反対する者たちを一掃するためであり、信政はどんな手段を講じてでも、宿願を果たすつもりだったようです。

こうして信政の考えを後押しする出頭人たちが藩政を掌握し、天守再建へ向けて計画を進めていきました。しかし現実は思い通りにはなりません。商人たちに御用金を賦課したり、農民から厳しく年貢を取り立てるものの、再建資金は思うように集まらず、強制的に藩士から借り上げをしたところで、反発はますます大きくなるばかりでした。

それから2年後、信政の死去によって緩和されますが、混乱した藩政を立て直すために、相当な苦労をしたようです。次の藩主となった津軽信寿(のぶひさ)は、再建計画の中心人物だった武田源左衛門を切腹させ、出頭人たちを藩中枢から排除することで混乱を鎮めようとしました。一連の騒動は、津軽藩に財政的余裕がないという事実が露呈するのみに終わったのです。

天守をめぐる混乱から100年後、文化7年(1810)にようやく天守再建が成りました。ただし五重天守ではなく、三重隅櫓を改造する形で据え付けたものです。

外から見える部分には切妻破風を重ね、いかにも厳然な雰囲気を醸し出していますが、内側から見ると破風などの飾りはなく、のっぺりとした印象を受けます。この時代になると天守は無用の長物でしかなく、それでも10万石の格式らしい天守を据える必要があったのでしょう。

明治になって弘前城は廃されますが、幸いにも天守を含む多くの建造物が残りました。そのおかげもあって、今や青森県を代表する人気観光地として賑わいを見せているのです。

おわりに

小藩の居城にもかかわらず、大規模な構えとなった弘前城ですが、そこには幕府の思惑と、北辺の守備を任された津軽藩の立ち位置が大きく関係しています。とはいえ、津軽地方はコメの生育にあまり向かない土地柄であり、それゆえに藩の財政は絶えず逼迫してきました。また、大きな弘前城を管理していくためには、巨額の維持費が必要になったことでしょう。それも財政難の一因となったと考えられます。

もし津軽藩が身の丈にあった城を築いていたなら、藩の運営はもっと楽だったかも知れません。今でこそ多くの人々から親しまれる弘前城ですが、実は負の歴史があったことを、御存知の方は少ないのではないでしょうか。

補足:弘前城の略年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 慶長8年 (1603) | 津軽為信、高岡へ築城するため、城下町の整備に取り掛かる。 |

| 慶長9年 (1604) | 為信が死去。津軽信牧が跡を継ぐ。 |

| 慶長15年 (1610) | 高岡城の普請が始まる。 |

| 慶長16年 (1611) | 高岡城が完成し、多くの家臣や領民が高岡へ移転する。 |

| 慶長19年 (1619) | 城下に南溜池が掘られる。 |

| 寛永4年 (1627) | 落雷によって五重天守が焼失。 |

| 寛永5年 (1628) | 高岡城から弘前城へ改名となる。 |

| 元禄12年 (1699) | 本丸東側の石垣工事が完了する。 |

| 文化7年 (1810) | 津軽寧親が三階櫓の移築を幕府に願い出る。(現在の天守) |

| 明治4年 (1871) | 東北鎮台の分営が置かれる。 |

| 明治6年 (1873) | 廃城令によって、本丸御殿などが取り壊される。 |

| 明治28年 (1895) | 弘前公園として開園し、一般市民に開放される。 |

| 昭和27年 (1952) | 国の史跡に指定される。 |

| 平成18年 (2006) | 日本100名城に選定される。 |

| 平成27年 (2015) | 本丸石垣修復工事のため、曳き屋によって天守を移動させる。(令和6年に完了予定) |

【主な参考文献】

- 飯村均・室野秀文『東北の名城を歩く 北東北編』(吉川弘文館、2017年)

- 長谷川成一『弘前城築城四百年 城・町・人の歴史万華鏡』(清文堂出版、2011年)

- 西ヶ谷恭弘『地形で読み解く日本の城』(枻出版社、2016年)

- 西ヶ谷恭弘『名城を歩く12 弘前城』(PHPムック、2010年)

コメント欄