秀吉を魅了した天才外交官…安国寺恵瓊が辿った栄光と転落の生涯

- 2025/08/08

人生の後半は豊臣側に寄りつつも、最後まで毛利と運命を共にした安国寺恵瓊。そもそも、彼はなぜ毛利家に仕えることになったのでしょうか。その出自から追っていきましょう。

敵の毛利に仕えるまで

安国寺恵瓊は、臨済宗の僧になる以前、もともと毛利よりも上の立場にあった名門の出でした。しかし、後に自身が仕えることになる毛利の手で、一族が滅びることになるのです。安芸武田氏の生まれ

安国寺恵瓊は、鎌倉時代から続く安芸武田氏の生まれとされています。父親については諸説ありますが、武田信重ではないかといわれています。信重は当主・信実の従兄弟にあたります。安芸武田氏は、武田信玄の出自である甲斐武田氏と分かれて始まった家です。承久の乱(1221)の戦功で幕府から安芸守護職に任じられて以来、代々この職を世襲し、銀山城を拠点としていました。対して毛利は、安芸の一小領主に過ぎず、もともと武田氏のほうが上の立場でした。世が世であれば、恵瓊に毛利が仕えていたかもしれません。

生き延びるため出家して僧侶に

恵瓊の運命が大きく変わったのは、天文10年(1541)の「吉田郡山城の戦い」です。毛利と尼子によるこの戦いは、毛利に大内氏の援軍がきたことで尼子軍は敗走、その後衰退していくことになりますが、このときに割を食ったのが尼子軍として戦っていた安芸武田氏でした。恵瓊の父・信重は居城の銀山城に籠もりますが、大内氏の命を受けた毛利によって滅ぼされてしまいます。このとき、安芸武田氏は滅亡しました。幼い子どもが寺を頼って生き延びるという展開はよくある話で、当時幼かった恵瓊(幼名は竹若丸)もまた、縁のあった安芸の安国寺を頼って城を脱出し、生き延びました。

ここで出家した恵瓊は、安国寺の住持であった竺雲恵心(じくうんえしん)の弟子となります。「恵瓊」という名も、恵心から受けたものでしょう。

毛利の使僧として活躍

禅僧となった恵瓊は、やがて毛利家の使僧として活躍するようになります。これは、師である恵心と毛利氏に親交があった縁によるものと考えられます。安芸武田氏の再興を考えなかったのか?

ところで、安芸武田氏の生き残りとして、御家再興を考えなかったのかという疑問が生じますよね。もちろん、最初は再興を願ったでしょうが、毛利が中国地方最大の戦国大名にまで成長した時代の流れを見ていれば、諦めざるを得なかったのかもしれません。もはや毛利の力が大きすぎ、家を再興して復讐を考えるような状況ではなかったと思われます。恵瓊と同じように生き残った一族(武田宗慶)も、毛利の家臣となっています。戦国時代を生き延びるには、毛利について上手く立ち回るほうが賢明だと考えたのではないでしょうか。

使僧として毛利の外交を担当

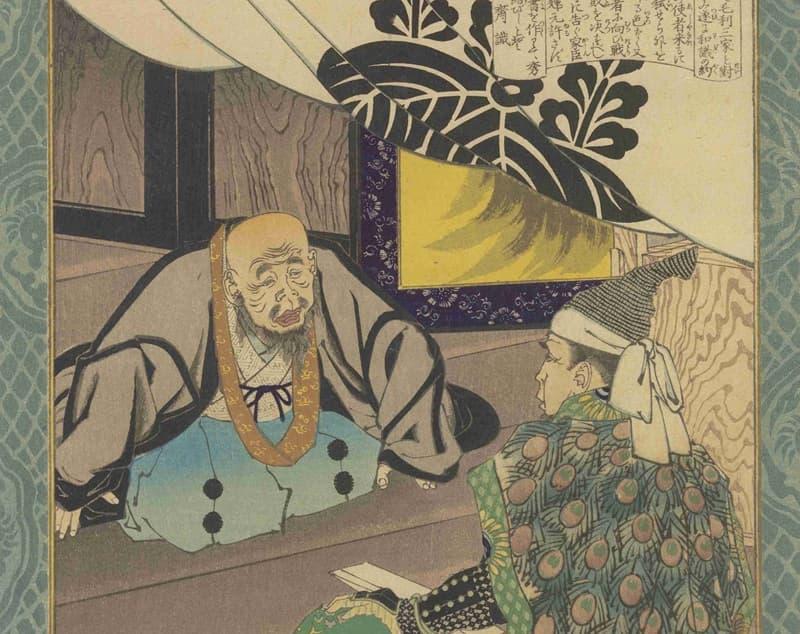

恵瓊が毛利の使僧となったのは、永禄年間(1558~70年)の終わりごろといわれています。使僧とは、戦国大名に仕える外交僧のこと。合戦に従軍して講和の交渉などにあたりました。僧侶は俗世を離れているため、敵の陣営でも快く迎えられたのだとか。戦国大名にとって重宝される存在であり、当時多くの武将が恵瓊のような使僧を抱えていたのです。

臨済宗の僧である恵瓊がどのようにして外交手腕を身につけたのかは不明ですが、このころ臨済宗の寺院では『孫子』などの兵法書がよく読まれていたそうで、恵瓊も兵法に触れる環境にあったものと考えられます。

本能寺の変を予言した?

天正元年(1573)、将軍・足利義昭が信長に京を追放された際、毛利氏を頼りました。義昭としては毛利に援軍を送ってもらい、京で再起を図りたかったのでしょう。しかし、毛利としては義昭を匿って信長と戦になることは避けたかったため、恵瓊を調停工作の使者として送り出します。上京して会談に参加した恵瓊は、信長側の使僧と交渉していますが、信長本人と対面する機会があったかどうかは定かではありません。ただ、この上京の折に羽柴秀吉とは対面を果たしています。恵瓊は交渉の経過を文書として報告しているのですが、その中に信長と秀吉について書かれた条があり、これが「恵瓊が本能寺の変を予言した」といわれるゆえんです。

恵瓊が残した文書にはこう記されています。

「信長之代、五年、三年は持たるべく候。左候て後、高ころびに、あふのけに、ころばれ候づると見え申候。藤吉郎さりとてはの者にて候」

つまり、恵瓊の印象では信長の時代はあと5年程度しか続かないだろう、というのです。「高ころびにあふのけに」というのはかなり印象的な表現ですね。信長はあっという間に転落してしまうだろう、と言っているのです。それに対し、「藤吉郎」すなわち秀吉はなかなかの人物である、と評しています。

実際の本能寺の変はここから9年後なので、ぴったり予言を的中させたとはいえませんが、恵瓊は織田家中が一枚岩ではなく、危ういことを見抜いていたのかもしれません。そして、のちに秀吉が信長に代わって天下を取る(とはいわないまでも、大物になる)ことを予想していた、とされています。

豊臣政権下で秀吉から厚遇を受ける

恵瓊は天正10年(1582)の備中高松城の戦いにおいて、和平交渉にあたっていました。このとき、使僧として秀吉の陣中を訪れ、毛利の代表として和睦をまとめます。

その間、6月3日、信長が討たれたという報が秀吉のもとに飛び込みますが、秀吉はその事実を毛利側に伏せたまま和睦を急ぎました。当初は備中・備後・美作・伯耆・出雲の五か国割譲にこだわって交渉が長引いていましたが、秀吉は急遽「備中・美作・伯耆の三か国割譲でどうか」と条件を引き下げてきたのです。恵瓊はこの条件を飲み、講和を結びました。結果、備中高松城主の清水宗治は切腹することになりました。

恵瓊はこのとき、信長の死を全く知らなかったのでしょうか。もしかしたら知っていて、あえて和睦をスムーズにまとめて秀吉に恩を売った可能性もあります。この一件で秀吉は恵瓊に恩を感じたのか、恵瓊は伊予和気郡2万3千石を与えられ、大名として引き立てられています。

あくまでも毛利の一家臣としての位置づけとは思われますが、使僧が大名の仲間入りをするというのは異例のことでした。こうして大名として働く一方で、恵瓊は東福寺の住持も兼ねるなど、僧侶としての務めも果たしていました。

この後も毛利の家臣ではありましたが、どちらかというと豊臣に近い存在となり、ほとんど秀吉の側近として行動するようになります。天正14年(1586)の九州征伐においては6万石に加増され、以降も安芸安国寺に1万1500石の知行が与えられるなど、秀吉から厚遇を受け続けたのです。

関ケ原の戦いで輝元を総大将に

秀吉亡き後、恵瓊は石田三成と近しい関係にありました。もともと毛利で豊臣と関係を築いていたのは小早川隆景でしたが、すでに亡くなっていたため、恵瓊がその穴を埋めるように豊臣との距離を縮めていたのです。隆景は秀吉に寵愛されており、豊臣政権下の毛利は隆景を中心に回っていました。それがなくなった今、毛利はどうなってしまうのか……。恵瓊としては、毛利の存続を危惧しての行動であり、毛利に背く気持ちはなかったと思われます。

慶長5年(1600)、関ケ原の戦いの直前に恵瓊は佐和山城での西軍首脳会談に参加し、その場で「毛利輝元を総大将にしよう」と決まると、すぐに交渉に動きました。輝元は恵瓊を毛利の外交官として信頼していたため、恵瓊の説得に応じて大坂城入りします。

しかし、毛利家中では反対意見もありました。吉川元春の子である広家は「徳川の東軍が勝つ」と見ていたのです。もともと広家と恵瓊は関係が悪く、対立していたともいわれています。

広家は当主の輝元が大坂城入りした以上、西軍として出陣するしかありませんでしたが、裏では毛利存続のため、親交のあった黒田長政を通じて家康に毛利の所領安堵を願い出ます。

こう言って広家は毛利の助命を乞い、関ケ原の戦い当日もその約束通りに兵を動かすことなく終えました。恵瓊の軍も出陣していましたが、その数は1800。広家の軍のほうが圧倒的に多く、毛利の付庸にすぎない恵瓊には、強引に毛利の軍を動かすことはできませんでした。恵瓊はただ西軍が崩れていくのを傍観することしかできなかったのです。

処刑された最期

西軍に味方して敗れた毛利でしたが、広家の必死の交渉により、なんとか家は存続しました。大幅に減封されたうえ転封という、当初の約束からは程遠い結果になったものの、毛利宗家は生き残れたのです。しかし、恵瓊までは守られませんでした。敗北からおよそ一週間後の9月23日に恵瓊は捕らえられます。家康には自害を勧められたものの、恵瓊は処刑される道を選んだといいます。

10月1日、西軍首脳の石田三成、小西行長らとともに大坂や京の町で引き回された後、最後は京都六条河原で処刑されて果てました。

おわりに

信長が討たれることを予言したという恵瓊は先見の明があると言われましたが、それならばなぜ西軍の大敗は見抜けなかったのでしょうか。秀吉のカリスマ性に惚れ込み、豊臣家への思い入れが強かったのかもしれません。恵瓊は広家が反対した時点で、すでに西軍に不利だと悟っていたのではないでしょうか。それでも豊臣を捨てきれず、秀吉への恩に報いたい気持ちが勝ったのかもしれません。

【主な参考文献】

- 桑田忠親『毛利元就のすべてがわかる本』(三笠書房、1996年)

- 小和田哲男『毛利元就 知将の戦略・戦術』(三笠書房、1996年)

- 河合正治『安芸毛利一族』(吉川弘文館、2014年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄