壇ノ浦に沈んだ安徳天皇は生きている?生存説を検証

- 2025/04/28

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

皆さんは歴代天皇の中で最年少で崩御した天皇をご存じですか?それは安徳天皇と言われています。高倉天皇の第一皇子として生まれ、壇ノ浦の合戦で落命した彼の悲劇は、琵琶法師が奏じて回った『平家物語』によって語り継がれてきました。

その一方で古くから生存説が囁かれてきたのも事実。実際のところ、安徳天皇の遺体は上がっておらず、生死は不明なままです。熾烈を極めた源平合戦を落ち延び、どこかでひっそり生きていた可能性も否定しきれません。

今回は日本史有数のミステリーである安徳天皇生存説の根拠やその信憑性を考察していきます。

その一方で古くから生存説が囁かれてきたのも事実。実際のところ、安徳天皇の遺体は上がっておらず、生死は不明なままです。熾烈を極めた源平合戦を落ち延び、どこかでひっそり生きていた可能性も否定しきれません。

今回は日本史有数のミステリーである安徳天皇生存説の根拠やその信憑性を考察していきます。

安徳天皇生存説の起源とは

安徳天皇は治承2年(1178)、高倉天皇と平徳子の第一子として生まれました。幼名は言仁親王。母は言わずと知れた平清盛の娘で、高倉天皇とは政略結婚でした。天皇に即位したのは治承4年(1180)3歳の時。外祖父・清盛の圧力が働いたにせよ、異例の速さと言うしかありません。

実は女児だった?

安徳天皇の出生には様々な噂が付いて回りました。実は女児だった、というのがその代表格。これは『平家物語』の記述がもとで、男児の出産時に御殿の南から投げ落とす甑(こしき)が、何故か女児を示す北側に落とされたことに起因します。単なる手違いと見るのが妥当でしょうが、親王誕生を触れ回る儀において、そんな間違いを犯すでしょうか?安徳天皇が女帝と仮定すれば、この疑問は解決します。

大前提として、安徳天皇には死ぬ必然性がありません。お飾りの幼子といえど、相手は天皇ですから源氏方も命をとろうとまでは考えず、身柄の引き渡しを求めました。にもかかわらず、平家一門は逃げ回り、壇ノ浦の戦いに至りました。清盛の入れ知恵で性別を偽っていたのがバレるので、源氏に委ねられなかったというワケです。

実は替え玉?

同時に有力視されているのが替え玉説。『平家物語』や『吾妻鏡』において、安徳天皇は体格が良く、年の割に大人びていたと記されています。当時の貴人は影武者を立てるのが当たり前。天皇ならなおさら暗殺を警戒したはずで、入れ替わりの可能性が否めません。孫を傀儡に仕立て政治の実権を握った平清盛なら、それ位やりそうだと思いませんか?

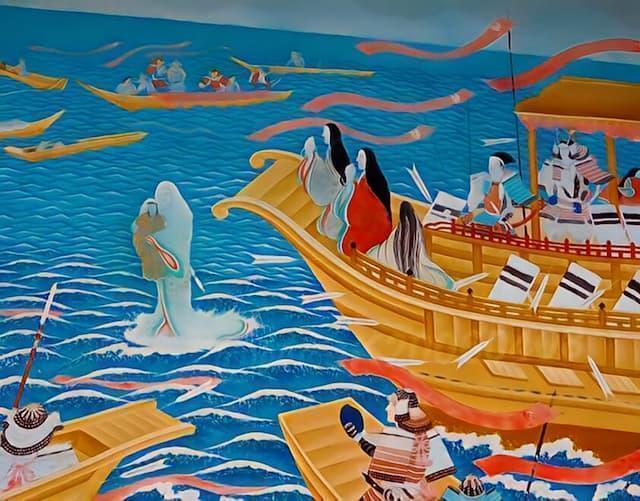

寿永2年(1183)には政変が起き、安徳天皇は三種の神器を持って京を脱出。その2年後の寿永4年(1185)に源氏と平氏が激突。壇ノ浦の戦いで平氏は源氏に敗れ、安徳天皇は二位尼こと外祖母・平時子に抱かれて入水し、短すぎる生涯を閉じました。享年8歳。

「浪の下にも都の候ぞ」

入水時に二位尼が掛けた上記の言葉は、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

片や鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』は、合戦から数日経ても天皇の死体が上がらないことを疑問視しており、「安徳天皇を抱いて入水したのは二位尼に非ず、女官の按察使局伊勢であり、彼女が生け捕りにされたのに天皇が一緒じゃないのは解せぬ」とも書き記しています。

子供は体が軽いので、浜に打ち上げられないのは確かに不自然ですね。

安徳天皇の陵墓と消えた三種の神器

壇ノ浦の戦いで平家は滅んだものの、平家の関係者が根絶やしになったわけではありません。その証拠に平家谷と呼ばれる隠れ里が津々浦々に散らばり、平家の生き残りが百姓に交じって暮らしていたのです。日本各地に安徳天皇の陵墓が点在するのも興味深い点です。正式な陵墓として政府の認定が下りたのは赤間神宮阿弥陀寺陵ですが、その他にも数多く候補が挙がっています。

生存説が残る場所は全国18ヶ所、終焉の地として語り継がれる場所は8ヶ所。いずれも壇ノ浦に沈んだ安徳天皇は替え玉と断じ、屋島の戦いの後、讃岐から祖谷に抜けるルートをとり、潜幸したと考えています。硫黄島にもお墓があるというのだから驚きですね。

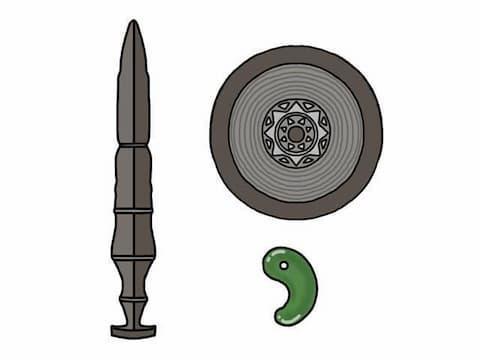

さて、安徳天皇は天皇必携の三種の神器を持って都落ちしました。三種の神器とは、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)、八咫鏡(やたのかがみ)のこと。源氏の総大将・源頼朝は、安徳天皇ならびに三種の神器の返還を求めたものの、壇ノ浦に入水時、二位尼は天叢雲剣を腰に差したままでした。

源氏の必死の捜索に反し、壇ノ浦のどこからも剣は引き上げられません。故に貴種流離譚を好む人々は、「密かに逃がされた安徳天皇が宝剣を持っている」と信じ、日本中に陵墓を作ったのです。

農家で発見された古文書の真偽

安徳天皇生存説に一石を投じたきっかけは、文化14年(1817)に摂津国能勢(現在の大阪府豊能郡能勢町)の農家で発見された古文書です。それは壇ノ浦の戦いに出陣した藤原経房が息子にあてた遺書で、歴史の定説を覆す、衝撃の事実が綴られていました。壇ノ浦の合戦時、従四位上侍従行左少辨を拝した藤原経房は二位尼の命を受け、安徳天皇を守って落ち延びました。その1年後に安徳天皇が崩御し、経房は主君の陵墓を守る為、能勢に骨を埋める決意をします。

書き手の経房は50歳、当時の感覚では高齢の老人。往時の知り合いは既になく、田畑を耕し暮らす息子や友の忘れ形見は、親世代が辺鄙な山里に移住した経緯を知りません。真実を書き留めんと思い立った、心情自体は理解できます。

真偽に関しては賛否両論割れており、よく出来た創作と見る向きも否めません。まんざら偽物とも言い切れないのは、古文書があった家から程近い丘に、「安徳天皇御陵墓」と彫られた石塔が存在する為です。岩崎八幡社建て替えの際には、社殿の下から宝剣・鏡・経筒の遺物が出土し、潜幸説を裏付けました。

古文書の原本は明治期に喪失の憂き目に遭いましたが、発見者の末裔が鑑定士や親族に送り付けたものを含め、実に20種類以上の写本が出回っているそうです。

おわりに

以上、安徳天皇生存説の根拠を論じました。能勢の古文書が本物か偽物かは判じかねますが、物心付いた時から戦に翻弄され続けた安徳天皇が生きていたのなら、せめて余生は安らかであってほしいと願います。さらに大胆な解釈を求める方は、宇月原晴明の傑作歴史小説『安徳天皇漂海記』を読んでみてください。壇ノ浦を生き延びた安徳天皇の数奇な冒険が描かれ、胸が躍りました。

【主な参考文献】

- 能勢初枝『ある遺書 北摂能勢の安徳天皇伝承』(2011年)

- 吉本二三男、吉本栄子『安徳天皇と草薙の剣、壇ノ浦から、どこへ』(文芸社、2024年)

- 細川幹夫『安徳じゃが浮かびたい: 安徳天皇の四国潜幸秘史』(麗澤大学出版会、2004年)

コメント欄