一番乗りで黒船に乗り込んだ男「中島三郎助」 不器用なラストサムライの生き様

- 2025/09/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

嘉永6年(1853)浦賀にペリーが来航した際、日本人として初めて黒船に乗船し、交渉した人物が中島三郎助だ。彼の名を知っている方はおそらくあまり多くはないだろう。かくいう私自身も、箱館戦争において壮絶な最期を遂げた幕臣という程度の認識だった。改めて調べてみると、驚くことばかりである。

長崎海軍伝習所の一期生として多くの最先端の技術を学んだ中島三郎助は、攘夷反対派でもあったらしい。そんな彼がどのような思いで幕末を生き、戊辰戦争に参加したのか。最後のサムライとも言われる中島三郎助の半生を追ってみたい。

長崎海軍伝習所の一期生として多くの最先端の技術を学んだ中島三郎助は、攘夷反対派でもあったらしい。そんな彼がどのような思いで幕末を生き、戊辰戦争に参加したのか。最後のサムライとも言われる中島三郎助の半生を追ってみたい。

与力の子・三郎助

中島三郎助が生まれたのは文政4年(1821)である。浦賀奉行所与力・中島清司の子として生まれた。三郎助が生まれた時期、すでに外国からの脅威をひしひしと感じていた幕府は、非常事態に備えて浦賀奉行所の改革を行っていた。父・清司は、御台場勤務となり、砲手の同心たちを指揮していたようだ。三郎助は将来の与力候補として、早くから武術・砲術・学問を学んだ。槍術は6歳で宝蔵院高田流に入門し、10歳で目録を受けた。剣術は天然理心流と北辰一刀流、砲術は幕府鉄砲方の田付流や萩野流、高島流も学んでいる。漢学・俳句・和歌などの素養も身に付けた三郎助が、与力見習いとなったのは天保6年(1835)14歳の時である。

その2年後、アメリカ商船モリソン号が浦賀に来航する。この当時、幕府の異国船への対応は「異国船打ち払い」つまり「日本に近づいた異国船は有無を言わさず追い返せ、その際砲撃もいとわない」というものだった。

観音崎台場に配置されていた三郎助は、砲手としてモリソン号に対している。おそらく砲撃も行ったであろうが、射程距離の短い和砲のためにモリソン号に命中はしていない。ただこの時の働きにより、三郎助は奉行から褒美をもらっている。

モリソン号への問答無用の砲撃事件は、諸外国に衝撃を与えた。同時に幕府内で外国船に対する強硬策が、かえって軍事的なリスクを高めるのではないかという危惧が生まれる。その結果、天保13年(1842)には「異国船打ち払い令」が廃止され「薪水給与令(しんすいきゅうよれい)」が出された。外国船が来航した際には、燃料・食料・水などを与えて速やかに退去させるよう方針転換したのだ。

浦賀奉行所与力に就く

嘉永2年(1849)、三郎助は父の跡番代(跡を継ぐ者)として浦賀奉行所与力となる。三郎助が与力になって間もなく、マリナー号が来航し、奉行に面会を求めている。マリナー号来航の2ヵ月前、三郎助は奉行に対し、「幕府の警備船を改造して大砲を搭載してはどうか」という提案をしていた。外国船との能力の差を考えてのことだ。

奉行はマリナー号に乗り込む際に船大工を伴い、船の調査・測定をさせている。その後、三郎助らが中心となって蒼隼丸という船を建造した。また、もともとあった船も大砲が搭載できるように改造をしている。

しかし嘉永3年(1850)に船倉が火災に遭い、蒼隼丸を始めほとんどの軍船が失われてしまう。三郎助は責任を問われ、しばらく自宅謹慎となった。

いざ、黒船へ!

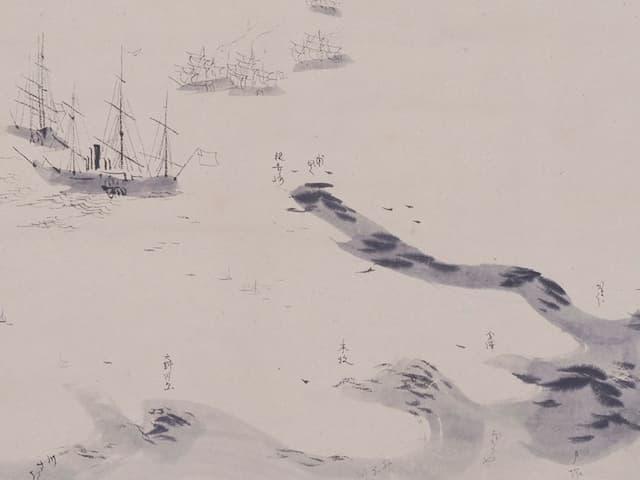

嘉永6年(1853)6月、四隻のアメリカ船が江戸湾に向かっているとの知らせが入ってきた。浦賀に投錨したペリー率いるアメリカ東インド艦隊の対応に当たるのは、三郎助ら浦賀奉行所である。

独断で交渉し、黒船に乗り込む

応接掛となっていた三郎助は異国船に対して退去を求める書類を携えて、通詞の堀達之助と共にペリーが乗船していたサスケハナ号に近づく。しかし、退去を求める書類を提示してもアメリカ側は全く応じない。サスケハナ号への乗船さえ許可されないのだ。アメリカ側は、相応の地位のある役人が来ない限り、一切話し合いはしないという。このままでは引き下がれない三郎助は、独断で一芝居をうった。

「私は副奉行である!」

浦賀奉行所に「副奉行」という役職はなかったが、とにかく乗船を許されなければ何も進まない。退去を命じることもできないのである。アメリカ側はようやく乗船を許した。三郎助と堀が甲板に上がると、サスケハナ号の乗組員はみな、戦闘態勢を取っていた。

アメリカ船が来航した目的は、日米和親条約の締結のためであり、大統領の国書を携えていた。しかし当時の日本では、外交上の交渉は長崎を通して行う必要があった。三郎助がその旨を伝えるが、「それなら直接江戸へ出向いて渡す」との返事。

三郎助は時間を稼いで奉行に報告する。その後も何度か交渉を続けたが、アメリカ側の高圧的な態度に脅威を感じた幕府は、とうとう長崎以外で国書を受け取るという結論を出した。

アメリカが見た三郎助

数日後、久里浜で国書受理の式が行われた。式の後には交渉に直接立ち会っていた三郎助ら役人も改めてサスケハナ号に招待されている。その時の三郎助の様子について、『ペリー提督日本遠征記』では、このように記されている。「三郎助は大胆で、でしゃばりであった。(中略)しつこく詮索好きであった。(中略) 絶えずガサガサし、粗野で出しゃばり…」

他にも「厚かましい」「密偵のようだ」とも書かれている。なんともひどいいいようだ。

三郎助は、奉行に大砲を備えた新船の建造について提案している。そのときのため、そして船建造の責任者として船の構造・蒸気機関・大砲などの武装についてもできるだけの知識・情報を得ようとしていたのだ。

おそらく理工系の血が騒いだに違いない。興味が先に立って思わず立場を忘れて、ひたすら技術者としての興味や探求心に従ったのではないだろうか。多分…三郎助はとても楽しかったと思う。

軍艦製造

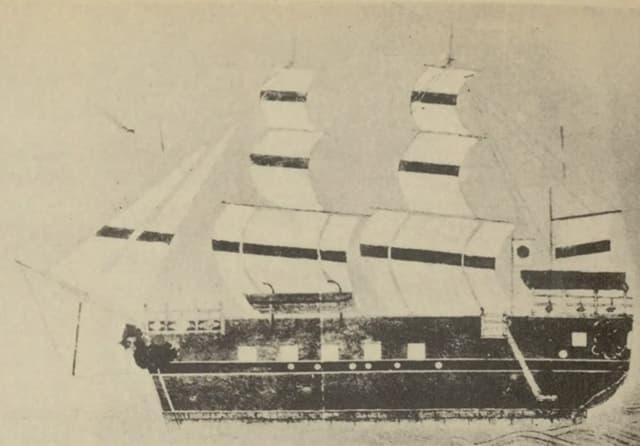

ペリーの帰国後、三郎助は軍艦の建造と国際情勢の調査、台場増設などの防衛策についての意見書を上申している。そして嘉永6年9月、三郎助を始め与力・同心10名が御船製造掛に任命される。急ピッチで建造が進められ、翌嘉永7年(1854)には日本初の洋式帆船・鳳凰丸が完成した。三郎助は鳳凰丸の副将に任命された。

長崎海軍伝習所

安政2年(1855)、三郎助は幕府が創設した長崎海軍伝習所一期生となる。伝習所では造船学・航海術・天測実技・地理・築城理論・洋式砲術・オランダ語・士官心得・初歩医学などなど様々な科目を学んだ。三郎助は優秀な成績で修了し、浦賀に戻ると、軍艦操練所の教授に任命された。安政6年(1859)には浦賀に日本最初のドライドッグ(水を抜いて船底を露出させて船の修理や整備を行う施設)を建設し、アメリカへ航行する咸臨丸の修理を行っている。その際には、長崎海軍伝習所で学んだ者たちが、その知識・技術をいかんなく発揮した。

万延元年(1860)、三郎助は軍艦操練所教授方頭取手伝出役に任命されたが、病気のため辞任し浦賀奉行所の与力に戻っている。三郎助には喘息の持病があったそうで、おそらくその喘息が悪化したのではないだろうか。

元治元年(1864)12月には、富士見御宝蔵番格御軍艦頭取出役となるが、慶応2年(1866)に再び病気を理由に辞官している。持病はあまり良い状態ではなかったようで、同年12月には与力も辞し、長男の恒太朗に跡番代わりした。

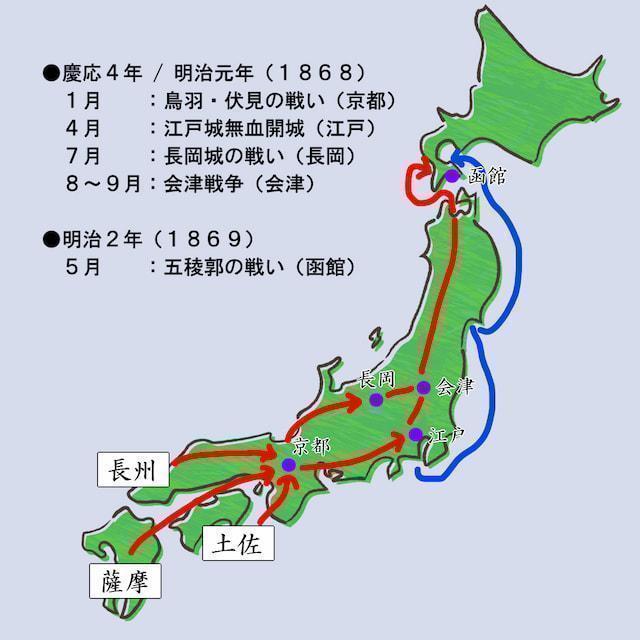

戊辰戦争

慶応3年(1867)3月、オランダで建造されていた幕府の最新鋭艦・開陽丸が日本にやってきた。艦隊司令官は、伝習所一期生であった矢田堀慶蔵。彼から海軍に戻ってほしいと頼まれた三郎助は、軍艦出役として幕府海軍の士官となった。慶応4年(1868)1月、戊辰戦争が勃発。鳥羽伏見の戦いで大阪まで敗走した幕府軍に待っていたのは、主君慶喜の逃亡という事実だった。慶喜は家臣を置き去りにして江戸へ逃げ帰った。

箱館へ

慶喜は全面降伏し、江戸城は無血開城となる。ひたすら恭順の姿勢を取る慶喜に対し、あくまで抵抗を続ける旧幕府軍。幕府海軍の事実上の司令官であった榎本武揚は、旧徳川家臣団による蝦夷開拓の許しを新政府に願ったが拒否される。同年8月、榎本は艦隊を率いて品川沖を脱走、北へ向かった。三郎助は、与力であった息子恒太朗・栄次郎を開陽丸に呼び、共に脱走している。三郎助が脱走軍に参加し、新政府軍と戦う決意をした理由を記した文書が残っている。

「主家報恩ノ為ニ出陣スル也」

蝦夷(今の北海道)の箱館を占領した旧幕府軍は、箱館政府を樹立させた。しかし、新政府軍との戦いの中で、開陽丸が座礁、沈没する。

海軍力においては新政府軍をしのいでいた箱館政府だったが、開陽丸の沈没で事態は大きく変わる。箱館政府と新政府に対し、中立を保っていた欧米諸国が新政府軍側についた。もう戦争は避けられない。

箱館奉行並に任命された三郎助は、箱館五稜郭の南方にある千代ケ岡陣屋の守備隊長の任についた。

覚悟の死

明治2年(1869)、厳しい冬が終わるころ、新政府軍の攻撃が激しさを増してきた。5月11日、新政府軍の函館総攻撃が始まった。戦場の最前線・弁天台場が降伏し、五稜郭攻撃も間近となる。15日、千代ヶ岡陣屋に五稜郭への引き上げが命令される。しかし三郎助は、ここを「墳墓の地に定め候」として、息子2人と共に陣屋に残った。

5月16日、新政府軍の千代ヶ岡陣屋総攻撃が始まる。三郎助は息子2人と共に奮戦、壮絶な最期を遂げた。享年49歳。その2日後、箱館は降伏した。

あとがき

三郎助は、早くから攘夷に反対していた。浦賀でみてきた外国船の脅威、それに対して日本の軍備のお粗末さを知っていたからだろう。軍艦を造り、海外の情報を集め、軍備を増強することの重要さも理解していた。次々とやって来る海外の脅威に対し、三郎助は幕臣として幕府安定のために、自分の知識・技術を最大限に生かそうと奮闘していたことだろう。理工系の技術者として優れた才能を持っていた三郎助であったが、彼はそれ以上にサムライであった。これからの日本のため、自分の技術を生かすという選択肢もあったはずなのに、三郎助は主家の恩に報いるために戦い、息子と共に斃れた。現代に生きる者にはとうてい理解できない。

武士という生き物は、つくづく不器用だ。そして真っすぐすぎる。

【主な参考文献】

- 佐々木譲『幕臣たちと技術立国』(集英社、2006年)

- 大石学(監修)『ビジュアル幕末1000人』(世界文化社、2009年)

コメント欄