けっして見てはいけません…皇位継承の証である「三種の神器」について

- 2025/01/27

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

果たして三種の神器とは一体なんなのでしょうか?今回はこの「三種の神器」について詳しく紹介していきます。

そもそも三種の神器ってなに?

それではまず、三種の神器とはどういうものなのかについて説明します。三種の神器とは、アマテラスから孫であるニニギノミコトへ贈られた3つの宝物のことで、『古事記』の「天孫降臨(てんそんこうりん)」という話の中で登場します。

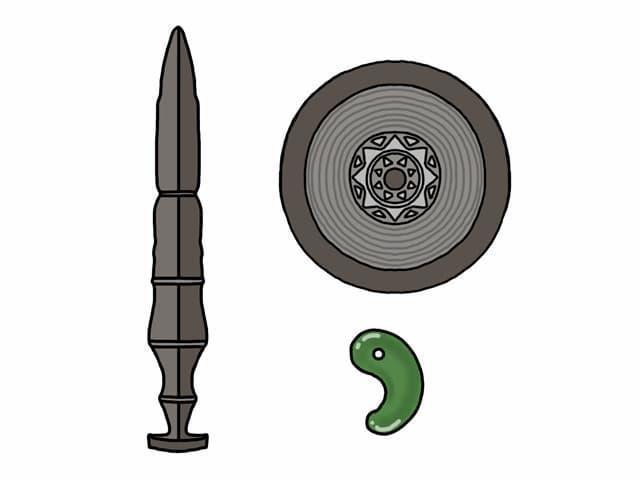

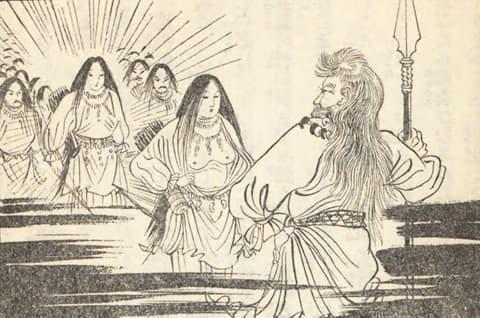

天上の世界、高天原(たかまがはら)にいるアマテラス。やがて、地上の世界である葦原の中津国(あしはらのなかつくに)も統治したいと考えるようになりました。そこでアマテラスの命により、統治者として中津国に派遣されたのが、ニニギノミコトです。その際に彼は、アマテラスより草薙剣(くさなぎのつるぎ)・八咫鏡(やたのかがみ)・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)を与えられました。これが三種の神器です。

そして、ニニギノミコトは筑紫国にある日向の高千穂峰(たかちほのみね)へ降り立ち、やがてその子孫が、のちの天皇として日本を治めます。こうして三種の神器は皇位継承の証として、代々天皇へ受け継がれていったのです。

ちなみに、玉以外の剣と鏡には形代(かたしろ)というものが存在します。この形代というのは、簡潔に言うと、分身あるいはレプリカのことです。この形代は模造品や偽物というわけでありません。オリジナルと同様に扱われ、これらは皇居に安置されています。そして、形代も含め三種の神器を見ることは禁忌とされ、天皇でさえその姿を見ることはけっして許されないのです。

三種の神器:八咫鏡

それでは、それぞれの神器について詳しく紹介していきます。まずは「八咫鏡」から。この八咫鏡は、弟スサノオミコトの度重なる乱行に耐えかねたアマテラスが天岩戸(あまのいわと)に引きこもる「天岩戸隠れ」の場面で用意された宝物です。イシコリドメノミコトに造らせた鏡であるとされています。

ずっと引きこもっていたアマテラスがついに天岩戸から顔を覗かせた時、その姿を映し出したのがこの八咫鏡です。そして、天孫降臨の際、アマテラスはニニギノミコトへ、「この鏡を私そのものだと思い、同様に扱いなさい」と言い、そばに置くようにと伝えます。

しかし、第10代崇神天皇の時代、宮中に八咫鏡を置いておくのは畏れ多い(『日本書紀』には「祟りを畏れて」とあり)として、ヤマトヒメノミコト(第11代垂仁天皇の皇女)に命じて、鏡を安置できる場所を探させました。

彼女は各地をさまよいながら、アマテラスの神託を受け、ついに伊勢にたどり着きました。ここで社を建て、鏡をご神体として祀ったのです。その社が伊勢神宮の内宮となっています。

ちなみに、八咫鏡の「八咫」というのは、大きい・多いという意味を持ちます。一説によると、八咫鏡とは、直径2尺(約46cm)、円周約147cmぐらいの円鏡ではないのかとも言われています。

今では神器の鏡を指す名称としての印象が強いですが、かつては神器だけでなく、「大きい鏡」全般を「八咫鏡」と呼んでいたそうです。

三種の神器:八尺瓊勾玉

次に「八尺瓊勾玉」について紹介します。八咫鏡と同様、岩戸隠れの時に用意された宝物で、後に玉造部(たまつくりべ)の祖神となるタマノオヤノミコトが造りました。天岩戸では鏡と一緒に榊の木に掛けられたとされています。

この勾玉は他の神器とは異なり、形代はありません。皇居にある「剣璽の間(けんじのま)」にオリジナルが安置されています。

ちなみに、八尺瓊勾玉の「八尺」とは、「八咫」同様に "大きな" という意味も持ち、「瓊(に)」とは、赤い石、つまり"赤瑪瑙" を指すと言われています。

これらの単語から推測すると、八尺瓊勾玉とは、「大きな赤い瑪瑙でできた特別な勾玉」ではないかという説もあります。しかし、『越後国風土記』の中では、八尺瓊勾玉について「玉の色青し」という記載があります。

この記述から、勾玉は青緑色のヒスイで作られていたのでは、という説もあり、いまいちはっきりしないのが現状です。

三種の神器:草薙剣

最後に3つ目の神器「草薙剣」を紹介します。実はこの剣、最初から草薙剣という名前でではなく、元は「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」と呼ばれていました。この剣はアマテラスの弟であるスサノオノミコトが八岐大蛇退治をした際、大蛇の尾から出てきた剣です。それをスサノオはアマテラスへ献上し、やがて天孫降臨の際、ニニギノミコトへ受け継がれるようになったのです。

なぜこの天叢雲剣は草薙剣と呼ばれるようになったのでしょうか。それは第12代景行天皇の時代、皇子ヤマトタケルノミコトのエピソードに由来します。ヤマトタケルが東国平定へ向かう際、八咫鏡の話でも登場した叔母のヤマトヒメノミコトから、当時伊勢神宮で祀られていたこの剣を託されました。

そして遠征の途中で、絶体絶命のピンチに陥ったヤマトタケルは生い茂っていた草をこの剣で薙ぎ払い、窮地を脱することができたのです。このエピソードから、天叢雲剣は草薙剣と呼ばれるようになったと言われています。

ヤマトタケル亡き後、剣を託された妻のミヤズヒメは伊勢神宮には戻さず、尾張にある熱田という土地で祀ったため、それ以降、剣のオリジナルは熱田神宮に安置されるようになったのです。

また、草薙剣には盗難エピソードも残っています。668年に新羅の僧侶である道行(どうぎょう)という人物が熱田神宮から剣を盗み、国外へ持ち出そうとしました。しかも2度試みたそうで、1度目はなんと剣が自ら熱田神宮へ戻り、2度目は海路で運ぶ途中に船が沈没し、無事に回収されたと言われています。

見るなと言われれば見たくなる!? 三種の神器の目撃エピソード

最初にも触れたように、三種の神器の実物を見ることは、天皇でさえタブーとされてきました。でも見るなと言われれば、見たくなるのが人の性…。目撃しようとした人はけっして少なくありません。例えば、奇行で有名な第63代冷泉天皇。ある日の夜、好奇心から勾玉の箱を開け、中身を確認しようとします。女房の知らせを受けた側近が急ぎ天皇の寝所に駆けつけたところ、ちょうど中身を見ようと箱の紐を解いている最中でした。側近はそれを奪い取り、元通りに紐を結び直したというエピソードが残っています。未遂に終わったものの、実物を見ることが本当にタブーだったということがわかりますね。

さらに江戸時代、5代将軍綱吉の頃に、熱田神宮では改修工事が行われました。その際、社殿から剣を移す時に数名の神官が盗み見てしまったとのこと。その時に目撃した剣の保管方法や実物の様子などのエピソードが残っています。

さて、気になる草薙剣の実態とは…?

まず、剣を保管している箱について。木製の箱を開けると、その中には赤土と石の箱が入っていたそうです。さらに箱を開けると中には、木をくり抜いた箱が入っていたとのこと。まるでロシアの人形マトリョーシカのようですね。

さらにその木の箱の中に金の敷物が敷かれていて、その上に剣が安置されているそうです。剣の全長は約85cm、刃先は菖蒲の葉のように鋭く、刃の真ん中部分で節のように盛り上がっている形をしているそうです。剣自体に錆はなく、白っぽい色をしていたとのこと。

そして禁忌を破り、剣を見てしまった大宮司には流罪という重い処罰が下されました。さらにその他の神官たちも相次いで病気によって急死した人もいて、「これは剣の呪いなのでは…」と噂されていたそうです。

おわりに

皇位継承の証である三種の神器。しかしそれは、天皇でさえ見ることが許されない日本の宝物。今回はその実態を紹介してきましたが、今もなおミステリアスな部分が多いのが現状です。また、三種の神器は皇位継承の証であることから、源平合戦における壇ノ浦の戦いでの神器水没や、皇位の正当性を主張するためにおきた、南北朝時代の神器偽造や奪取など、中世以降も歴史の節目に度々登場するアイテムとなっています。

けっして表には出ない三種の神器ですが、非常に存在感のある宝物と言えるでしょう。

【主な参考文献】

- 稲田智宏『三種の神器 謎めく天皇家の秘宝』(学研、2007年)

- 戸矢学『三種の神器 <玉・鏡・剣>が示す天皇の起源』(河出書房新社、2012年)

- 渡邊大門『奪われた「三種の神器」 皇位継承の中世史』(講談社、2009年)

コメント欄