「鳥居忠吉」家康不在の岡崎城に入り、のちの松平家再興のためにコツコツ蓄財していた忠臣

- 2023/01/14

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国時代において、徳川家康は極めて大きな存在でした。家康を支えたのは、松平家に代々仕えた三河武士たちであり、その筆頭が鳥居忠吉(とりい ただよし)という人物です。

松平家に代々仕える譜代の鳥居氏に生まれた忠吉は、松平清康・広忠父子、さらにその息子の家康に仕え、松平家の行く末を見守りました。やがて松平家は駿河今川家の統治下で困窮。忠吉は貧困の中で松平家独立を目指して蓄財に励んでいきます。桶狭間の戦いが終わると、松平家は徳川家となって再始動。やがて忠吉は嫡男・元忠に家督を譲り、自身は岡崎城を守る役目を担います。

忠吉は何を目指し、何と戦い、どう生きたのでしょうか。鳥居忠吉の生涯について見ていきましょう。

松平家に代々仕える譜代の鳥居氏に生まれた忠吉は、松平清康・広忠父子、さらにその息子の家康に仕え、松平家の行く末を見守りました。やがて松平家は駿河今川家の統治下で困窮。忠吉は貧困の中で松平家独立を目指して蓄財に励んでいきます。桶狭間の戦いが終わると、松平家は徳川家となって再始動。やがて忠吉は嫡男・元忠に家督を譲り、自身は岡崎城を守る役目を担います。

忠吉は何を目指し、何と戦い、どう生きたのでしょうか。鳥居忠吉の生涯について見ていきましょう。

忠吉は源氏と平氏の子孫?

鳥居忠吉は長享年間(1487〜89)に、鳥居忠明の子として三河国碧海郡で生を受けたとされます。鳥居氏は古くから三河国に土着した豪族でした。かつては紀伊国の熊野権現に仕える神職であったと伝わります。平安時代末期、熊野権現を信仰していた平清盛は太政大臣まで上り、位人臣を極めます。結果、熊野詣のご利益だと信じる清盛はますます信仰を深くしました。清盛は熊野新宮の十九代別当(長官)・佐々木行範(法眼重氏)に平氏の姓を名乗ることを許可します。

行範の正室は源為義の娘であり、行範の出身である佐々木氏も宇田源氏の名族でした。実際に佐々木氏はのちの治承4年(1180)の源頼朝の挙兵で功績を上げています。

平氏や源氏の姓は、元を辿れば天皇家に行き着く由緒ある家柄でした。行範は源氏でありながら平氏の姓を許された異色の存在だったのです。行範は神職であったことから苗字を「鳥居」と名乗り、周囲からは「鳥居法眼」と通称されています。

承久3年(1221)には承久の乱が勃発。鎌倉方と京方の後鳥羽上皇の軍が激突する事態となります。鳥居氏はこれ以降に三河国矢作荘に移住。土着を開始したものと考えられています。

松平家に仕えた譜代家臣

忠吉が仕えたのが三河の松平清康(家康の祖父)でした。清康は松平家内部の争いに勝利。周辺豪族を従えて勢力を拡大し、三河国西部を統一します。その後瞬く間に三河国東部へも勢力を広げ、事実上の三河第一勢力となりました。清康が岡崎城に進出すると「岡崎譜代」と呼ばれる家臣層が臣従。忠吉や鳥居氏がその中にいたと考えられています。これは最古参の安祥譜代の家格で、のちに徳川幕府の中枢をなす家となっていきました。

しかし天文4(1535)、清康は公称八千人の兵で尾張国に侵攻した際に、守山において、家臣・阿部正豊の手にかかり暗殺されてしまうのです。

そして家督はまだ幼かった松平広忠(家康の父)が継承することに…。松平家の動揺は、忠吉ら家臣だけでなく、三河国を揺り動かします。

程なくして桜井松平家の松平信定が反旗を翻して、岡崎城を占領。一時は広忠らが伊勢国に追われるという事態に陥ります。ところが広忠や忠吉らは駿河・遠江の守護大名である今川家に臣従。その後援を得たことで、天文6年(1537)に再び三河国岡崎城に帰還しています。

忠吉らは広忠を補佐して領国を経営。のちに広忠が世を去るまでの間、忠吉は碧海郡渡郷を本拠として生活し、度重なる時代の転換点を生き抜いていったのです。

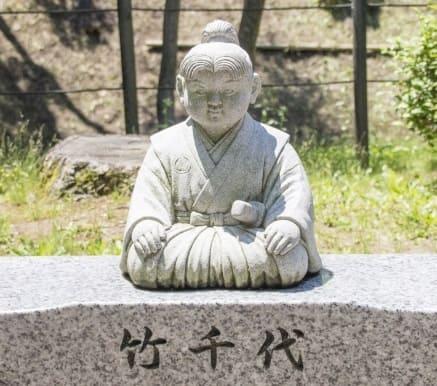

竹千代救出と松平家の独立準備に奔走

竹千代(家康)の救出活動で功績を挙げる

天文16年(1547)、松平広忠は幼少の竹千代(のちの家康)を駿河今川家に人質として差し出すことを決意します。竹千代の一行は、田原城城主・戸田康光らに守られて三河国を海路出国。しかしここで思わぬ事件が起きました。康光は船の行き先を変更。織田家の領地である尾張国熱田に上陸し、織田信秀に竹千代の身柄を100貫文で売り渡してしまいます。

竹千代の誘拐劇は、松平家にとっても存亡の危機となりました。最悪の場合、竹千代を見捨てるか、駿河今川家と戦う道を選ぶことにもなります。(近年は竹千代誘拐によるものではなく、織田に降伏した証として送られたという説も…)

天文18年(1549)3月には主君の松平広忠が死去。一説によると織田信秀の手の者によって暗殺されたともいいます。松平家は当主を失い、唯一の松平家継承者である竹千代は尾張国にいました。いわば事実上の滅亡状態です。

しかし忠吉ら三河の松平家家臣たちは思わぬ働きで窮地を脱しました。同年11月、忠吉ら松平家の旧臣らは駿河今川家の援軍を得て出陣。三河国の安祥城を攻め落とします。忠吉は攻城の第一線に立って活動していました。

安祥城は織田信広(信長の異母兄)が守備していました。落城後、信広は生きて捕らえられます。程なくして信広と竹千代の人質交換が実施。竹千代は駿河今川家の人質として保護されることになりました。

松平家の独立準備と竹千代の気性

松平家の当主を失った岡崎城は、駿河今川家の統治下に置かれます。松平家の旧居城・岡崎城は、今川家から派遣された城代が治めていました。城代を務めたのは、今川家の重臣であった山田景隆、三浦義保、粕屋備前らです。今川家は決して松平家の独立を認めようとはしていません。あくまで領国の一地域という扱いでした。しかし忠吉らも完全に今川家に屈したわけではありません。忠吉は今川家から岡崎の惣奉行を拝命。阿部定吉と共に岡崎の松平領の統治を担当していきます。来るべき独立のため、忠吉は松平家のために金銭や物資を蓄えることを計画。しかし領内の収穫された兵糧などは、大部分を今川家が獲得していました。忠吉らは武士でありながら畑を耕作。日々の暮らしにも困窮する中で倹約に励みつつ、松平家のために蓄えを増やしていきます。

そんな中で、忠吉は竹千代の養育にも熱心でした。天文20年(1551)、忠吉は嫡男・元忠を伴って出発。今川家の駿府に赴いています。元忠が竹千代に仕えて遊んでいると、思わぬ出来事が起こりました。竹千代は元忠の百舌鳥の据え方が悪いと怒って、元忠を縁先から突き落とします。忠吉はむしろ竹千代の器量を褒め、元忠に忠勤を説きました。気性の荒さから将来頼もしいと喜んでいたようです。

商人として三河武士の鏡となる

忠吉は、武士にして商人だった?

忠吉には武将とは違う、もう一つの顔がありました。通常であれば、わずかな収入から蓄えを捻出するのは困難です。しかし困難な状況において、忠吉の手腕が如何なく発揮されます。『永禄一揆由来』や『三州一向宗乱記』によれば、忠吉は富裕な人物であったとされます。このことから忠吉が「渡り(ワタリ)」と呼ばれる行商人的存在であり、松平家を経済面から支えたことは間違いないようです。

鳥居氏の本拠である碧海郡は交通の要地でした。経済行動を通じて富を築くことは決して不可能ではありませんでした。実際に隣国の尾張国では津島(牛頭天王社の門前町)が経済基盤となって織田家が躍進。遠江国では、浜名湖において海上交通の要所となった堀江城がありました。

交通の要衝を支配することで経済活動が活発化し、実際に富を蓄えた例は数多くあったのです。

弘治2年(1556)、阿部定吉が死去。松平家臣団は忠吉が率いることとなるのです。忠吉らは貧しさに苦しみながらも結束。三河武士としての気構えを高め合っていきました。

松平家の独立と三河武士の誇り

忠吉らの苦労はやがて報われることとなります。永禄3年(1560)、桶狭間において今川義元が敗死。戦後、家康(当時は松平元康)は岡崎城に入ります。忠吉は蓄えた金銭を家康に献上。長年の苦労を知り、家康は忠吉らに感謝の言葉をかけています。永禄4年(1561)から永禄5年(1562)にかけて、徳川家は尾張の織田家と清洲同盟を締結。織田信長との協調路線を歩むこととなりました。既に高齢となっていた忠吉は前線から退きます。その後は岡崎城の留守を守る役目に就いていました。

しかし表舞台から完全に消えたわけではありません。永禄11年(1569)、家康は後奈良天皇の十三回忌のため、朝廷に対して献金。公卿・山科言継(日記『言継卿記』の著者)は書状において「鳥居伊賀入道」に知らせたとあります。このとき、忠吉は出家した身でしたが、変わらず徳川家を支える重鎮として認識されていました。特に経済力の面においては、朝廷も認めるほどの人物であったようです。

元亀3年(1572)、忠吉は世を去ります。享年は八十を越えていました。墓所は不退院にあります。既に長男・忠宗は戦死。次男・本翁意伯は仏門に入っていたため、鳥居氏の家督は三男・元忠が相続しました。

元忠は忠吉の子らしく、関ヶ原の前哨戦でも奮闘。京都伏見城において三河武士らしく華々しい戦いを繰り広げています。忠吉は一生をかけて松平・徳川家を守り、その子孫たちは三河武士の誇りを胸に表舞台で活躍していきました。

【参考文献】

- コトバンクHP「鳥居忠吉」

- 柴裕之 『戦国・織豊期大名徳川氏の領国支配』 岩田書院 2014年

- 歴史群像編集部 『戦国驍将・知将・奇将伝ー乱世を駆けた62にんの生き様・死に様』 学習研究社 2007年

- 徳永真一郎 『家康・十六武将』 PHP研究所 1991年

コメント欄