「松平広忠」徳川家康の父。清康が殺害されて訪れた苦難の道とは

- 2023/01/12

豊臣秀吉に代わって天下を治めた江戸幕府初代将軍・徳川家康は、当然のことながら有名ですが、その父親である「松平広忠」についてはあまり知られていません。きっと24歳という若さで亡くなっているからでしょう。今回は広忠の短い生涯をお伝えしていきます。

父・松平清康の活躍ぶり

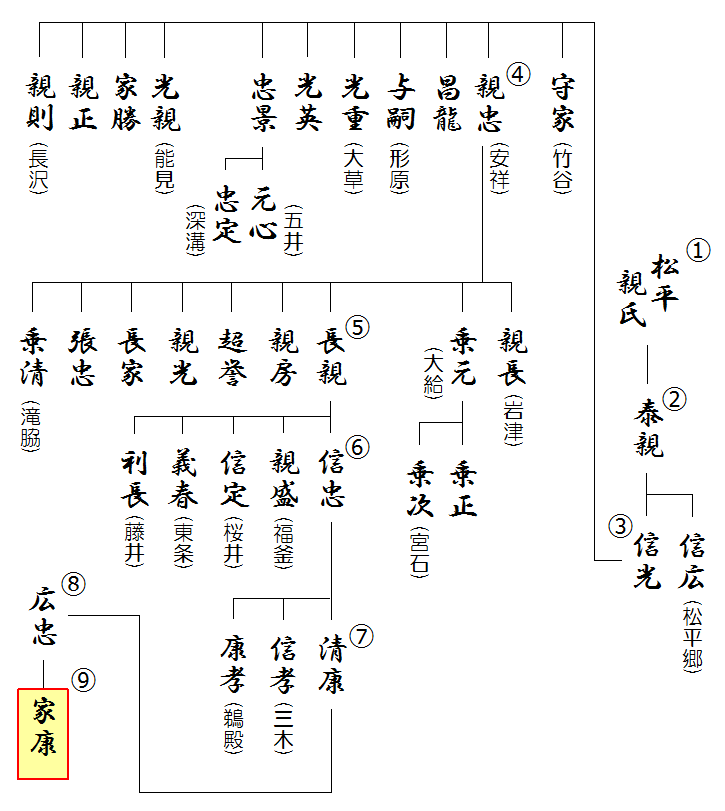

松平広忠は安城松平氏の当主・松平清康の嫡男として大永6年(1526)に誕生しました。幼名は諸説あり、竹千代や千松、千松丸、仙千代などがあります。西三河の土豪である松平氏は、多くの系譜がありますが、その中でも安城松平氏が松平清康の代に急速に勢力を拡大。享禄2年(1529)には東三河も平定し、ほぼ三河国を統一とか。ただし、徳川びいきの記述が目立ち、創作も多い『三河物語』による記述なので、本当に統一したかどうかはかなり怪しいです。

それはさておき、嫡男の広忠は後継者として寄せられる期待も大きかったことでしょう。順調にいけば三河国の統治者になるはずでした。しかし、広忠が10歳のときに父清康が亡くなってしまうことで、あらぬ方向にそれていくのです。

清康の死により、松平信定の手にわたる岡崎城

守山崩れ

清康・広忠父子の運命に大きく関わっていたのは、清康の叔父にあたる松平信定でした。実は清康が家督相続する前、そもそも信忠の後継者として信定を推す声が多かったようで、彼にはそれだけの器量もあったようです。結局、当主の座は清康になったのですが、それでも信定は若き清康の三河国統一を支えたようです。しかし、のちに信定が合戦で不手際をやらかしたときに清康が罵倒したため、二人の関係に亀裂が生じてしまうことに。そして天文4年(1535)、清康は突如家臣である阿部正豊に斬られて亡くなってしまうのです。

織田信光が守備する尾張・守山城攻めの最中に陣中で起きた出来事とされています。のちに「守山崩れ」(森山崩れ)とよばれたこの事件ですが、一説には阿部正豊が織田氏への寝返りを疑われたため、とも、信定が仕掛けた陰謀だった、ともいいます。

信定の背後には織田信秀がいたと考えられています。事件の真相ははっきりわかっていないのですが、これで広忠の人生は大きく変わってしまうのです。

松平信定が岡崎へ入城

清康の死後、広忠は家臣である阿部定吉に連れられて、松平氏本拠の岡崎城から立ち去ります。一方で信定が岡崎城へと入城し、清康の旧臣らも信定に出仕することになったようです。この信定の入城は清康の旧臣たちの意向に従ったものと考えられています。見方を変えれば、松平氏は織田信秀の支配下に入って信定が新たな当主に就いた、ということかもしれません。彼が松平氏の歴代当主に入っていないのは、系譜が家康につながる流れになっていないから、とも考えられています。ちなみに信定は程なくして、岡崎城に清康の弟である松平信孝に城主の地位を譲り、自らは自身の拠点である碧海郡上野城に戻っています。なぜ譲ったのかはわかっていません。

このようにして広忠は幼いころより、父親を失い、さらには本拠岡崎城から国外へ出る、という不遇に見舞われるのです。

今川の庇護を受け、岡崎城に帰還

阿部定吉の胸の内

本来は家督を継ぐはずなのに、その地位を信定に奪われて岡崎城を脱出、伊勢国へ向かったとされる広忠。信定に命を狙われる危険から逃れた、という解釈もありますが、本当のところはどうなのでしょうか?広忠を連れ出した家臣の阿部定吉は実のところ、清康を殺害した正豊の父親でした。彼は息子の暴挙を聞いて自害しようとしましたが、広忠が止めたといいます。このように聞くとずいぶんと良い人のようにも思えますが、実際はそんな人物ではなかったようです。

定吉は清康殺しの責任追及から逃れるため、幼い広忠を担保に連れ出した、と考えられています。つまり、彼は広忠を保護する事が目的ではなく、単に自らの保身に走っただけなのです。

今川氏の庇護を受ける

ここからの広忠の動きは史料によって時期の記され方は変わってきますが、『松平記』『御年譜附尾』『徳川記』によると、広忠は天文5年(1536)春頃には、伊勢国の地で持広を烏帽子親として元服し、広忠と名乗っています。(一説に岡崎城に帰還した後に元服したとも。)岡崎城への帰還を願ったであろう広忠ですが、家臣も信定に奪われていたことから誰かしらの支援、後ろ盾が必要でした。これは清康殺しの責から逃れようとする定吉にも必要だったと思われます。

そこで定吉は駿河の戦国大名である今川氏に接近し、支援を受けることに成功します。このころの今川は当主が今川義元になったばかりでしたが、すでに駿河・遠江の2か国に加え、三河にも所領を拡げていたほどの大勢力。

広忠らはそんな今川氏の庇護のもと、三河国の牟呂城に入ったといいます。その後は岡崎城の松平家臣たちにも広忠の帰還を望む声が大きくなっていきました。

岡崎城に帰還

天文6年(1537)、広忠を支持する者が増えてきたことを知った信定は、家臣を伊賀八幡宮に集めて起請文を書かせています。中でも大久保氏当主である大久保忠俊には7枚の起請文を三度に渡って書かせたそうです。しかし、忠俊は広忠の帰りを待っていました。同年5月には信定は広忠の牟呂城を攻撃していますが、このとき忠俊は自分の気持ちを書面にしたためて城中に矢文を射て広忠に伝えます。さらに広忠を岡崎城に迎え入れる考えを岡崎城城代の信孝や他の譜代家臣らに伝え、皆から同意を得ます。

こうして6月には広忠の岡崎城帰還が成立。広忠は今川氏と三河国の国衆らの力によって岡崎城を奪還することができたのです。

以後、広忠を岡崎城に迎え入れた信孝、忠俊、そして広忠を長く保護してきた定吉といった家臣が力を持ちました。ちなみに敵対していた信定も降伏し、広忠に仕えていますがまもなく亡くなっています。

織田氏との抗争

三木城を陥落させる

岡崎城に入った広忠でしたが、すぐにまた戦いが始まります。尾張国の織田氏との過酷な領土争いです。天文9年(1540)には三河国安祥城を信秀に攻められ奪われています。天文10年(1541)には、広忠は尾張国緒川城の城主で尾張国と三河国の国境に領地を持つ水野忠政の娘を娶りました。家康の母親となる「於大の方」です。家康(竹千代)は翌年の天文11年(1542)に誕生しています。

やがて広忠は織田氏だけではなく、またもや一族と争うことになってしまいます。相手は岡崎城奪還に協力してくれた信孝です。信孝を排除する意思はなかった広忠ですが、勢力を拡大していく信孝を怖れた広忠の家臣たちが押し切った格好になっています。信孝が駿河国の義元のもとに出向いた際に、その留守を突いて三木城を陥落させたのです。

信孝は明確に広忠に反旗を翻したわけではありませんので、当然のように抗議し、義元にも訴えましたが聞き入れてもらえず、やむなく織田氏に臣従し、三河国大岡城(山崎城)に入りました。

幼少の家康を人質に出す

ここで広忠の義父である忠政が亡くなり、家督を嫡男の水野信元が継ぐと、方針を変えて織田氏に加担しました。やむなく広忠は水野氏との同盟を破棄し、於大の方と離縁します。織田氏の勢いは強く、広忠は領土を守るため、今川氏に服従するしか道がありませんでした。そのために嫡男で6歳の家康を人質として差し出すことに…。しかし、家康を護送する最中に田原城城主である戸田康先の裏切りにあって、家康の身柄は織田氏に渡ってしまいます。直後に田原城は義元に攻められ、戸田氏は滅んでいます。

家康という絶好の人質を得た信秀は、広忠に対して執拗に今川氏との断交を迫られましたが、広忠はこれに応じませんでした。嫡男の命よりも今川氏との繋がりを重要視したのです。

ただし、近年の研究では、最初から織田方への降伏の証として竹千代が人質として送られた可能性がある、としています。

突如おとずれた謎の死

美濃国の斉藤氏と姻戚関係を結んだ織田氏は、天文17年(1548)、岡崎城を陥落させるべく侵攻してきます。義元も太原雪斎を総大将として、西三河に援軍を送りました。いわゆる「小豆坂の戦い」です。広忠もこれに参加したと思われますが、はっきりしていません。結果は今川氏の大勝で終わりました。

なお、この戦いの後、まもなくして信孝が岡崎城を陥落させるべく出陣しましたが、耳取縄手で広忠勢の矢に当たり亡くなっています。『三河物語』によれば、叔父・信孝の首を見た広忠は号泣し、信孝を追放したあげくに命まで奪ってしまった無慈悲を嘆いたといいます。

そんな広忠も翌年の天文18年(1549)には24歳の若さで亡くなってしまいます。死因ははっきりとわかっておらず、諸説あって謎に包まれています。

- 病死説(『三河物語』『松平記』など)

- 家臣の岩松八弥(片目弥八)によって刺殺されたとする説(『岡崎領主古記』)

- 一揆によって殺害されたとする説(『三河東泉記』)

近年では岩松八弥による刺殺説が有力なようですね。仮に家臣に殺されたのだとすると、親子二代に渡って家臣に背かれて命を落としたということになります。

おわりに

広忠亡き後、義元は雪斎を派遣してすぐに岡崎城を接収しています。雪斎は安祥城を攻めて信秀の息子である信広を捕らえ、家康の身柄との人質交換を行いました。ここから三河国は今川氏の属領として扱われることになるのです。広忠が生きていれば、織田氏と松平氏の同盟は成立しなかったでしょう。信長と家康が戦い、どちらかが滅んでいたかもしれません。それにしても、このような危機的状況から家康が天下を獲るわけですから、実に不思議な運命です。清康と広忠が培った三河国の国衆との絆が家康の再起に大きな力となったのかもしれません。

【主な参考文献】

- 平野明夫編 『家康研究の最前線』(洋泉社、2016年)

- 本多隆成 『定本 徳川家康』(吉川弘文館、2010年)

- 小和田哲男『詳細図説 家康記』(新人物往来社、2010年)

- 小和田哲男編『今川義元のすべて』(新人物往来社、1994年)

- 北島正元編『徳川家康のすべて』(新人物往来社、1983年)

この記事を書いた人

歴史IFも含めて、歴史全般が大好き。

当サイトでもあらゆるテーマの記事を執筆。

「もしこれが起きなかったら」 「もしこういった采配をしていたら」「もしこの人が長生きしていたら」といつも想像し、 基本的に誰かに執着することなく、その人物の長所と短所を客観的に紹介したいと考えている。

Amazon ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄