大坂夏の陣…豊臣秀頼と淀殿の最期と大坂落城の模様とは?

- 2025/02/20

渡邊大門

:歴史学者

勝利の芽がなくなった豊臣方

慶長20年(1615)5月7日、豊臣方の主力だった真田信繁が戦死した。豊臣方は頼みの信繁が戦死したので、いよいよ滅亡の瞬間を迎えようとしていた。主だった武将を失った豊臣家は、もはや勝利の芽を完全に断たれていたといえよう。※ 信繁の最期の模様、および、生き延びたという説は、下記の記事をあわせてご一読ください。

この段階に至って、秀頼は自ら出陣することを検討したといわれている。しかし、敗勢が濃くなった段階に至っては、もはや戦況を挽回するのは不可能に近かった。やがて、徳川方に敗北した大野治長らが大坂城に続々と撤退してきたので、秀頼は速水守久の助言に従い、不本意ながらも本丸へ移ったのである。

秀頼の出陣は味方の士気が上がると考えられ、たびたび要請されてきたが、万が一のことを恐れて却下されたという。豊臣方の敗北が決定的な段階に至って、秀頼が味方を鼓舞すべく出馬をしても、無駄なことは当然のことである。むしろ、別の手段を考える必要があったが、もはや時遅しだった。

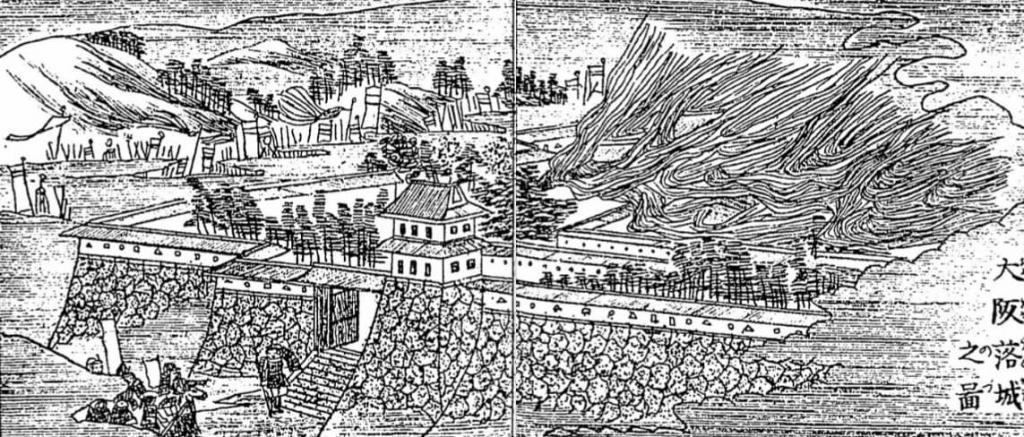

放火された大坂城

5月7日の午後4時頃、大坂城三の丸が放火された。徳川方に内通していた台所頭が、厨房に火を放ったという説がある。火の手が広がると同時に、勢いに乗じた徳川方は一気に城内に雪崩れ込んできた。炎は二の丸、大野治長の屋敷にまでどんどん燃え移った。豊臣方の人々は、城外に脱出したり、城内で自害したりするなど大混乱に陥った。大野治房や仙石秀範らも、たまらず城外へと脱出したぐらいなので、もはや豊臣方が勝利する可能性はゼロだった。

二の丸では、秀頼の軍旗や馬印を預っていた将兵が、観念して次々と切腹した。女中の「おちゃあ」は、ほかの女中と放置された馬印を回収すると、敵の目に触れないように粉々に打ち砕いたと伝わっている(『おきく物語』)。二の丸の炎が本丸が延焼するのは、時間の問題だった。

千姫の脱出

城内に残った大野治長は、何とか千姫だけでも脱出させようと考えた。同時に秀頼と淀殿の命を助けようとし、自身の命と引き換えに徳川方と交渉を行った(『駿府記』)。千姫が大坂城から退城することは実現したが、秀頼と淀殿の助命嘆願は拒否された。徳川方に保護された千姫は、のちに本多忠政の子・忠刻と再婚したのである。千姫の救出に貢献したのは坂崎直盛(宇喜多詮家)で、成功した場合は直盛が千姫を妻とする条件になっていたというが、それは実現しなかった。約束を反故にされた直盛は恨みを抱き、元和2年(1616)に千姫を奪還する計画を立てたが、計画はすでに幕府に筒抜けだった。直盛は捕らえられ、自害を命じられたと伝わっている。

叶わなかった助命嘆願

大坂城から退去した千姫は、家康と秀忠に書状を送り、秀頼と淀殿の助命を嘆願したといわれている。その内容は、毛利秀元の書状に次のように記されている(『萩藩閥閲録遺漏』)。「大御所様(家康)は、将軍様(秀忠)次第であるとご意見を述べられた。秀忠様のご意見では、一度だけのことではないので(一度目は冬の陣)、早々に(秀頼と淀殿)腹を切らせたほうがよい、とのことであった」

家康は秀忠に秀頼と淀殿の処遇を任せたが、豊臣家は大坂冬の陣後に和睦を締結したにもかかわらず、再び蜂起したことが問題となった。それゆえに、秀忠が2度目はない(秀頼も淀殿も許さない)と結論を出したのだ。

7日の夕方になると、大坂城の天守に火が回り、ついに落城の瞬間が近づいてきた。岡本半介(井伊家家臣)の書状によると、大坂城が燃え上がったのは、午後4時頃だったという(「田中文書」)。京都の清涼殿からも、大坂城の燃え盛る様子がはっきりと見えたという(『土御門泰重卿記』)。

秀頼と淀殿の最期

翌8日に秀頼、淀殿は城中で自害して果て、大野治長、速水守久らの武将や女中らも、これに殉じて自害したというが、秀頼らの最期については異説がある。『本光国師日記』には、こう書かれている。

「5月8日、大坂城中の唐物倉(からものぐら)に秀頼ならびに御袋(淀殿)、大野修理(治長)、速水甲斐守(守久)以下、付女中衆が数多く籠もり降参してきた。井伊掃部(直孝)、安藤対馬(守重)が検使として詰め、倉へ鉄砲を撃ち掛け、皆殺しにし火を掛けた」

追い詰められた秀頼らは唐物倉に籠もり、最後は降参したが拒否され、井伊直孝らの鉄砲で射殺されたという。自害したのではなかったようである。『言緒卿記』には、矢倉の脇にいた秀頼は、淀殿の次に詫び言(助命嘆願の言葉)を述べたが、徳川方の軍勢が押し寄せたので、そのまま2人は自害したと書かれている。

『春日社司祐範記』には、大坂城の千畳敷で秀頼・淀殿らが自害すると、城に火が掛けられたので、名物の茶道具も焼失したという。彼らが千畳敷でが自害して果てたことは、「薩藩旧記雑録後編」にも書かれている。『舜旧記』にも、秀頼・淀殿が自害したと書かれているので、2人は千畳敷で最期を迎えた可能性が高い。

『本光国師日記』の記述の意図は、秀頼・淀殿には潔い切腹すら許されず、その無残な姿をあえて強調しようとした可能性がある。いずれにしても、記録類はあくまで伝聞なので、正確な情報が伝わらなかったことも否定できない。

大坂落城

秀頼・淀殿の自害後、大坂城は紅蓮の炎に包まれて崩れ落ちた。『舜旧記』には、燃え盛る大坂城から煙が立ち上る様子を記録している。『言緒卿記』には、大坂の町・城が残らず焼けてしまったと書かれている。大坂城の炎は、城下の町々までをも包み込んだが、戦後に大坂城は徳川家によって再建された。

秀頼の墓所は養源院(京都市東山区)などにあり、玉造稲荷神社(大阪市中央区)には秀頼の銅像が建立された。淀殿の墓は、養源院、太融寺(大阪市北区)にある。豊国神社(大阪市中央区)は、父の秀吉や叔父の秀長と共に、秀頼も祭神として祀っている。

この記事を書いた人

1967年神奈川県生まれ。千葉県市川市在住。関西学院大学文学部史学科卒業。佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現在、株式会社歴史と文化の研究所代表取締役。日本中近世史の研究を行いながら、執筆や講演に従事する。主要著書に『誤解だらけの徳川家康』幻冬舎新書(新刊)、 『豊臣五奉行と家 ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄