大坂夏の陣…八尾・若江の戦いと木村重成の凄絶な最期とは?

- 2025/02/05

後藤又兵衛の死と真田信繁の反撃

慶長20年(1615)5月6日、後藤又兵衛が道明寺の戦いで戦死すると、その一報はただちに真田信繁の耳に入った。敗北した後藤軍は信繁に対し、「われわれの軍勢に加わって欲しい」と申し入れた。後藤軍は信繁の軍勢と合流し、徳川方に反撃しようと考えたのだろう。信繁は後藤軍の申し入れに対して、大坂城に撤退すると述べた。信繁が撤退を決断した理由は、後藤軍と協力して徳川方の水野勝成軍と戦うのは不利なので、ほかの豊臣方の軍勢とも合流したうえで、伊達政宗軍との戦いを優先しようとしたのだろう。

信繁と毛利勝永軍は道明寺に到着すると、渡辺糺の軍勢と合流し、伊達軍が陣を置く誉田に向かった。合戦がはじまると、真田軍は伊達軍との戦いを優位に進めた。伊達軍は、その頑強な抵抗ぶりに大変驚いたという。

信繁の子・大助は敵に槍を突かれて怪我をしたが、敵の首を取る軍功を挙げた。信繁らの大活躍により、伊達軍が後退する場面もあった。

しかし、合戦の途中で、信繁に八尾・若江方面で戦っていた木村重成が戦死したとの一報が伝えられ、大坂城へ撤退するよう命令が下された(重成の死は後述)。その際、誰が殿(しんがり)を務めるかが問題となった。殿は敵の追撃を受けやすかったので、花形的な役割だった。

結局、信繁が殿を務めることになったが(毛利勝永という説もあり)、伊達軍は豊臣方を追撃しなかった。信繁は「関東勢は百万の勢力を誇るというが、男はただの誰もいないではないか」と嘲笑したというが(『北川覚書』)、フィクションの可能性がある。

八尾・若江の戦いへの道のり

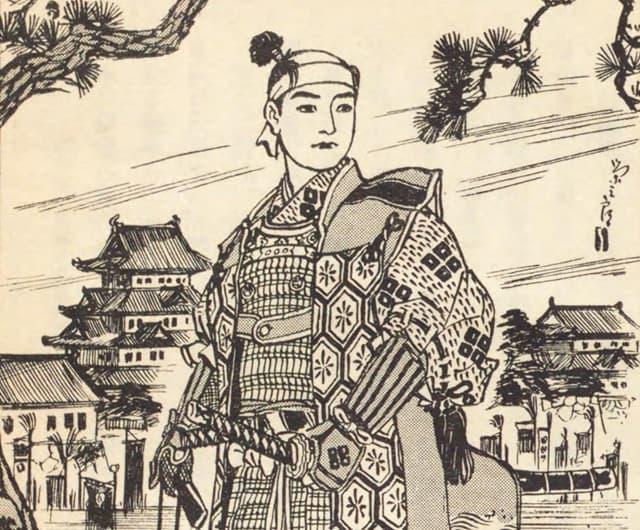

豊臣方は道明寺の戦いで負けた時点から、急速に勢いを失っていた。又兵衛、兼相らの主要な武将が戦死したのだから、無理からぬことだった。将兵も多数討たれたので、士気も上がらなかった。とはいえ、名将の木村重成が残っていたので、まだ十分に希望はあった。豊臣家の家臣の重成は、禄高こそ小身だったが、秀頼から厚く信頼されていた。大坂冬の陣後、重成が和睦交渉に臨んだのは、その証拠といえるだろう。

誉田で信繁らが伊達軍と戦っている頃、重成らは若江に向かい、敵方の総大将の家康・秀忠軍を攻めようとしていた。若江は大和国、紀伊国から大坂城に向かうルート上にあり、大坂城から東に約8キロメートル離れた場所に位置していた。

5月2日、重成は徳川方を迎え撃つため、山口弘定、内藤忠豊らとともに大坂城を出陣し、戦闘準備を整えていた。5月6日午前2時頃、重成は約4千7百の兵を率いて進軍すると、午前5時頃に若江に到着したという。重成は全軍を3つに分けて、徳川方を攻撃する計画だった。

重成の本隊が若江に到着すると、山口弘定らの軍勢を徳川方の井伊直孝の軍勢に対峙すべく配置した。右翼には藤堂高虎の軍勢に備えて、青木七左衛門らの軍勢を置いた。左翼には、岩田村に木村宗明(重成の叔父)を配し、奈良街道からの攻撃に備えたのである。

なお、信繁らが後詰め(先鋒を支援する後続部隊)として出陣し、長宗我部盛親は平野(大阪市平野区)方面に進軍していた。

合戦のはじまり

約3万の高虎の軍勢は、徳川方の前線に陣を置き、本陣を守る態勢を整えていた。藤堂軍は敵を威嚇するため、3度も天地に響くような爆音を鳴らしたという。やがて、高虎のもとには、重成の軍勢が若江に着陣したことが報告された。報告を受けた高虎は、秀忠にその旨を注進すると、重成との戦いに臨んだのである。合戦がはじまると、木村軍が有利に戦いを勧め、藤堂軍は一族の良勝を戦死で失うという悲劇に見舞われた。

萱振村に軍勢を進めた良勝は、木村軍と一戦に及んだが重傷を負い、間もなく戦死した。同じ部隊の藤堂良重は木村軍に銃撃戦を仕掛け、激戦を3度にわたって繰り広げたが敗北し、多数の藤堂軍の兵が討たれたのである。

勝利で勢いを得た木村軍は、藤堂軍を決して追撃することなく、その後の戦いに備えることにした。深追いは返り討ちに遭う可能性があり、危険が予測された。そこで追撃せず、態勢を立て直したうえで、続く合戦に備えようと考えたのだろう。

勝利した木村軍には、大坂城へ撤退する案もあったが、それは退けられた。まだ家康・秀忠父子を討っておらず、最大の目的を果たしていなかったからである。

重成の最期

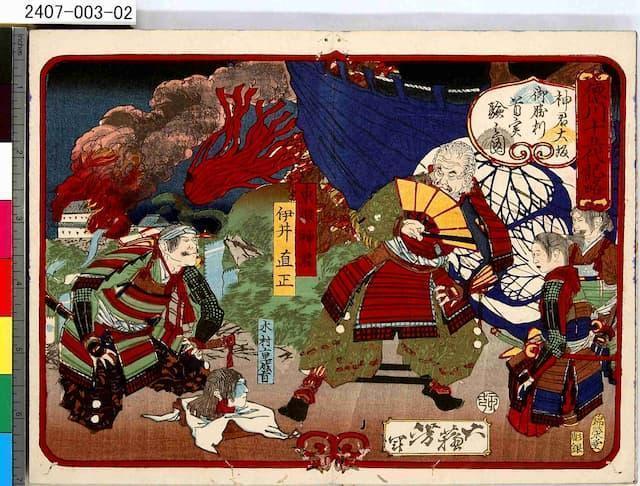

藤堂軍の敗北後、井伊直孝の率いる庵原朝昌、川手良利の軍勢が新たに戦線へ加わった。重成は井伊軍を田んぼの細い道がある玉串川の左岸におびき寄せ、鉄砲隊で銃撃しようと考えた。井伊軍は木村軍に攻撃したが、猛反撃もあり撃退された。直孝は味方のふがいなさに激怒し、自ら軍勢を率いて突撃しようとした。

一方の木村軍は早朝から休みなく戦ったので、将兵には色濃く疲労が見えた。重成の軍勢は徐々に劣勢に追い込まれ、将兵が次々と討たれる状況になった。敗色が濃厚となる中で、重成は潔く敵陣に討ち入ろうと覚悟を決めた。

こうして重成は敵陣に突撃すると、無念にも戦死したのである。井伊家の家臣・安藤重勝または庵原朝昌のいずれかが、重成の首を取ったといわれている(朝昌が重勝に首を譲ったという説もある)。重成が休んでいたところを討ち取ったという説もあり、その最期については諸説ある。

重成の首は月代を剃って整えられており、伽羅の香りが漂っていたという。家康が首実検をした際、「武将の嗜みである」と述べ、敬意を表したと伝わる。重成の首塚は宗安寺(滋賀県彦根市)にあり、墓碑は大阪府八尾市幸町の公園にある。また、大阪市北区中之島公園には、木村重成表忠碑が建立された。

豊臣方は敗北を重ねたが、まだ頼みの真田信繁が生きていたのである。その後の展開は、改めて取り上げることにしよう。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄