「徳川家定」"平凡の中でも最も下等" と嘲られた江戸幕府13代将軍!処世術と危機管理の専門家。

- 2021/04/02

子供の頃から祖父に命を狙われ、長じてからも毒殺の危険に晒される。そういう将軍がいたことをご存知ですか?江戸幕府第13代将軍・徳川家定(とくがわ いえさだ)その人です。

家定は幼少時からハンディを抱えながら自身と向き合います。身内に命を狙われながら危機管理を徹底し、ついには征夷大将軍となりました。最後は政治に命をかけて、次代の将軍へたすきを繋ぎます。

彼はどのような生涯を送り、どんな選択をして人生を送ったのでしょうか。徳川家定の生涯を見ていきましょう。

家定は幼少時からハンディを抱えながら自身と向き合います。身内に命を狙われながら危機管理を徹底し、ついには征夷大将軍となりました。最後は政治に命をかけて、次代の将軍へたすきを繋ぎます。

彼はどのような生涯を送り、どんな選択をして人生を送ったのでしょうか。徳川家定の生涯を見ていきましょう。

幼少時代

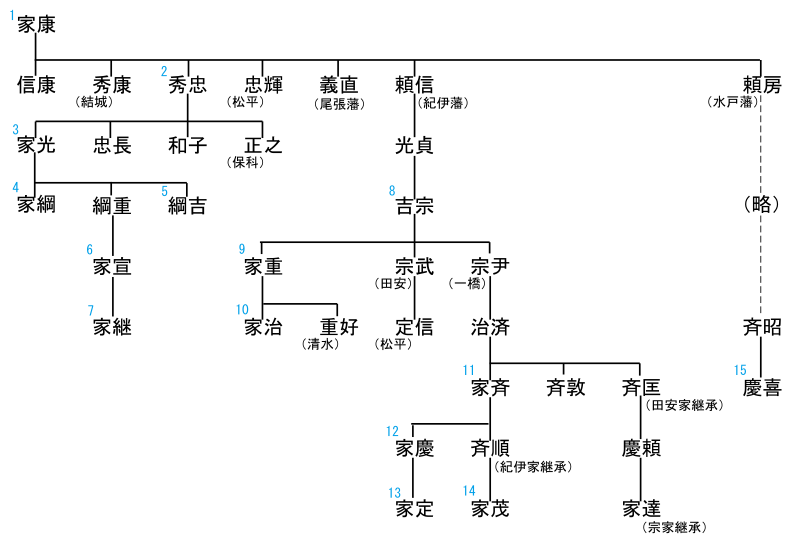

文政7年(1824)、家定は将軍継嗣・徳川家慶(のちの江戸幕府第12代将軍)の四男として江戸城で生まれました。生母は側室・本寿院です。幼名は政之助と名乗りました。家慶には十四男十三女がいましたが、ほとんどが夭折しています。20歳を越えて生存できたのは家定だけでした。その家定も生来病弱であり、引っ込み思案な性格だったと伝わります。

家定は幼少期に疱瘡を患っています。このため、目の周囲に痣(あざ)が残ったと伝わります。肖像画では描かれていませんが、家定が気にしていたことは感じ取れます。

また、家定はしばしば癇癪(かんしゃく)を起こしています。幼少から人前に出ることを極端に嫌い、乳母の歌橋(うたはし)だけに心を開いたといいます。文政11年(1828)には元服。権大納言に任官され、正二位に叙せられています。わずか5歳にして公卿(三位以上)の地位を与えられたことになります。

天保8年(1837)、父・家慶が征夷大将軍となります。しかし政治の実権は、なおも大御所である祖父・徳川家斉(とくがわ いえなり。11代将軍)が握っていました。通常であれば、このときに家定が将軍継嗣となるはずでしたが、家斉から認められてはいませんでした。

むしろ家定自身、身の危険を感じています。かつて江戸城西ノ丸にいる家斉を訪れた際、家定は毒殺を恐れて出された食事に手を付けなかったというエピソードもあるほどです。家斉の死後も、その旧臣たちは家定の排斥を画策するなど、暗殺の危険とは常に隣り合わせでした。

あわせて読みたい

危機管理に優れていた将軍継嗣

天保12年(1841)、家斉が死去したことに伴い、家定は正式に将軍継嗣となります。父の家慶は家斉の死去によってようやく実権を掌握。家斉派を粛清し、家定の身の安全を確保しています。ただ、家慶は家定の器量を心配していました。一橋家の徳川慶喜を将軍の後継者に考えたほどです。しかしこれには老中の阿部正弘らが反対し、結局は家定が将軍継嗣になったという経緯があります。

一橋慶喜を将軍に推していた松平慶永(春嶽)は、家定を酷評していました。「凡庸の中でも最も下等」としたほどです。しかし一方で、幕臣の朝比奈昌弘は「凡庸だ暗愚だという評価は、越前や薩摩と比較するからであり、300諸侯の中には家定公より劣る大名も多くいたはず」と明治になってから言い残しています。

家定は、決して凡庸な人物ではありませんでした。むしろ自身の安全に対して非常に高い危機意識を持った人物でした。

その一例が、家定が趣味としていた菓子作りです。自らカステラや饅頭を作り、たびたび家臣たちに振る舞うなどしています。この家定の様子について、松平慶永は「イモ公方」と揶揄しています。

しかし、この家定の行動は、毒殺を警戒した行動でした。自身で調理を担当したのは、強い猜疑心を持っていたためと考えられます。このことから危機管理に非常に熱心であった人物であることがうかがえます。むしろ家定は、将軍としても為政者としても、非常に卓越した意識を持っていたと言えるでしょう。

あわせて読みたい

将軍として対外関係を築く

江戸城でハリスを毅然とした態度で引見

嘉永6年(1853)、浦賀沖にペリー率いる艦隊が来航。日本に開国を要求します。それからほどなくして、家慶が病で亡くなり、家定は第13代将軍となりました。翌年には、ペリーが再び艦隊を引き連れて来航。幕府は日米和親条約に調印してしまいます。この国難とも言える時期に家定は対処できませんでした。この頃、家定の健康状態も著しく悪化し、日常生活もままならずに廃人同様の状態にまでなっていたようです。

幕府政治は老中首座・阿部正弘によって主導されましたが、阿部は安政4年(1857)に死去。その後は堀田正睦(ほった まさよし)が幕政を主導します。同年、米国総領事・タウンゼント・ハリスが江戸城に登城。家定はこの席でハリスを引見しています。

ハリスの日記によれば、家定は引見の際に言葉を発する前に頭を後方に反らした姿勢で足を踏み鳴らしていた、と家定のこのときの様子が記されています。これらの症状から、家定は脳性麻痺の障害を患っていたという説があります。癇を起こすのはアテトーゼ型の典型症状だという向きもあります。

しかし家定は、ハリスに対して将軍らしく堂々とした態度で接しています。

「遥か遠方より使節を持って書簡の届け来ること、ならびにその厚情、深く感じ入り満足至極である。両国の親しき交わりは幾久しく続くであろう。合衆国プレジデントにしかと伝えるべし」

と、家定は申し述べました。

また、『安政紀事』では家定のことを

「疾ありて政をきくことあたはず、ただ廷中わずかに儀容を失はざるのみなり」

と伝えています。一見、酷評のように見える内容ですが、家定は政治の場において命をかけて臨んでいた姿がうかがえます。

家定の結婚

安政3年(1856)、家定は薩摩藩から正室に敬子(篤姫。のち天璋院。島津斉彬の養女)を迎えます。これは一橋派による政略結婚であると言われます。島津斉彬は一橋であったため、慶喜を後継者とすべく敬子を送り込んだとされる説です。しかし事実は少し違います。天璋院の輿入れを望んだのは、家定自身のようです。家定は長命で子沢山だった祖父・家斉(御台所は島津重豪の娘)にあやかって、薩摩出身の夫人を望んだと伝わります。輿入れの申し入れも、家定が将軍となる以前に行われています。輿入れと継嗣問題には、直接的な関係がないようです。

家定は敬子以前にも任子(天親院有君。鷹司政煕の娘)や秀子(澄心院寿明君。一条忠良の娘)を正室に迎えたこと(二人とも早世)があります。このほか、お志賀の方ら三人の側室がいましたが、いずれの間にも子供は生まれていません。

後の為に政治的影響力を行使

一橋派を処分する

家定自身、病弱であったため、後継者を巡る争いが巻き起こっていきました。幕府内部では、南紀派と一橋派がそれぞれの候補を擁して政争を展開します。幕府大老・井伊直弼らは紀州藩主・徳川慶福(家茂)を推薦。対して水戸藩主・徳川斉昭や薩摩藩の島津斉彬らは一橋家の徳川慶喜を担ぎ上げます。南紀派と一橋派の争いは、大奥や譜代大名、さらには開国派と攘夷派の対立も加わって複雑化。幕府の権威を大いに弱体化させていきます。

このとき、家定は将軍然とした行動に出ています。安政5年(1858)6月25日、家定は諸大名を江戸城に招集。慶福を後の将軍にするという自らの意思を伝えます。7月5日には一橋派の処分を発表。これが最初で最後の将軍らしい家定の姿でした。

家定は慶喜とは不仲であったと伝わります。側小姓・朝比奈閑水によると、慶喜の美形に嫉妬した、という証言を残しています。ただ、家定は、自身や後継の将軍職を巡り、そもそも慶喜とは対立する立場にありました。良い関係を築くこと自体が難しかったのでしょう。

さらには慶永をはじめとした一橋派への反発もありました。一橋派の言い分自体は、家定を「暗愚、愚妹、病弱」扱いするに等しいものだったといいます。家定自身は世子誕生の見込みもあると認識し、一橋派を憎悪していたようです。

家定の最期

家定は処分発表の翌6日に重態となり、漢方医だけでなく、蘭方医の診察も受けています。これは井伊直弼と家定の実母・本寿院が決めたことでした。結果、漢方医の遠田澄庵らと蘭方医の伊東玄朴らが江戸城へ登城して家定を診察。遠田と伊東らはのちに幕府奥医師に採用されています。なお、これ以降、幕府においても西洋医学が導入されていきました。同日、家定は病によって世を去りました。戒名は温恭院殿贈正一位大相国公。墓は上野の寛永寺にあります。享年三十五。家定の死因は病死で、持病の脚気が悪化したとも、コレラに感染したためとも伝わります。

家定の死後、一橋派の諸大名処分の翌日に亡くなったことから、かねてから家定の診察に当たっていた奥医師・岡櫟仙院が一橋派の意向を受けて毒殺したという噂が流布されました。実際、岡は奥医師を解任の上で隠居謹慎となり、息子まで連座の上で家禄も削られています。

家定の死後、その将軍継嗣となった紀州藩の慶福改め家茂が将軍職を継承。江戸幕府第14代将軍となって政局に当たっていくことになるのです。

【主な参考文献】

- 久住真也 『幕末の将軍』講談社 2009年

- 篠田達明 『徳川将軍家十五代のカルテ』 新潮社 2005年

- 芳即正「島津斉彬の証言に聞く」『日本歴史』551号 1994年

この記事を書いた人

歴史ライター。大学・大学院で歴史学を学ぶ。学芸員として実地調査の経験もある。 日本刀と城郭、世界の歴史ついて著書や商業誌で執筆経験あり。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄