日本の魚市場のルーツは日本橋だった…日本橋魚河岸の祖・森孫右衛門と徳川家康の知られざる絆の物語

- 2025/07/10

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

魚市場といえば、2018年に営業を終了した東京の築地市場が有名ですが、実は日本初の魚市場は江戸時代で、日本橋の魚河岸が始まりとされています。300年以上、江戸の台所として幕府や庶民の食を満たしてきた日本橋魚市場の創始者は、江戸から遠く離れた摂津国(現大阪府)の漁師・森孫右衛門(もり まごえもん)という人物でした。

今でいうウィンウィンの関係だったとも思える森孫右衛門と徳川家康。二人の関係性と日本橋魚市場の成り立ちをみていきましょう。

今でいうウィンウィンの関係だったとも思える森孫右衛門と徳川家康。二人の関係性と日本橋魚市場の成り立ちをみていきましょう。

日本橋魚市場と森孫右衛門

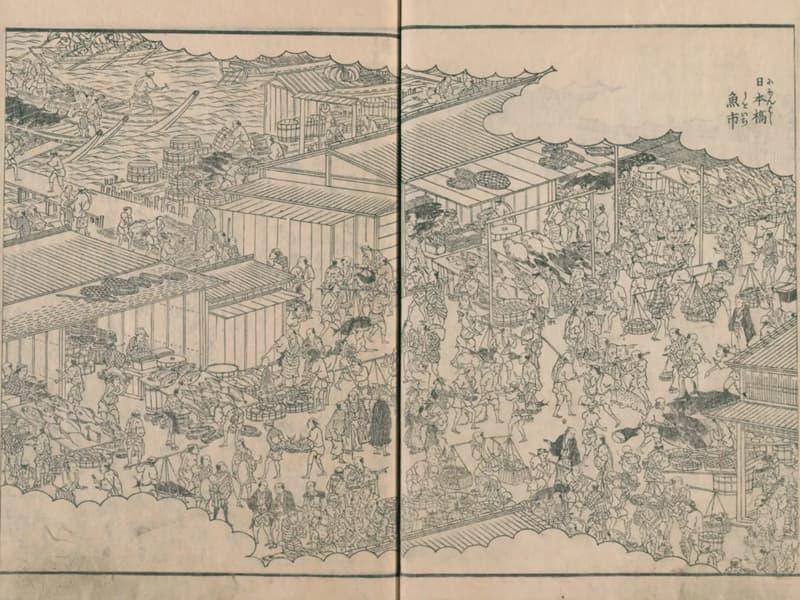

日本橋魚市場は日本橋の北詰にあり、徳川家康の江戸開府(1603年)に合わせて開場されました。その賑わいは「日に百両」と言われるほど取引量が莫大だったようです。将軍家康の食膳に毎日献上するために、おいしい魚が欲しいという流れでしたが、なんと、家康はわざわざ遠い摂州(現大阪府)佃村から漁師を呼び寄せていました。佃島の漁師らは、鯛をはじめとして、35種の魚介類を江戸城内の膳所へ献上しており、その帰り道には余った魚を日本橋北詰の本小田原町で販売することも幕府から認められていたのです。

なぜ遠方の漁師がこのような特権を与えられていたのでしょうか?

それは日本橋魚市場の祖とされる森孫右衛門と将軍家康との関係があったからに他なりません。森孫右衛門はもともと摂津国佃村の漁師でしたが、徳川家康との縁があり、漁師ならではの働きで大きな軍功のあった人です。江戸開府を機に家康に呼ばれ、江戸城において必要とされる魚類の調達にあたりました。その後、日本橋魚市場の開設と佃島の造成という大きな事業を行った人物であります。(ただし、諸説からすると孫右衛門という名前が息子にも継がれ、二代での働きと考えられる場合もあり)

次に日本橋魚市場が成立するまでの過程をみてみましょう。

徳川家康と森孫右衛門の関係は?

本能寺の変が孫右衛門の転機?

天正10年(1582)、京都で本能寺の変が起きた時、徳川家康は摂津の堺を遊覧していました。家康は事態を把握すると、本拠地・三河国へ帰還することを目指します(伊賀越え)。その際、神崎川(大阪府淀川水系)を渡る船がなかったため、家臣の安藤対馬守が佃村の孫右衛門に命じ、すぐさま漁船が用意されたそうです。この時、家康は孫右衛門の家へ一時立ち寄りました。孫右衛門宅にあった「天拝の開運石」を目にした家康は次のように賛美したようです。

家康:「この神石を拝することができたのは開運の吉祥である」

また、孫右衛門はもともと苗字が「森」ではなく、「見一」孫右衛門でした。しかし孫右衛門宅の庭の三本の松を見た家康が言ったそうです。

家康:「木を三つ合わせると森である。これからは森孫右衛門と名乗るがよい」

ここで孫右衛門の機運が変わったのでしょう。その後、孫右衛門は、家康上洛のたびに伏見城の御肴御用を務めています。食通の家康の口に合う特上の魚介を用意するセンスと自信があったのかもしれません。

家康に江戸に呼ばれた孫右衛門一族

江戸に呼ばれた孫右衛門一族が全て移住するまでには29年もかかったそうです。これを三期に分けてみます。第一期は天正18年(1590)で、秀吉の命により家康が江戸に入った年です。この年に孫右衛門一族が初めて江戸に出て、白魚漁業の試験操業が開始されたと考えられます。家康は白魚が好物であったため、三河の白魚を届けてもいました。

第二期は慶長6年(1601)です。孫右衛門一族7人で江戸に住み始めます。終の住処は江戸だと決めたのでしょう。

そして第三期は慶長17年(1611)からで、摂津佃から34人(内1人は神職)が江戸に来たようです。

大坂の陣

孫右衛門は魚の納入だけが上手いわけではありません。のちには軍事でも裏方として重要な役目を果たします。例えば、家康の家臣が隠密に中国・四国・九州に往来する際には、命を受けた孫右衛門が漁船を使ってこっそり通行させていたとか。確かに武器を持って戦うだけが戦ではありませんね。戦略に必要なのは、やはり土地勘、そして海や山河、天候を把握してる人間がいてこそ成り立つのです。家康は力強い裏方を得たといえます。

慶長20~21年(1614~15)の大坂の陣では、孫右衛門一族の知と足が大きな役割を果たしました。水運の開けている大坂において漁師の目は確かであり、周囲の状況を報告できたからです。

軍船を漁船に仕立て「お魚ご用」として毎日、家康の本陣である茶臼山陣所へ注進していました。これにより攻撃開始までの準備、あるいは攻撃の日取りなど、決定的な方策を立てることができたのです。

大坂の陣という戦国時代の終焉を告げる戦いにおいて、孫右衛門一族の存在が勝敗を大きく左右したといっても過言ではなさそうです。家康と孫右衛門の信頼関係がうかがえますね。

日本橋魚市場の始まりと佃島の造成

先に述べた通り、慶長6年(1601)に孫右衛門が一族7人を連れて江戸へ出ます。江戸では「お魚ご用」を務めるように幕府から命じられ、お膳用の白魚(家康の好物)を漁獲。その結果、江戸城の膳所へ魚介を献上したあと、日本橋北爪の本小田原町で販売することを許されました。これが日本橋魚河岸の始まりとされています。

さらには慶長17年(1611)から、摂津佃の漁師たちも江戸に移り住んで家康のために白魚を献上。その見返りとして、江戸近辺の漁を好きなだけすることができたのです。

このように孫右衛門の漁師や売買をまとめる統制力が認められ、魚市場の仕組みはどんどん作り上げられていきました。寛永21年(1644)に完成した佃島は、佃村から移り住んだ漁師たちが、隅田川河口の干潟を10年以上かけて埋め立てて作った島です。孫右衛門たちの故郷である佃村から名前がつけられました。

保存食である「佃煮」の発祥もここであるそうです。売れ残った雑魚を使ったそうで、当時は庶民だけではなく参勤交代に行く武士にも重宝がられたそうです。

おわりに

江戸幕府が開かれた後、当然のことながら人口増加が激しく、人々の食糧が充分にいきわたらなくなった社会事情もありました。江戸の海にはたくさんの魚介類がいるはずなのに、それを漁獲できる漁師がいなかったという現状から、家康は漁業のレベルの高い大阪摂津の漁師たちに任せてみようとしたのでしょう。江戸の台所を造るために、幕府は今でいう人材スカウトをした形になります。大きな市場を統括に適した人間を置いた家康の目は確かだったのだと思います。

孫右衛門の供養塔は築地本願寺にあり、日本橋魚市場の祖として今でも崇められています。

【主な参考文献】

- 岡本信男、木戸憲成『日本橋魚市場の歴史』(水産社、1985年)

- 豊海おさかなミュージアム公式HP

- ザ・豊洲市場公式HP

コメント欄