【定年後】それからの板垣退助…政界引退後も社会改良運動に尽くす

- 2025/05/09

「板垣死すとも自由は死せず」

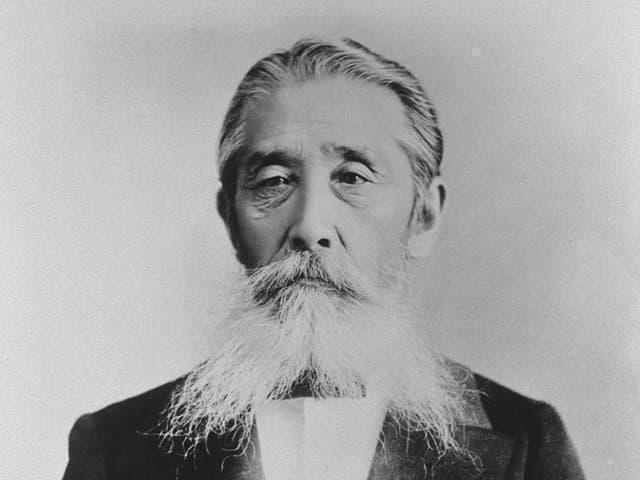

この言葉を残した自由民権運動の闘士として知られる板垣退助(いたがき たいすけ、1837~1919年)。しかし彼は次第に政治の世界に嫌気が差し、遠ざかって行きます。

この言葉を残した自由民権運動の闘士として知られる板垣退助(いたがき たいすけ、1837~1919年)。しかし彼は次第に政治の世界に嫌気が差し、遠ざかって行きます。

政界から引退するも社会改良運動

何度か政権入りと下野を繰り返した板垣ですが、党利党略に囚われて争いを繰り返す議員たち、その金権体質、議席を失うかもしれない事にむやみに解散を恐れる代議士らにほとほと嫌気が差します。そして明治32年(1899)、板垣はついに政界からの引退を発表しました。天保8年(1837)の生まれですから62歳の時です。民権運動を共に戦った河野広中などが、「大隈重信と手を組んで新党を立ち上げてはどうか?」と勧めますが、板垣の意志は固いものでした。

しかし、板垣は世間からドロップアウトしたのではありません。それどころか庶民の暮らしを楽にし、世の中を良くしていく社会改良運動には生涯情熱を持ち続けます。政界引退の翌明治33年(1900)には、早くも西郷隆盛の弟・従道を会長に迎えて “中央風俗改良会” を立ち上げ、自身は副会長に収まりました。

社会改良運動とは、家庭の改良・自治体の改良・公娼の廃止・小作人や労働者問題の改善など、社会のさまざまな問題を解決し、日本全体を暮らしやすくして行こうとの運動です。

日本は裸にフロックコート

板垣に言わせると、日本は板垣:「我が国は裸にフロックコートを着込んだようなものだ」

だそうです。

欧米各国の圧力で開国し、懸命に背伸びをして外見ばかりを整えるが、肝心の国民生活は置いてきぼりにされている。これからは国の内部を充実させねばならない、そのためにはまず暮らしの基本である家庭の改良が必要だ。

これが板垣の言い分です。しかし日本は「家父長制」という封建社会の悪しき習俗が残っており、板垣は次のように説きます。

板垣:「家族はずっと家長に絶対服従を強いられてきた、まるで専制君主と人民の関係ではないか。すでに我が国には立憲制と言う民主的な制度が確立されているはずだ、この仕組みを家庭にも取り入れいたずらに家長に権力を集中せず、他の家庭構成員も尊重すべきである」

そして改革の第二段階として自治体にもモノ申します。

板垣:「自治体は老年組・中年組・青年組の3つの組織で構成し、村に問題が起きた時は同年集団でこれを解決し、自治体は常に基金を蓄え、貧者や困窮者を救済すべき」

と。

日露戦争(1904~1905)が始まると、傷ついたり亡くなったりする兵士が出てきます。板垣は兵士の遺族や障碍者となった兵士たちを支える運動も積極的に展開。このような社会改良の運動を広めようと全国を講演して回りました。

米麦官営論

板垣は日本人の主食である米や麦が投機の対象となり、価格が大きく変動するのを防ぎたいと思いました。それには国家が米麦の値段を管理して国民に安価で提供し、基本食料が欠乏する心配を取り除くべきと論じます。板垣:

「人民の生活の基礎を安固にし、之を保護するは国家当然の義務」

「国家に要求するは当然の権利に属する」

「人民の生活の基礎を安固にし、之を保護するは国家当然の義務」

「国家に要求するは当然の権利に属する」

政府による食糧管理は大正10年(1921)施行の『米穀法』が最初で、それまでは基本食料であっても出来不出来で値段が上下するのは当たり前との考えでした。板垣はこの時代に基本食料は政府管理により、安定供給されるべきと論じています。

労働者のストライキについては「労働者の正当防衛」と認めていますが、暴力を伴う抗議活動は否定します。また、列車の運行を止めるやり方は「電車の運行は公的事業であって市民のために設けられたもの」であるから、それを人質にして自分たちの要求を通そうとするのは良くないと批判しています。

社会主義や共産主義に対しても、社会主義は無競争社会を作り、個人の才能や特技を発揮するのを妨げるもので、勤勉な人が報われないと断じます。個人間や集団での競争こそが人間を進歩・向上させる、との信念を持っていました。

平等こそが国民の幸せに不可欠

明治40年(1907)、板垣はかねて考えていたことを実行に移します。850人の華族に対し、「そろそろ本当の四民平等にしませんか?」との意見書を送ったのです。つまり “華族” の称号を無くし、爵位の世襲を廃止しようとの趣旨です。政府や世間、何より受け取った本人が大いに驚き、書面で返答してくれたのはわずか37人、賛同者は12人でした。少数とはいえ、賛同者がいたのですね。

かつて伊藤博文が中心となって制定されたのが「華族令」(1884)です。これは元大名や公卿・維新の功労者の家柄の者に対し、公候伯子男の爵位を与え、特権的な地位に置くもので、国会を開くにあたり、華族を貴族院議員としました。国会が議事運営で揉めた時に、貴族院議員は国の側に立つのを期待されました。

板垣は皇室を除いては国民の間に階級を設けるべきではないとして、特に子孫に世襲されることを疑問視します。「馬鹿でも公爵様なのか?」ってわけですね。板垣は刑罰が子孫に及ばないのと同じく、爵位も子孫に恩恵をもたらすべきではないとして「一代華族論」を主張しました。

明治20年(1887)、板垣自身も維新の功労者として爵位を授けられようとしたとき、これを断っています。しかし「明治天皇の聖慮だ」と諭されて、最終的には伯爵の爵位を受けました。

板垣は土佐藩300石の上士の家の嫡男として生まれたので、それなりの家屋敷や財産も相続しています。しかし自由民権運動から始まり、政治活動や社会改良運動に、自分の所有する財産・賜金・寄付金等すべてをつぎ込みます。家も売り払い、同じ土佐藩出身の実業家・竹内綱から貰った屋敷に住みますが、部屋数20以上の邸宅の保全に手が回らず、すべての部屋が雨漏りしていたほどです。

一方で趣味も持っており、特に競馬と相撲を楽しみました。大正8年(1919)、板垣は82歳で亡くなりますが、子息・鉾太郎は父の遺志を継ぎ、爵位を受け取りませんでした。

おわりに

「板垣死すとも自由は死せず」板垣の代名詞のようなセリフですが、これは明治15年(1882)4月、岐阜の自由党懇親会で暴漢に襲われて短刀で刺されたときに発した言葉とされます。ただ、実際には「吾死するとも自由は死せん」と言ったのが、「板垣死すとも…」の印象的な言葉に置き換えられて世間に伝わったようです。

【主な参考文献】

- 河合敦『幕末・明治偉人たちの「定年後」』(WAVE出版、2018年)

- 筒井清忠『明治史講義人物篇』(筑摩書房、2018年)

- 古川薫『板垣退助』(小峰書店、2003年)

この記事を書いた人

Webライターの端っこに連なる者です。最初に興味を持ったのは書く事で、その対象が歴史でした。自然現象や動植物にも心惹かれますが、何と言っても人間の営みが一番興味深く思われます。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄