「曼荼羅」は仏教だけじゃない?伊勢神宮や庶民を魅了した奥深い世界

- 2025/11/11

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

インドから中国大陸、そして日本へ伝わってきた曼荼羅は、我が国で独自の進化を遂げました。今や日本文化と呼んでも差し支えないでしょう。そんな奥深い曼荼羅の世界について、できるだけ分かりやすくご紹介します。

そもそも曼荼羅って、いったい何?

「曼荼羅」は、サンスクリット語の「MANDALA」に漢字を当てはめたもので、「悟りを持つもの」あるいは「悟りが成就した場所」と解釈されています。もともとインドでは、仏教儀式の際に神が鎮座する円形の壇をマンダラと呼んでいました。日本では布や紙に描くのが一般的ですが、初期のマンダラは、儀式が終われば壊してしまう、地面や砂の上に描かれるものでした。

そんな曼荼羅には、どのような意味があるのでしょうか。実物や写真を見ると分かる通り、曼荼羅にはたくさんの仏(如来や菩薩など)が、円や正方形を基本とした図形の中に整然と配置されています。

これらは、仏の悟りの世界を表現するとともに、仏が持つ力や智慧、慈悲などを示すものです。仏がどんなふうに人々を救おうとしているのか、一目で理解できるようになっています。

平面で描かれていますが、仏教世界の変化や展開、時間の要素も含まれているため、かなり立体的な構造を持っています。修行者や信者は、曼荼羅を見ながら瞑想し、悟りの世界を追体験し、仏のパワーを自分のものにしていたのでしょう。

曼荼羅は、仏教の中でも特に真言密教で考えられる世界観を表す仏画となります。中でも「胎蔵曼荼羅」と「金剛界曼荼羅」が基本として重視されてきました。

この二つを総称して「両部曼荼羅」といい、多くの密教寺院では、本堂の東西に二つの曼荼羅が掛けられています。

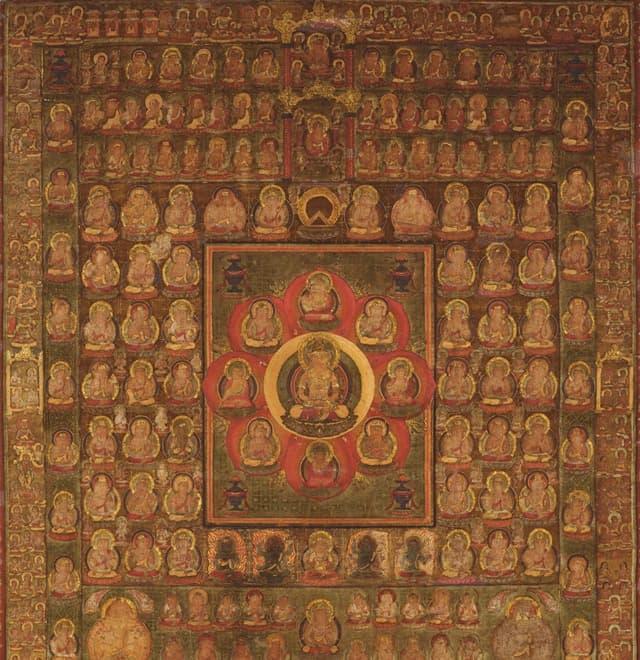

大日如来の慈悲の世界「胎蔵曼荼羅」

両部曼荼羅のうち、いち早く成立したのが胎蔵曼荼羅です。「胎蔵」とは、つまり女性の子宮のこと。胎児が母親の胎内で守られるように、大日如来の慈悲が世界の隅々まで行き渡る様子を表現しています。あるいは、仏を信仰する人々が、大日如来に守られて悟りへ至る過程を示す、という説もあります。

大日如来は密教における最高の存在です。そのため、胎蔵曼荼羅の中央には、蓮華に座った大日如来が描かれ、8体の仏や菩薩が囲むように鎮座しています。これを「中台八葉院」と呼びます。

さらに409体に及ぶ仏や菩薩、明王などが外部に展開し、大日如来の智慧が姿を変えながら、四方八方へ放射していく様子が表現されています。あたかもグラスタワーに注がれたシャンパンが、どんどん下へ広がり流れるイメージと似ているかもしれません。

大日如来の智慧が世界をあまねく照らし、たくさんの仏が慈悲や福徳を形作っていく。そう考えると、何ともありがたい世界観ですよね。

救済と悟りの智慧を表す「金剛界曼荼羅」

一方、金剛界曼荼羅は「金剛頂経」という経典に基づいて描かれます。「金剛」とは、すなわちダイヤモンドのこと。大日如来の智慧は世界中の何よりも固く、決して揺らがないことを示します。仏の世界観を表す胎蔵曼荼羅と比べ、金剛界曼荼羅はより精神性が強く、抽象的な構図となっています。

まず、金剛界曼荼羅は「成身会」や「三昧耶会」など、9つの部分から構成されていて、それぞれが独立した曼荼羅として成り立っています。

胎蔵曼荼羅のように中央から四方へ広がるのではなく、曼荼羅から曼荼羅へと変化の動きがあるのが特徴です。いわば9つの場面から成る紙芝居を、一枚の紙で貼り合わせたようなもの…。そんなふうに表現できますね。

では、9つの曼荼羅はどのように展開するのでしょうか。

まずは中央に配置された成身会から始まり、そこから時計回りに螺旋を描いていくのが、正しい見方となります。これは、仏が人々の救済に向かう動きを示しており、「向下門」と呼ばれています。ちなみに逆ルートをたどると、人々が悟りを得る過程となるため、「向上門」と呼ぶそうです。

それぞれの曼荼羅を細かく見ると、仏は輪の中に描かれ、智徳円満を示しています。これは「月輪」と呼ばれますが、悟りを求める心を月に見立て、自分と仏を重ね合わせる意味を持ちます。つまり、9つの曼荼羅を巡りつつ瞑想することで、大日如来との一体化を図る意味があったのでしょう。

ちなみに、同じ密教でも天台宗の場合は9つの曼荼羅に分かれておらず、中心の成身会のみを表し、十六尊と四天王を合わせて81の仏で構成されます。これを「八十一尊曼荼羅」と呼びます。

浄土宗が布教のツールとして用いた曼荼羅とは?

平安時代から中世にかけて、世間では「末法思想」が広まりました。これは、仏法の衰退と社会の荒廃への危機意識です。人々はこの世の終わりが到来しないよう、熱心に仏教を信仰するようになりました。もともと曼荼羅は、難しい経典を読むのではなく、見ただけで教義がわかる仏画です。文字が読めない庶民でも教えを理解できたことでしょう。やがて曼荼羅に描かれる大日如来を信仰することで、密教は社会へ広まるきっかけとなりました。

そして、鎌倉時代になると、臨済宗や曹洞宗などの新興仏教が盛んになります。浄土宗(浄土真宗を含む)も庶民の間で広がり、爆発的に信者を増やしていきました。

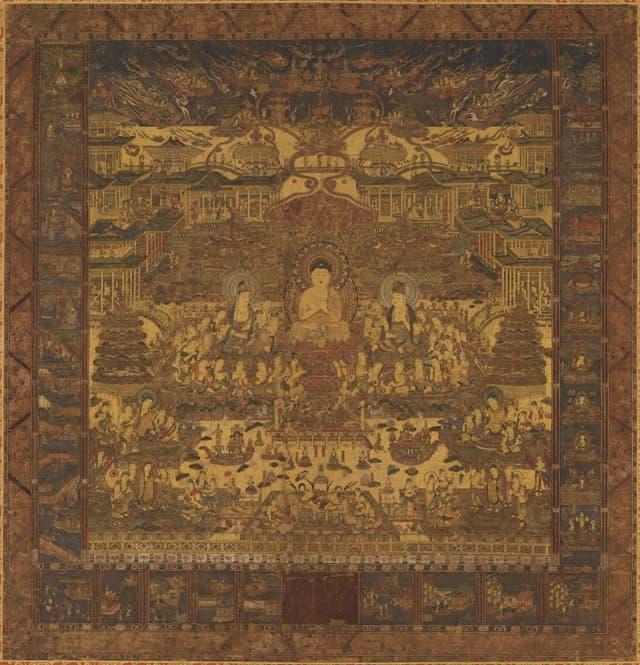

なぜ浄土宗が台頭できたのか?その裏には、布教のツールとして曼荼羅を最大限に活用したという背景があります。密教の専売特許であるはずの曼荼羅を、なぜ顕教の浄土宗が利用できたのでしょうか。実は、彼らが使ったのは正式なものではなく、「浄土曼荼羅図」と呼ばれる仏画です。これを制作することで、布教に役立てたのです。

さらに、鎌倉時代中期、浄土宗西山派の証空が、當麻寺にあった浄土曼荼羅図を写し取りました。これが全国へ広まったことで、浄土宗は広い支持を受けることになります。

浄土曼荼羅図の構図は、密教のものとは一線を画しています。中央には大日如来ではなく、本尊の阿弥陀如来が描かれました。また、密教の幾何学的な構図とは異なり、極楽浄土そのものが表現されています。

曼荼羅の中では、たくさんの仏が静かに鎮座し、壮麗な建物が立ち並び、艶やかな花々が咲き誇る様子が描かれます。まるで見る者を極楽浄土の世界へ誘うかのようですね。

誰もが「念仏さえ唱えれば、死後はこんな美しい世界へ行けるのか」と思うに違いありません。おそらく浄土宗は、難しい教義を口で伝えるよりも、視覚で分かりやすく訴えたのでしょう。

こうして曼荼羅は最強の布教ツールとなりました。浄土宗が全国へ広まったのは、実は単純な理由だったのです。

実は伊勢神宮にも曼荼羅が存在した!?

平成21年(2009)の東京国立博物館で開かれた「伊勢神宮と神々の美術展」で、「伊勢神宮参詣曼荼羅」という絵画が出展されました。本来、曼荼羅は仏画ですから、なぜ伊勢神宮にまつわる曼荼羅が存在するのか、不思議に思うかもしれません。実は、明治時代の廃仏毀釈以前には、神社の中に寺院があるのは当たり前でした。これを「神宮寺」と呼び、神仏習合の一環として崇拝されてきたのです。

神道における八百万の神々は、仏の化身であるという考え方です。例えば、天照大神が大日如来だったり、阿弥陀如来が熊野権現の化身だと定義付けられました。そのため、明治以前の神社は仏教色が強く、独自の曼荼羅を持つ例も少なくありません。

春日大社には「春日曼荼羅」があり、中には仏と神が一緒に描かれているものも存在します。また、比叡山延暦寺の鎮守社である日吉大社には「山王曼荼羅」があり、日吉大社にまつわる神々が描かれています。

もちろん伊勢神宮も例外ではありません。かつては外宮を中心に多くの神宮寺が存在し、信仰の多様性に対応していました。だから伊勢神宮に曼荼羅があったとしても、まったく不思議ではないのです。

伊勢神宮参詣曼荼羅は、かなり風変わりな曼荼羅となっています。

まず、右半分に外宮、左半分に内宮が配置されています。内宮のそばには五十鈴川が流れ、宇治橋まで架かっています。あえて表現するなら、観光スポットで目にする観光マップのような感じでしょうか。

さらに面白いのは、境内の建物だけでなく、参拝する人々の動きまで描いている点です。宇治橋の上から投げられる銭を拾おうとする人々、境内の出店で食べ物を買う人物の姿など、実に生き生きと描写されていますね。

もちろん神宮寺も描き込まれています。外宮と内宮の周辺には、世義寺や金剛證寺などが配置されており、参詣者は外宮・内宮へ参拝したあと、これらの寺院へ詣でたのでしょう。

ちなみに金剛證寺は朝熊山の山腹にあることから、「伊勢へ参らば朝熊を駆けよ。朝熊駆けねば片参り」と謳われたほど。当時から、伊勢神宮参拝と神宮寺参詣はセットだったと考えられます。

こうした曼荼羅が描かれた背景には、人々の旺盛な信仰欲があったに違いありません。もちろん、曼荼羅は参詣誘致のための観光ツールとして、あるいはガイドブックとして活用されたのでしょう。

おわりに

曼荼羅とは本来、空海や最澄らが日本へ持ち込み、悟りの世界をわかりやすく視覚化したものです。しかし時代が経つにつれ、様々な目的や用途で使われるようになり、日本独自の進化を遂げていきました。信仰のシンボルとして、あるいは布教のためのツールとして、さらには観光誘致のためのガイドブックとして、曼荼羅は多くの人々から重宝されたのです。

【参考文献】

- 小峰弥彦、小山典勇ほか『曼荼羅図典』(大法輪閣、1993年)

- 渋谷申博『面白いほどよくわかる密教』(日本文芸社、2009年)

- 松原智美『曼荼羅の世界とデザイン』(グラフ社、2008年)

- 島田裕巳『神も仏も大好きな日本人』(筑摩書房、2011年)

コメント欄