”地獄に仏” の正体とは? 国民的ヒーロー「お地蔵さま」のルーツを解説

- 2025/10/16

本稿では、多くの人々に慕われる地蔵菩薩のルーツ、そして子供を亡くした親たちの心の支えとなった「地蔵講」がどのように成立したのかを掘り下げていきます。

地蔵尊は衆生を導くオールラウンダーな仏様

地蔵菩薩は、釈迦が入滅してから、次の仏である弥勒菩薩が悟りを開いて現れるまでの「無仏時代」において、地上の衆生を正しく導くという重要な使命を担う菩薩の一尊です。サンスクリット語では「クシティガルバ」といい、「大地」「胎内」「子宮」を意味することから、古くは子授けや子守りの仏として崇められていました。その起源は、バラモン教の豊穣の地母神、プリティヴィーにあるとされています。この無仏時代、地蔵菩薩は地獄道から天道に至る六道を巡り、迷い苦しむ衆生一人ひとりの救済を託されました。余談ですが、この六道への分岐点は「六道の辻」と呼ばれ、地蔵菩薩は全ての道で衆生を教化するという「六道能化」の誓願を立てています。

大乗仏教の経典『地蔵菩薩本願経』には、地蔵菩薩がもたらす功徳として、「二十八種利益」と「七種利益」が説かれています。例えば、二十八種利益には善行が報われる「善果日増」や「衣食豊足」、災難を免れる「無盗賊厄」などがあり、七種利益には「悪業消滅」や過去世を見通す「宿命皆通」などがあります。人々の願いに対し、向かうところ死角なし、まさにオールラウンダーな仏様といえるでしょう。

地蔵信仰が日本に伝わったのは8世紀頃。奈良時代の『十輪経』には、地蔵菩薩が「衆生の救済を釈迦に委ねられた者」として説かれています。平安時代中期になると、没落貴族の間で「極楽往生が叶わない者は必ず地獄に堕ちる」という六道思想が広まり、彼らが地蔵菩薩を篤く信仰しました。藤原氏の専横により追放された貴族の子弟たちは、後に「聖(ひじり)」と呼ばれる仏僧となり、熱心に教えを広めたことで、一般の民衆にも地蔵菩薩に救いを求める流れが生まれます。

有名な諺「地獄に仏」の「仏」こそ、この地蔵菩薩に他なりません。人々の苦しみを自ら引き受ける「代受苦(だいじゅく)」こそ、六道を行脚する地蔵菩薩の根本の願いなのです。

賽の河原で子供たちを包み込む慈悲

地蔵菩薩は、特に子供に対して深い慈悲の心を向け、賽の河原で獄卒に虐げられる幼子を優しく見守りました。賽の河原とは、親より先に亡くなった子供たちが死後に行くとされる場所です。親不孝の罪を償うため、永遠に石を積み続けるのですが、完成間近になると鬼が来てそれを蹴り壊してしまうため、子供たちはいつまでも苦しみから解放されません。そこに現れた地蔵菩薩は、子供たちを鬼から庇い、お経を語り聞かせて成仏を促します。そして「私を冥途の親だと思って頼りなさい」と抱きしめるのだそうです。

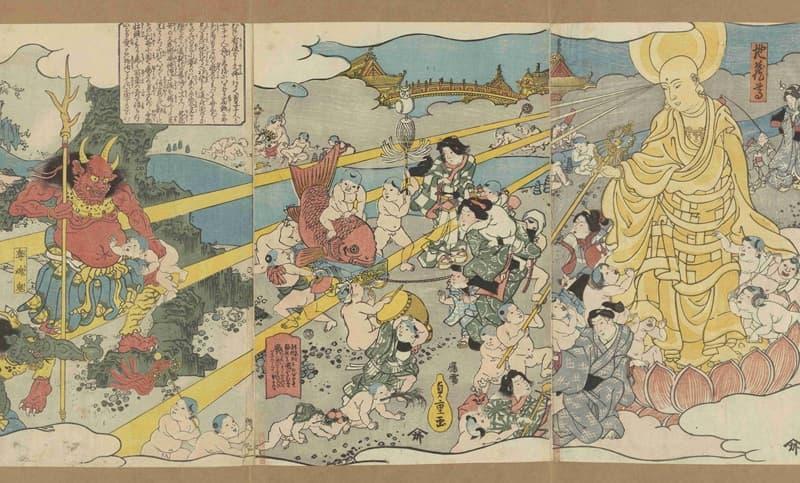

歌川国輝の錦絵『賽の河原 地蔵尊』を見ると、その情景が鮮やかに伝わってきます。左には怒りの表情の赤鬼、右には神々しい後光を背負った地蔵尊が配され、その間で子供たちが逃げ惑う構図。善悪が対峙し、躍動感あふれる色彩で描かれています。

日本には青森県の恐山や長野県の御嶽山など、賽の河原と名付けられた場所が点在し、そこには今も亡き子の成仏を祈る親の思いが込められた無数の石塔や風車が手向けられています。

中世に広まった御詠歌『西院河原地蔵和讃』には、地蔵菩薩の慈愛が歌われています。

「汝等命短かくて 冥土の旅に来たるなり 娑婆と冥土は程遠し 我を冥土の父母と 思うて明け暮れ頼めよと 幼きものを御衣の 裳の内に掻き入れて 憐れみ給うぞ有難き 未だ歩まぬ嬰児を 錫杖の柄に取り付かせ 忍辱慈悲の御膚に 抱き抱えて撫で擦り 憐れみ給うぞ 有難き」

これは、衣の裾に小さな子を抱き入れ、まだ歩けない赤ん坊に錫杖を掴ませ、そっと撫でさする地蔵菩薩の姿を描いています。愛に飢えた子供たちの必死な姿と、地蔵菩薩の深い優しさが伝わり、胸を打たれるのではないでしょうか。

地蔵講と『笠地蔵』に込められた民の願い

江戸時代に流行した「地蔵講」は、地蔵菩薩の功徳を称える法会(仏事)でしたが、転じて子に先立たれた女親たちの集まりという側面が強くなりました。当時は乳幼児の死亡率が高く、飢餓や間引きで命を落とす子供が後を絶たなかったからです。文久3年(1863)の小林愛山の「間引き絵馬」には、間引きを戒める文章とともに、水子を天へ導く地蔵菩薩が描かれています。我が子の冥福を祈る女性たちは村単位で講を結成し、地蔵堂で読経や御詠歌を唱え、持ち寄った手料理を囲んで傷心を慰め合いました。地蔵講はのちに宗教行事の「地蔵盆」に取り込まれ、ご馳走や酒が供される宴会へと変化していきます。

津軽地方の地蔵講では、毎月23日に集まって経文を唱える他、旧暦6月には祠で宵宮を行い、地蔵様に新しい着物や化粧を施してあげるそうです。参加者同士で数珠を回したり、子供たちを地蔵堂に集めて説教を聞かせたりする地域もありました。道端のお地蔵さんが赤い頭巾や前掛けで着飾っているのは、亡くした子供の姿と重ね合わせる、切ない親心の発露かもしれません。

また、地蔵菩薩は道祖神と習合した点も興味深いところです。日本のおとぎ話『笠地蔵』に登場する地蔵が6体なのは、六道思想を体現しているからです。それぞれ、地獄道=檀陀地蔵、餓鬼道=宝珠地蔵、畜生道=宝印地蔵、修羅道=持地地蔵、人道=除蓋障地蔵、天道=日光地蔵に対応しており、遠方の寺に参拝できない村人たちの心の拠り所となっていました。

おわりに

以上、地蔵信仰のルーツと地蔵講の成り立ちを見てきました。愛しい我が子を亡くした親たちにとって、自分の代わりに子供を抱き締めてくれる地蔵菩薩は、まさに救世主のような存在だったのでしょう。地方の村々では、地蔵講が憂さ晴らしも兼ねた集いの口実となり、「女子会」のような側面を持っていたことは、現代にも通じる人々の営みとして興味深い点です。

【参考文献】

- 速水 侑『地蔵信仰』(塙書房、1975年)

- 大島建彦『民間の地蔵信仰』(北辰堂、1992年)

- 下泉全暁『地蔵菩薩: 地獄を救う路傍のほとけ』(春秋社、2015年)

- 加須屋誠『地獄めぐり』(講談社、2019年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄