「ありんす国」と呼ばれた吉原!廓言葉の歴史

- 2025/05/22

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

江戸時代の吉原において、遊女たちが使っていた言葉のことを「廓(くるわ/さと)言葉」と呼びます。それは「~でありんす」「~でござんす」といったものや隠語・略語など、一般の人が使う言葉とは異なる、独特の特徴がありました。

今回は、廓言葉の由来と、どのような言葉があったのかをまとめています。

今回は、廓言葉の由来と、どのような言葉があったのかをまとめています。

【目次】

廓言葉が使われた理由

次のやりとりは、江戸時代後期の絵師・戯作者である山東京伝(さんとうきょうでん)が著した『青樓畫之世界 錦之裏(せいろうひるのせかい にしきのうら)』の一部にある、呼出花魁(よびだしおいらん)夕霧と、遣手(やりて/遊女を監督する女性)の会話です。遣手「おいらん、お早うござります」

夕霧「見なんし、いい天気でおざんすねえ」

遣手「何さ、曇っておりますもの、昨日はもう大いにくたびれましたよ」

夕霧「ほんに、堀の内さんはにぎやかでおざんしたかえ」

遣手は標準語に近い言葉遣いですが、夕霧は「見なんし」「おざんす」といった廓言葉を使っていますね。遊女たちは、なぜこうした廓言葉を使っていたのでしょうか?

江戸中期頃に書かれたという『北女閭起原(ほくじょりょきげん)』には、方言や訛(なまり)のある地域から連れてこられた遊女であっても、廓言葉を覚えれば訛が抜け、昔からいる遊女のように振る舞えるから、と記されています。

他にも、吉原の廓言葉は、京都・島原の廓言葉がルーツになっているという説があります。島原では「ありんす」ではなく「あんす」と言いますが、どちらも「ん」とはねる音があるため、吉原の廓言葉とも似ていることが分かります。

一方で吉原の廓言葉は、江戸っ子が使う言葉遣いとも混ざり合って、独自の発展を遂げたのでした。

「おいらん」の由来

吉原の上級遊女をさす「おいらん(花魁)」も廓言葉のひとつです。その由来として、遊女見習いの禿(かむろ)が自分のことを「おいら」と言い、自分の仕える姉女郎(あねじょろう)のことを「おいらがとこの姉さん」と呼んだことから来ているという説が有力です。

姉女郎は、複数人の禿と新造(しんぞう/若い遊女)を抱えていました。禿は姉女郎の身の回りの世話をしながら遊女になるための修行をしていましたが、禿の着物などはほとんど姉女郎が負担していたとのことです。

「おいらんが いっちよく咲く 桜かな」

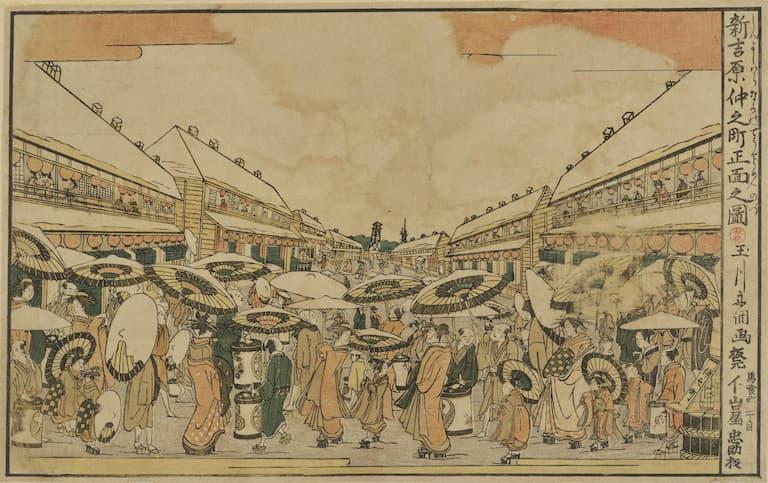

意味は「おいらの姉女郎が植えた桜が一番よく咲いている」というもの。これは、新吉原の仲の町へ桜が植えられるようになった頃、岸田屋お抱えの禿が詠んだ句と言われています。当時は遊女がお金を出して、妓楼の前に桜を植えていたとされます。禿と姉女郎の絆の強さがうかがえ、禿の満足げな表情まで見えてきそうな句ですね。

また、「おいらん」には「花の魁(さきがけ)」という優美な漢字が当てられていますが、これは中国語から来ています。中国語の「花魁」は多くの花に先駆けて咲く、梅のことをさしました。

廓言葉の例

吉原の廓言葉は「ありんす」が代表的です。そのため、川柳では「ありんす国」と呼ばれることもありました。「馬鹿らしう ありんす国の 面白さ」

「馬鹿らしう ありんす」とは、よく吉原の遊女たちが使っていた言葉とのことです。

廓言葉は、見世や時代によって流行り廃りがあり、幕末期には使われなくなった言葉や、江戸市中へ広まってほぼ標準語となったものもありました。

他にも、吉原で使われた廓言葉を見ていきましょう。

廓言葉 <呼び方>

※廓言葉 ⇒ 現代語わっち、わちき ⇒ 私

遊女の一人称で多いものは「わっち」、「わっちゃア」。次いで、時代が進むと「わちき」が多く使われました。改まった場では「わたし」「わたしや」となったようです。ぬし ⇒ 客

「主」は、客もしくは敬う相手をさして使われました。江戸後期へ入ると、「おまはん」と言うようになり、これは「おまえさん」から来ているようです。おかさん ⇒ 女将さん

ごてさん ⇒ ご亭主様(茶屋・妓楼の亭主)

いき/すい(粋) ⇒ 嫌味がなくさっぱりしている。世情や人情に通じている。とおりもの(通者)。

現代でも「粋」は使われていますが、当時の江戸では「いき」、上方(京都・大阪)では「すい」と呼ばれていました。「いき」は「意気」から転じたとも言われます。やぼ(家暮) ⇒ 無粋な人

竹やぶのように通れない場所と揶揄して「やぶ」と呼ばれていたのが「やぼ」となった、という説があります。ぶざ/むさ(武左)、しんござ(新五左) ⇒ 武士の客

威張ってうっとうしい客や、田舎の侍などをさして言いました。廓言葉 <言い回し>

べらぼう ⇒ 人をののしる時に使う

「べらぼう」の由来は二つの説があります。一つは江戸初期に「便乱坊(べらぼう)/可坊(べくぼう)」という男が見せ物とされていた説、もう一つは穀物をつぶす「箆棒(へらぼう)」という竹の棒から来ているという説です。ぶっこぼす ⇒ こぼすこと

こそぐったい ⇒ こそばい

こうした荒っぽい言葉は、侠客・博徒、奴(やっこ/武家に仕える者)などが好んで使った「奴詞(やっこことば)」または「六方詞(ろっぽうことば)」から来ています。もてる ⇒ 吉原にて、客が遊女に丁寧にもてなされること

現代では「モテる」というと、異性から人気があることなどを意味しますが、江戸時代の吉原では、より限定的に使われていたのですね。おがみんす ⇒ 頼むこと

お願いごとを言うときなどに使います。「神様仏様のように拝むからお願い!」といったところでしょうか。すかや ⇒ 嫌うこと

お不洒落(ぶしゃれ)ざんすな ⇒ 馬鹿にするな

おいでなんし ⇒ いらっしゃい

ありんす ⇒ ます

ざんす、ざます ⇒ です

なんす、なさりんす ⇒ なさいます

ござりんす、おざりんす ⇒ ございます

※「です」「ます」などの助詞を変化させる廓言葉の種類は非常に多いため、一部を紹介しています。

廓言葉 <遊里の用語>

揚代(あげだい)、花代(はなだい)

遊女を呼ぶときに払うお金。手練手管(てれんてくだ)

遊女が間夫(まぶ/私的な恋人)と会う時に、遣手などが他の客との調整をすること。身揚がり(みあがり)

一日分の自分の揚代を自分自身が出して、休むこと。吉原の遊女の休みは、お正月とお盆の年二回のみ。それ以外に休日を取りたいときは、自分の揚代をお店へ払わなくてはいけませんでした。

はさみことば

吉原が発祥ではないものの、深川の花街で流行った言葉遣いに「はさみことば」「唐言(からこと)」と呼ばれるものがあります。これは暗号のようなもので、人に聞かれたくない会話をするときに使ったとのこと。はさみことばのルールは、各母音の後に指定のカ行をはさむというものです。ルールの詳細は以下。

- アカサタナハマヤラワ の行には「カ」を付ける

- イキシチニヒミイリヰ の行には「キ」を付ける

- ウクスツヌフムユルウ の行には「ク」を付ける

- エケセテネヘメエレヱ の行には「ケ」を付ける

- オコソトノホモヨロヲ の行には「コ」を付ける

つまり、「a」が母音の字には「カ」を付けて、「i」が母音の字には「キ」を付ける……といったルールでした。例えば、「客」は「キキヤカクク」。「それまで」は「ソコレケマカデケ」とします。実際にちょっと口に出してみてください。片言のようなおかしさがありますよね。

少し頭を使う会話ですが、ルールが分かっていないと、何を話しているのか分からなくて面白いですね。

おわりに

こうした廓言葉は、新吉原が衰退する幕末にかけては、実際に使われることが減っていったといいます。身請けされて吉原を出た遊女は一般の妻となり、廓言葉を使わないため、遊女の数が減ると自然に使われなくなっていったと考えられます。

言葉とは、移ろいやすいもの。

現代でさえ、わずかな期間で爆発的に広まるものもあれば、気がついたら誰も使わなくなった死語もありますね。

言葉が変化するのは仕方のないことだけれど。今はもう使われていない言葉も、ドラマや演劇、小説や漫画などの中で、いつまでも残っていてくれたら。そう、しみじみと思うのでした。

【主な参考文献】

- 真下三郎『遊里語の研究』(東京堂出版、1966年)

- 杉本つとむ『江戸の女ことば : あそばせとアリンスと』(創拓社、1985年)

- 高木まどか『吉原遊廓 遊女と客の人間模様』(新潮社、2024年)

- 宮武外骨『アリンス国辞彙』(半狂堂、1929年)

- 松川弘太郎『廓語考 (江戸往来特輯 ; 第2巻 5号)』(江戸文芸同好会、1928年)

- 『新吉原史考 (台東叢書)』(東京都台東区、1960年)

- 『江戸文化 5(4)』(江戸時代文化研究会、1931年)

- 山崎麓「青樓畫之世界 錦之裏」『洒落本評釈』(武蔵野書院、1926年)

- 松村明『江戸ことば・東京ことば 上』(教育出版、1980年)

コメント欄