織田信長は天皇を操ったのか?正親町天皇の譲位(生前退位)をめぐる真実

- 2025/11/21

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

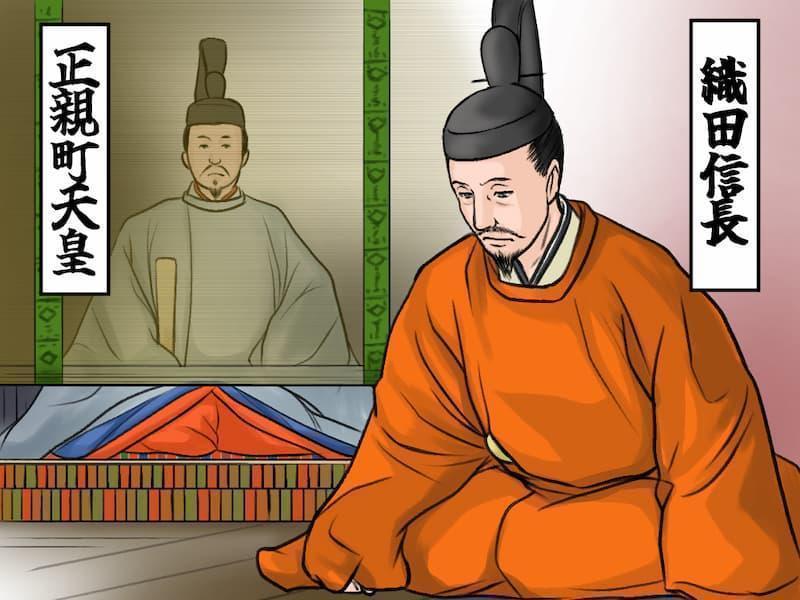

近年、織田信長の研究は飛躍的に進展し、「革命児」「古い時代の打破者」といった従来の信長のイメージは見直されつつあります。しかし、信長が天下人として活動していた時期(1573~82年)には、正親町天皇の譲位をめぐる問題が起きています。従来は、信長が自身の権力強化や財政的要求のために天皇の退位を画策し、強制したものと捉えられてきました。

本稿では、この譲位問題を取り上げ、中世の朝廷社会の背景も視野に入れながら、なぜ正親町天皇が譲位を望んだのか、そして信長と朝廷が譲位についてどのように認識していたのかを考察します。

本稿では、この譲位問題を取り上げ、中世の朝廷社会の背景も視野に入れながら、なぜ正親町天皇が譲位を望んだのか、そして信長と朝廷が譲位についてどのように認識していたのかを考察します。

1度目の譲位協議(天正元年12月)

織田信長が京都で活躍した時期の天皇は、弘治3年(1557)に即位した正親町天皇です。約30年の在位期間中、信長との間で2度、譲位に関する協議が持たれました。具体的には天正元年(1573)12月と天正9年(1581)3月です。まず、天正元年の協議から見ていきましょう。元亀4年(7月に「天正」と改元)は、信長の政治情勢が激変した年です。この年が始まった当初、信長は西の大坂本願寺、北の朝倉氏・浅井氏、東の武田氏など敵対勢力に包囲され、特に武田信玄には三方ヶ原合戦で敗れるなど苦戦していました。さらに2月には、将軍足利義昭が信長に敵対を表明します。

しかし、4月に武田信玄が病死したことで事態は好転。信長は7月に将軍義昭を京都から追放し、直後に改元(天正)。8~9月には朝倉氏と浅井氏を滅ぼし、11月には大坂本願寺と和睦を成立させました。この1年で、信長の政治情勢は一気に好転しました。

譲位の話題が出たのは、このような状況下です。公家の日記『孝親公記』(天正元年12月8日条)によると、京都に滞在中の信長から正親町天皇の譲位の話が持ち出されました。信長からの申し入れに対し、天皇は朝廷の第一人者である関白・二条晴良を信長の宿舎に派遣。これは天皇が信長からの提案を極めて重要な案件と認識していたことを示しています。協議の結果、年内は日数が少ないため、翌春に譲位の儀式を実施する方向でまとまりました。

この日記には、晴良・中山孝親・勧修寺晴豊の3人が集まり、翌年の譲位の儀と即位の礼の打ち合わせをした記述もあります。しかし、翌年、譲位は実施されませんでした。天皇は反対したのでしょうか?

この時期のものとされる正親町天皇から信長に宛てた手紙(「正親町天皇宸筆御消息案」)によれば、天皇は譲位を「後土御門院以来」の望みと認識していました。後土御門天皇は正親町天皇の曽祖父にあたります。寛正5年(1464)の後花園天皇から後土御門天皇への譲位以降、100年以上も譲位は途絶えていました。

正親町天皇は「朝家再興の時」が至ったとし、信長を「頼もしい存在」と評価しています。このことから、正親町天皇は譲位に反対どころか、むしろ強く賛成していたことがわかります。

朝廷内の譲位の認識は?

実は、中世の天皇は早世した天皇や戦国時代の天皇(後土御門・後柏原・後奈良)を除けば、多くが生前に譲位を行っています。近年では、天皇が譲位して上皇となり「院政」を行うのが、中世の朝廷政治の基本だったと考えられています。加えて、本来の院政の目的は「後継者の明示」と「死穢(しえ)の克服」にあったと指摘されています。「院政」といえば、白河・鳥羽・後白河・後鳥羽上皇の院政を想像する人が多いかと思います。白河上皇などは「治天の君」とよばれ、政治的に大きな権力を有していました。武家が台頭し、政治的実権が武家政権に移ってからも、「後継者の明示」や「死穢の克服」という考え方は、引き続き朝廷内部に根強く残っていたとみられます。そのため、ほとんどの中世の天皇は生前に譲位を実施していたのです。

しかし、戦国時代の朝廷は極度に財政が困窮しており、即位礼すら満足にできない状況でした。このため、譲位は100年以上も中断していました。天正元年(1573)当時の正親町天皇は57歳。父や祖父の享年(60歳前後)を考えると、現代でいう高齢者に該当するので、自身の老いや死を意識していても不思議ではないでしょう。

後継の誠仁(さねひと)親王は22歳で、年齢的には問題ありません。したがって、

・譲位が中世の朝廷政治の基本であること

・本来の院政の目的(後継者の明示・死穢)

・正親町天皇の年齢

などを考慮すれば、天皇が譲位を希望することは当然と言えます。直近3代の天皇が資金不足で譲位できなかった背景がある中で、信長からの譲位の勧めは、正親町天皇にとってまさに「朝家再興」であり、信長は非常に頼もしい存在だったのです。

譲位延期の要因

ところが、翌天正2年(1574)に入っても譲位は実現しませんでした。明確な史料はないものの、近年の研究では、信長側の財政的・軍事的な都合で実現しなかったと推測されています。譲位の儀式には、譲位後の天皇(上皇)が居住する仙洞御所の準備や、新天皇の即位礼、大嘗祭など、関連儀式を含め莫大な費用が必要でした。

しかし天正2年は、越前の一向一揆による失陥を皮切りに、武田勝頼軍の度重なる侵攻、さらに前年和睦した本願寺との再対立など、信長は苦戦を強いられます。伊勢長嶋の一向一揆討伐など軍事対応に忙殺され、経済的にも軍事的にも、正親町天皇の譲位に協力する余力が残っていなかったと考えられます。

また、譲位が100年以上行われていなかったため、朝廷側も儀式の準備を手探りで行っており、通常の儀礼とは違い、相当な時間が必要であったと想像されます。

このような事情から、朝廷側、信長側の双方にとって、すぐに譲位を実施できる状況ではなかったと思われます。

2度目の譲位協議(天正9年3月)

その後しばらく譲位に関する協議の形跡はありませんが、次に話し合いが持たれたのは天正9年(1581)3月です。当時、辞官していた信長に朝廷は左大臣就任を持ちかけました。信長は、正親町天皇の譲位が実現したときに任官したいと返答。これを受けて朝廷内部で譲位について協議されましたが、このときは「金神(こんじん)」を理由に延期となりました。

「金神」とは陰陽道で祀られる方位の神で、その年によって神の所在する方角が異なり、土木工事や転居が忌避されました。譲位となれば、正親町天皇が仙洞御所を建造し、現在の御所から転居し、新天皇(誠仁親王)が御所に入ることになります。この一連の動きが、天正9年の「金神」の忌避に抵触していたようです。

現代の常識から考えると理解しにくい「金神」ですが、当時の朝廷の人々は大真面目に信じていました。したがって、この2度目の譲位延期は、信長側の都合ではなく、朝廷側の都合で生じたと言えます。

おわりに

翌天正10年(1582)6月2日、本能寺の変で信長は自身が予想しない形で、その生涯を閉じます。その後、信長の政治的立場は豊臣秀吉が継承。関白となった秀吉の協力のもと、天正14年(1586)11月、ついに正親町天皇は譲位を実施します。同年7月に誠仁親王が早世したため、孫の和仁(かずひと)親王(誠仁親王の第一皇子)が後陽成天皇として即位しました。

ここに、正親町天皇の念願であった譲位が、122年ぶりに実現することになりました。

【参考文献】

- 金子拓『織田信長<天下人>の実像』(講談社、2014年)

- 柴裕之『織田信長 戦国時代の「正義」を貫く』(平凡社、2020年)

- 本郷恵子「院政論」『日本歴史 第六巻 中世1』(岩波書店、2013年)

- 『大日本史料 第十編之十九』(東京大学、1988年)

- 室町時代語辞典編修委員会 (編集)『時代別国語大辞典 室町時代編二』(三省堂、1989年)

コメント欄