【ばけばけ】ハーンが松江にやって来た。〝水の都〟の景観に魅了され、「ジゴク!!」と叫びたくなる冬の試練も味わされて……

- 2025/11/13

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

ハーン、松江に上陸

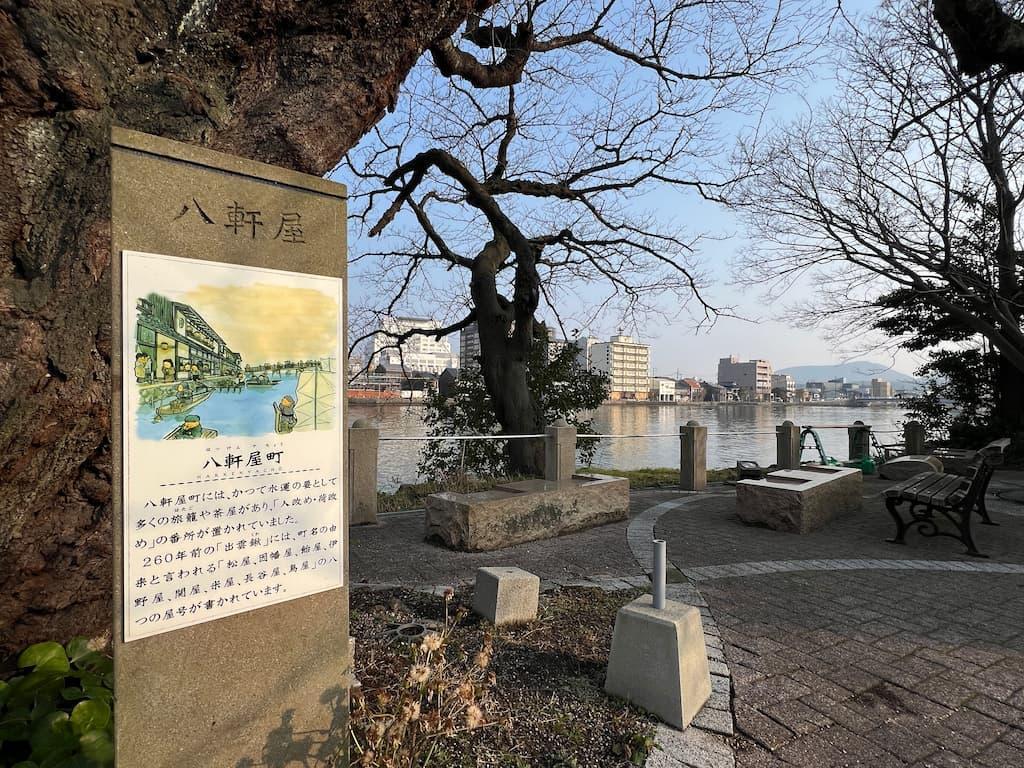

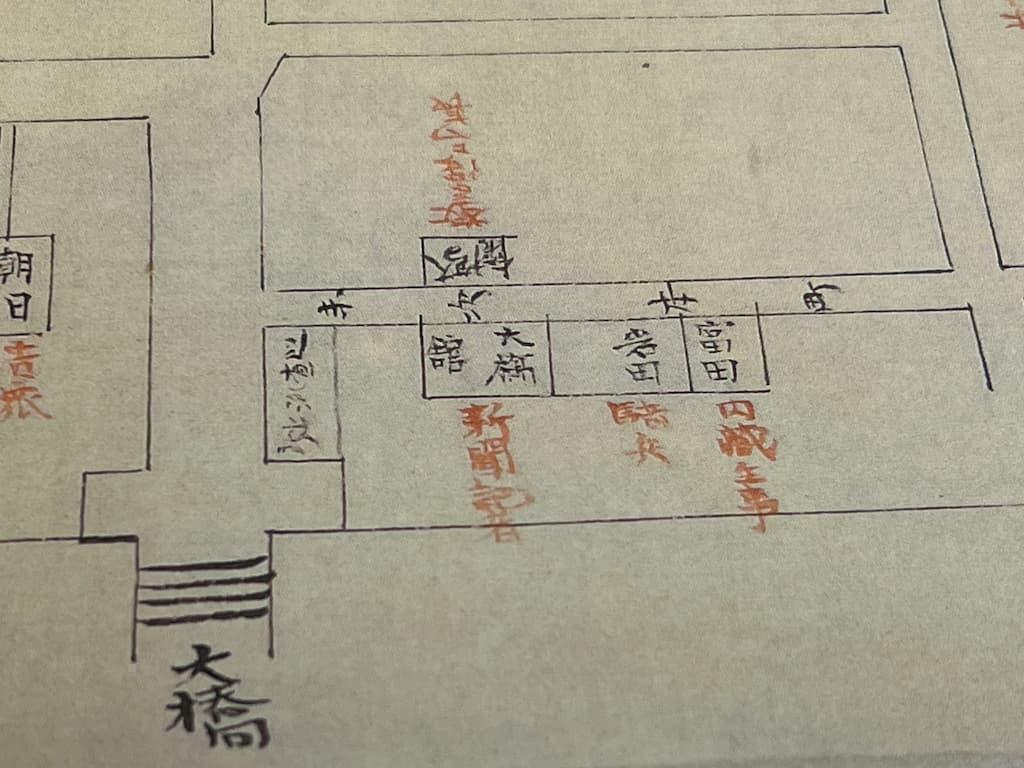

明治23年(1890)4月4日、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)を乗せた小蒸気船が、大橋川の南詰にある波止場に着いた。鉄道がまだ開通していなかった当時はここが松江の表玄関。また、波止場に隣接する大橋は、川によって南北に分断された街を結ぶ唯一の橋で、いつも大勢の人々が行き交う。約3万人が住むこの城下町で、いちばんにぎわう場所だった。

波止場に降り立ったハーンは人力車に乗って対岸に渡る。橋を渡ってすぐ右手にあった路地に入り、3軒目の富田旅館の前で車を止めた。波止場から対岸を眺めた時、川面に張りだして建つこの木造旅館が目につき、そのロケーションがとても気に入った。県庁が準備した宿舎を断ってここを住処にしようと決めたのである。

「松江の一日目は、寝ている私の耳の下から、ゆっくりと大きく脈打つ脈拍のように、ズシンズシンと響いてくる大きな振動で始まる。」

(『新編 日本の面影』)

翌朝、ハーンは米を突く杵の音で目を覚ました。耳を澄ませば、ほかにも寺の梵鐘の音や物売りの掛け声など、様々な朝の音が聞こえてくる。音に誘われるように障子戸を開けると、そこには朝日に輝く大橋川の水面が眼下に広がっていた。毎日眺めても見飽きることがない。この宿に決めたのは正しい判断だったと思う。

生涯の親友となる西田との出会い

同年9月2日、ハーンは尋常中学校の西田教頭に伴われて県庁に出向き、県知事の籠手田安定に着任の挨拶をした。その後、職場である島根県尋常中学校へと向かう。県庁とは道を挟んだ向かい側、3年前に完成した島根県尋常中学校の校舎が建っている。エントランスの屋根を支える柱はギリシア神殿のようなオーダー様式、大きな上げ下げ窓など欧米の様式がふんだんに取り入れられている。明治時代の公共建物によくある和洋折衷建築。また、300人近い生徒を収容する施設なだけに、当時の松江では有数の巨大建築でもある。

同じ敷地に師範学校があり、ふたつの学校の校舎が渡り廊下で繋がっている。ハーンは師範学校の授業も受け持っていた関係で、どちらの職員室にも彼の机が置かれていた。師範学校の職員室のほうが広くて明るく、清掃も行き届いて居心地は良さそうだったが、

と言って、授業の合間は中学校の職員室で西田教頭と談笑しながら過ごすのが常。西田は流暢な英語を話し、知識も豊富で話が面白い。彼の本名は西田千太郎。文久2年(1862)の生まれで、父祖は松江藩の足軽身分、家は大橋川南岸の雑賀町にあった。

中学校では首席の秀才だったが、家が貧しくて授業料が払えずに中退。その後、授業助手として働きながら勉強に励み、教員検定試験に合格。その後は兵庫県や香川県の中学校で教師として教鞭を執り、2年前に帰郷して島根県尋常中学校の教頭に就任している。当時まだ26歳の若者だったが、年齢を理由に反対する者はいない。頭脳明晰で誰もが認める逸材、そのうえ裏表のない誠実な人柄は誰からも愛されていた。

西田は人情に厚く優しい性格で、困った人を放ってはおけず真っ先に手を差し伸べる面倒見の良い男。ハーンに対しても松江に慣れるまで付きっ切りで世話をした。恩に着せるような態度は一切見せず、謙虚なところも好ましい。セツと出会うのまでのハーンが最も頼りにしていた人物だった。

「中学校の教頭の西田と申す方に大そうお世話になりました。二人はたがいに、好き合って非常に親密になりました。ヘルンは西田さんを全く信用してほめていました。『利口と、親切と、よく知る。少しも卑怯者の心ありません。私の悪いこと、みな言うてくれます。本当の男の心。おせじありません。何と可愛らしい男です』と。」

『思い出の記』の中で、セツもこのように西田のことを回想している。

絶景広がる湖畔の新居

ハーンは富田旅館の奥座敷を下宿がわりに長期滞在をつづけていたのだが、旅館の主人と諍いを起こし、それに嫌気がさして出て行くと言いだす。西田たちが手を尽くして新しい転居先を探した。それが見つかったのが、空気が薄寒くなってきた晩秋11月のこと。新居は富田旅館から歩いて10分もかからない場所だった。富田旅館のひとつ向こうの通りは、商店が連なる松江でも有数な繁華な「京店」と呼ばれる場所。享保9年(1724)第5代松江藩主・松平宣維が、京の都を模して街並みを整備したことが名の由来だという。その京店の通りを100メートルほど行ったところ、道の左側に宍道湖の湖岸に通じる細い路地がある。路地を入ったつきあたりの家がハーンの新居。松江有数の資産家である織原家が隠居所として建てたものだという。

「大橋川のそばの二階家は、鳥籠のように可愛く風情のある家だった」というのがハーンの第一印象だが……敷地は路地に面した細長い形状で、鳥籠というよりも〝ウナギの寝床〟といった感じ。

家屋の中ほどにある玄関を入ると、その左側に土間の台所、右側には4畳半と6畳の部屋が並んでいる。四畳半の脇にある細い急階段を登った2階にも部屋があった。小さな家だが1人暮らしには最適のサイズ感で不満はない。また、彼が住まい選びで最も重視するのは、間取りや設備よりもロケーション。富田旅館の奥座敷と同様、ここからの眺めもかなり気に入った。

引っ越して早々の頃、このように書き綴った手紙を世話になった東京大学のチェンバレン教授に送っていたのだが……冬が来ると、湖畔の家に住んだことを後悔するようになる。宍道湖を伝って吹きつける冷たい空気が家の中にも充満し、冷凍庫のような寒さがハーンを辟易とさせた。

欧米の住居は密閉されてセントラルヒーティングを完備している。屋外は氷点下でも、部屋の中は温かく薄着で過ごすことができる。それに比べて日本の住居はとても寒い。日本の家屋は梅雨の湿気や夏の暑さ対策で、開口部が広く風通しの良い構造になっている。そのため冬場には隙間風があちこちから入り込んで家の中を冷やす。暖房器具も貧弱なものしかなく、炬燵や火鉢では部屋全体を温めることができない。

「その頃の松江には、まだストーヴと申す物がありませんでした」

後にセツがこのように語っている。ハーンは冬になるとストーヴを恋しがっていた。

街が雪と氷に埋まった異常気象の冬

また、運が悪いことに、この年の山陰地方は記録的な寒波に見舞われる。年末の12月30日には暴風が吹き荒れ、ふだんは波静かな宍道湖にも大波が立った。「宍道湖は海のように怒涛で高鳴った。大橋は通行禁止となったが、これより先に、一人子供が橋を渡ろうとして風に吹き飛ばされ、湖中に落ちた。が、子供はうまく泳いで助かった」

(『島根・九州だより』小泉八雲)

ハーンの家からも大橋はよく見える。当時は架け替え工事中で仮橋を使っていたが、それが通行禁止になるほどの凄まじい冬の嵐だった。湖面を伝ってくる暴風に直撃されて家は地震のように揺れ、冷たい波飛沫が部屋の中まで飛び込んできたという。

年が明けた明治24年(1891)になると、気温はさらに低下して宍道湖の湖面は厚い氷に覆われる。雪も毎日降りつづけ、1月中旬頃には積雪1メートルを越えた。

ハーンが暮らす湖畔の家は氷と雪に埋もれて、冷凍庫のように冷え切っている。部屋の中に数個の火鉢を置き、綿入れを幾枚も重ね着して耐えていた。が、ついに限界がきて風邪を引いて寝込んでしまう。

西田に宛てた手紙の書面も弱々しい。学校に出てくるようになってからも、心身の不調は続き、塞ぎ込んでいることが増えた。富田旅館の女将が心配して食事を作って運んだりしていたが、旅館との兼務では十分に世話することもできない。

本人も周囲の者たちも、衣食の世話をしてくれる女中が必要だと思うようになり、住み込みで世話してくれる女中を探すようになった。それが、運命の出会いにつながってゆく……。

コメント欄