【ばけばけ】小泉八雲とその妻セツ…ハーンが横浜に上陸、街や人を眺め、古い文化に触れて日本愛がますます高まってゆく

- 2025/10/17

ハーン、横浜に上陸

明治23年(1890)4月4日早朝、太平洋を越えて東京湾に入ってきた客船「アビシニア」のデッキに、パトリック・ラフカディオ・ハーンの姿がある。彼は昔から異文化への関心が高く、日本にはとくに強い関心を抱いていた。ニューヨークのハーバー・アンド・ブラザーズ社への売り込みが成功し、念願叶って日本へ特派記者として派遣されることになる。これから各地をまわり、記事を配信してゆく予定だった。

ハーンの身長は約157センチ。小柄で貧相な体格なうえに、隻眼のコンプレックスからいつも猫背で目を伏せている。そのため根暗っぽい印象を抱かれるのだが……この時は、いつもとは違う。彼方にそびえる富士山を目にした興奮と感動から、頬を紅潮させ、身体中から精気を漲らせている。

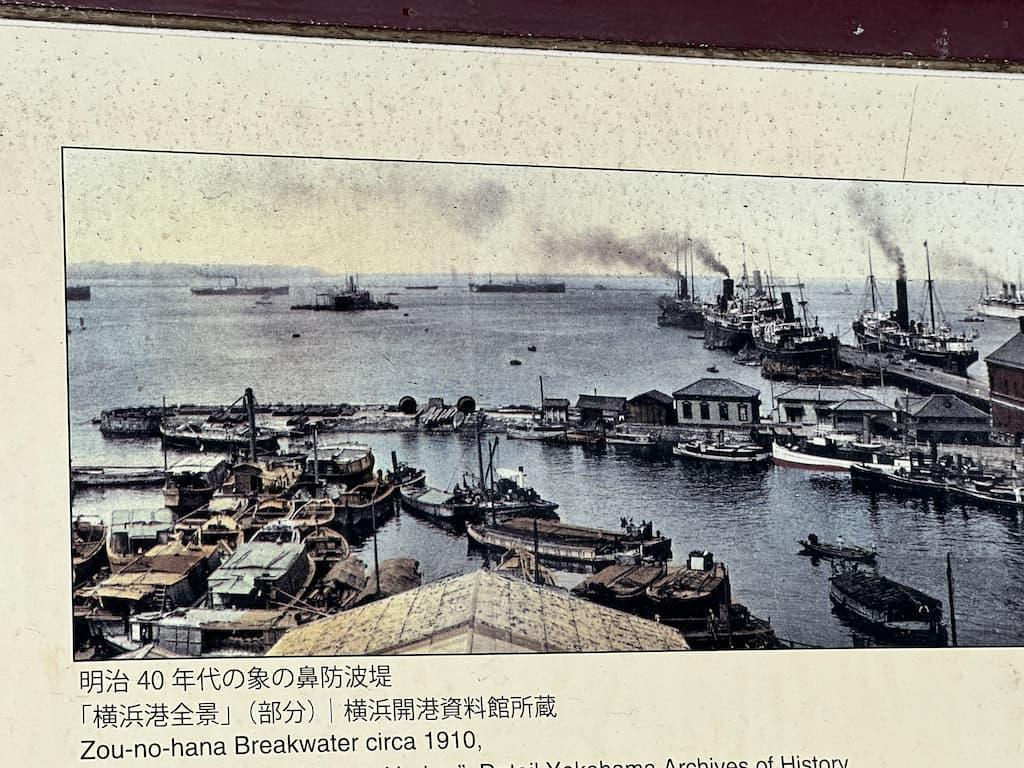

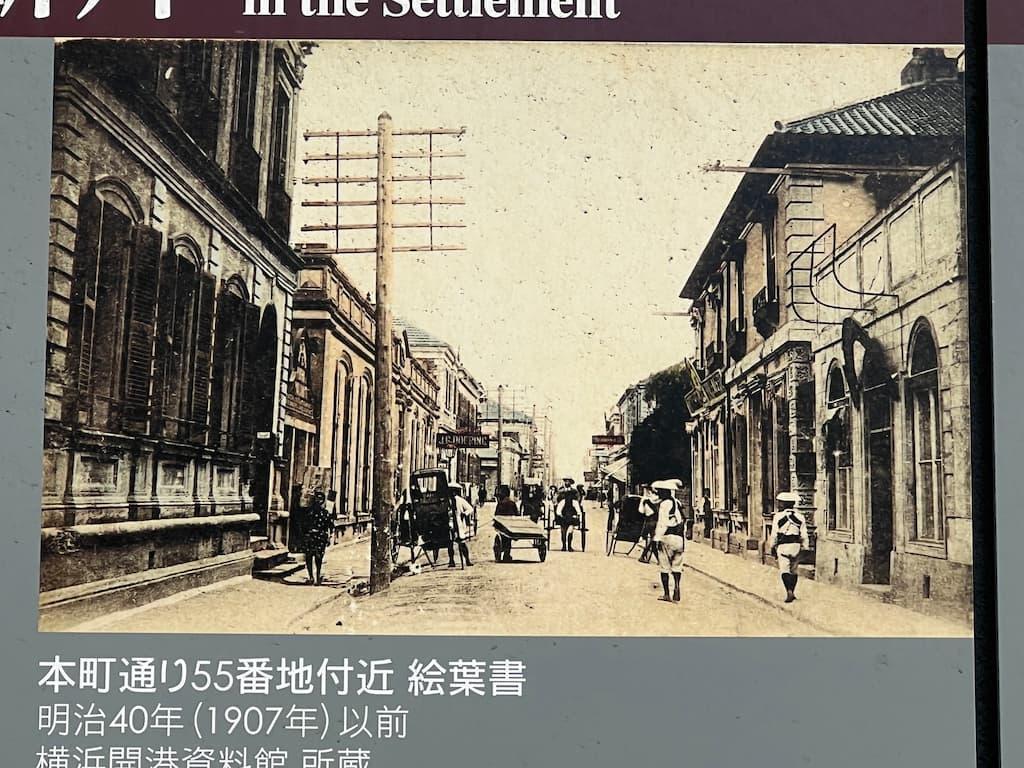

横浜港のイギリス波止場に上陸し、居留地のメインストリートである海岸通りを山手方面に向かって進む。現在、この通りは山下公園通りの名称で呼ばれている。関東大震災の瓦礫で海を埋めて山下公園ができる以前、通りの片側は海に面していた。通りの内陸側には並木を植えた広い歩道が設置され、商社や銀行などが建ち並んでいる。上海の外灘を小ぶりにしたような眺めだった。

癇癪起こして特派員契約を破棄、絶体絶命のピンチに陥る

海岸通りの西端にある横浜グランドホテルにチェックインすると、すぐにホテル前で客待ちしている人力車に乗り込んで、「テラ ヘ ユケ!」

覚えたばかりの日本語を叫ぶ。車夫はハーンの言葉を理解したようで、すぐに走りだした。

この時に車上から眺めた街の眺めについて『日本の面影』(池田雅之・訳)には、

「まるでなにもかも、小さな妖精の国のようだ。人も物もみんな小さく、風変わりで神秘的でもある。青い屋根の小さな家屋、青いのれんのかかった小さな店舗、その前で青い着物姿の小柄な売り子が微笑んでいる。」

と、綴られている。

人力車はやがて街を抜けて丘を登ってゆく。

丘の頂上付近、中国風の屋根と不思議な彫刻に覆われた門の前で停車すると、

「テラ!」

車夫は門を指差して言う。どこなのだろうか?著書の記述と当時の地図を照らしあわせ推理してみる。と、それは野毛山不動尊(成田山横浜別院)の可能性が高い。当時は境内から横浜港や東京湾を一望のもとに見渡せたという。

「魅力的な樹木、光り輝く大気、すべての都市、町、寺、そして、世界でもっとも愛らしい四千万人の国民も一緒に、日本をまるごと買ってしまいたい」(『日本の面影』より)

ハーンはすっかり日本の風景や文化に魅了されてしまう。

取材旅行には挿絵画家のチャールズ・ウェルドンが同行していた。が、彼が自分よりも報酬が高いことを知り、ハーンはヘソを曲げてしまう。この仕事は自分の文章が主で、挿絵は引き立て役にすぎないと思っている。なぜ主役の自分よりも脇役のほうが優遇されるのか?裏切られたといった思いが沸々と湧き起こる。

富士山や日本の街並みを眺めに感動しながらも、ネガティヴな感情を消し去ることはできなかった。ハーンはかなり頑固で猜疑心も強く、時が立つほどに疑念や怒りは強くなる。横浜に上陸して数日後には、とうとう出版社に絶縁状を送り、契約を一方的に破棄してしまった。

手元にある金は残り少なく、帰りの船賃にも足りない。しかし、アメリカに帰ったところで借金まみれの宿無し……お先真っ暗。それなら日本で仕事を探したほうがいいと考えるようになった。

この頃の日本では政府や各自治体、企業が大勢の〝お雇い外国人〟を高給で雇っていた。英語教師の職を得ることができれば、かなり良い暮らしができるだろう。と、皮算用をしていたのだけど。

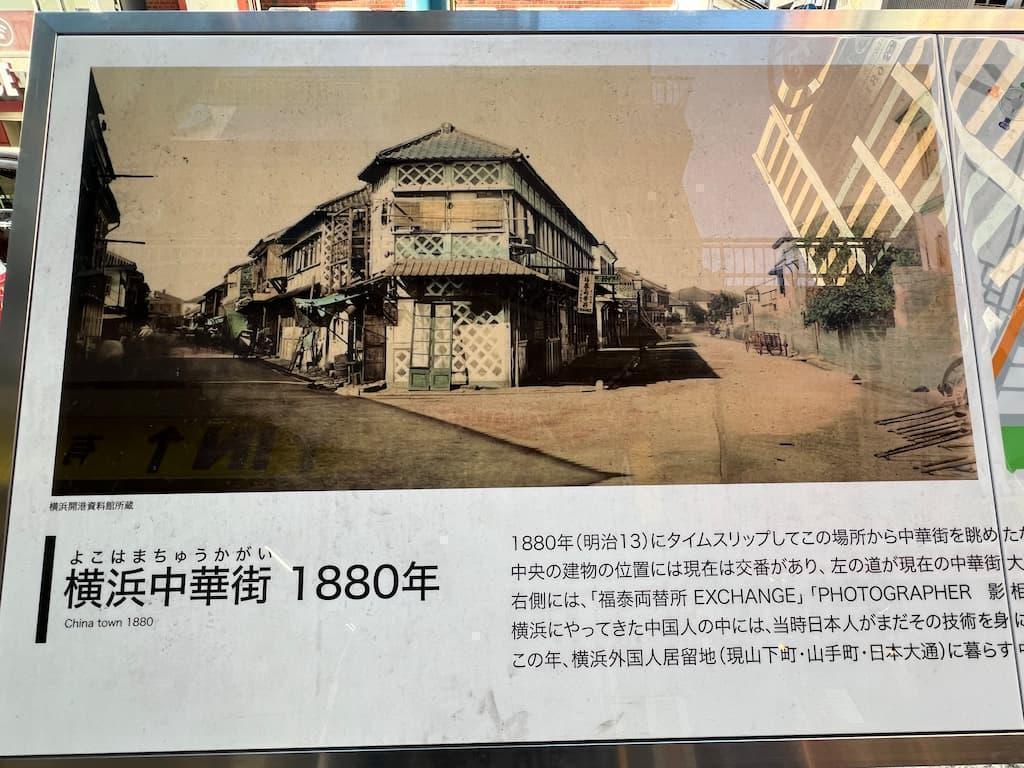

日本最奥の僻地、神々の国の首都……ハーンの好奇心があふれだす

残り少ない旅費を節約しようと、宿賃の高いグランドホテルを出て、インターナショナル・ホテルという安宿に移る。このホテルがあったのは横浜中華街の山下公園付近。この頃から界隈には中国人が多く住み、中国料理店や肉饅頭を売る店が軒をつらねていたという。同じ外国人居住区でも、欧米風の街並みが広がる海岸通とは違って、上海や香港の下町のような雰囲気。こちらのほうがハーンの好みにあっていた。

来日から1ヶ月が過ぎた頃にはホテル住まいをやめて、山手外国人居住区に住むチャールズ・H・ヒルトンの屋敷に居候するようになる。ヒルトンは日本におけるパブリックスクールの草分け「ヴィクトリア・パブリックスクール」の校長。ハーンの窮状を知った彼は、生徒の個人授業を任せて多少の報酬を渡すようにもしていた。

ハーンから英作文の個人授業を受けたエドワード・ブラムウェル・クラークは、日本にラグビーを伝えた人物として知られる。当時16歳、父は横浜居留地でパン屋を経営していたという。

ハーンの教師としての初仕事だったが、クラークの成績はみるみる向上する。どうやら教師に向いているようだ。若者に教えることを、楽しいと思うようになっている。

ハーンは東京帝国大学教授のバジル・ホール・チェンバレンに就職の斡旋をお願いした。チェンバレンは『古事記』を完訳したことで知られる日本研究の第一人者であり、文部省にも知り合いが多い。

チェンバレンは文部省学務局長の服部一三に相談した。話を聞いた服部は、「彼のことは私も知っていますよ。以前に会ったことがあります」と、言う。かつて服部は農商務省に勤務しており、明治17年(1884)にはニューオリンズで開催された万国工業博覧会に派遣された。

日本パビリオンで入場者に展示物について説明していたのだが、当時はニューオリンズで新聞社に勤務していたハーンが、そこに足繁く通っていたという。

ハーンは毎日のように日本のパビリオンにやって来ては、服部に色々な質問をぶつけてくる。日本に対する好奇心の高さや、熱い思いが伝わってくる。服部も好感を抱くようになっていた。

そんなハーンが日本に住むために職を探しているという、なんとかしてやろうと侠気に燃えた。方々に声をかけるのだが、時期が悪い。西南戦争後の緊縮財政により、どこの学校も給料の高い外国人の英語教師を解雇して、代わりに欧米留学から帰国した者たちを採用する傾向が顕著になってきた。売り手市場だった幕末・明治初期と違って、この頃は外国人の就職が難しくなっている。

それで服部も苦労しているようで、就職先はなかなか見つからない。その間にハーンの経済事情は逼迫してくる。ヒルトン校長の妻から嫌われて居づらくなり、安ホテルに移っていたのだが、1ヶ月もすると旅費が底を尽いて宿代が払えなくなる。マクドナルドにはすでに500円を借りているから、これ以上は金を無心するのも気が引ける。

もはやホームレスになるしかない。と、そんなギリギリの状況で、やっと服部から連絡がきた。島根県松江尋常中学校の英語教師に空きが出て採用してくれるという。

チェンバレンが訳した『古事記』は来日前から読んで知っている。そこに書かれていた神話の大半は島根県東部の出雲地方のもので、以前から興味のある地域だった。出雲地方の政治・経済の中心である松江のことを、後にハーンは自著で「神々の国の首都」という表現を用いるようになるが、そのイメージはこの頃からあったのかもしれない。

また、松江がある山陰地方は遠い僻地、日本で最も近代化が遅れている地域だという。普通の外国人は敬遠して行きたがらないものだが、ハーンの思考は普通ではない。横浜や東京とは違って、彼が愛してやまない古い日本の姿が残っているかもしれない。そう思うと強い興味をそそられる。躊躇うこともなく、赴任を即決で了承した。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄