【べらぼう】蔦屋重三郎と喜多川歌麿は本当に「復縁」したのか?

- 2025/11/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

大河ドラマ「べらぼう」第45回は「その名は写楽」。

蔦屋重三郎と浮世絵師・喜多川歌麿の「蜜月時代」は寛政3年(1791)から寛政5年(1793)頃とされます。歌麿は美人画を蔦屋から刊行したことにより「浮世絵界のスター」となった訳ですが、そんな両者の関係は寛政6年(1794)には冷え込んでいたのでした。同年頃から歌麿は蔦屋以外の版元からも作品を多く発表するようになるのです。

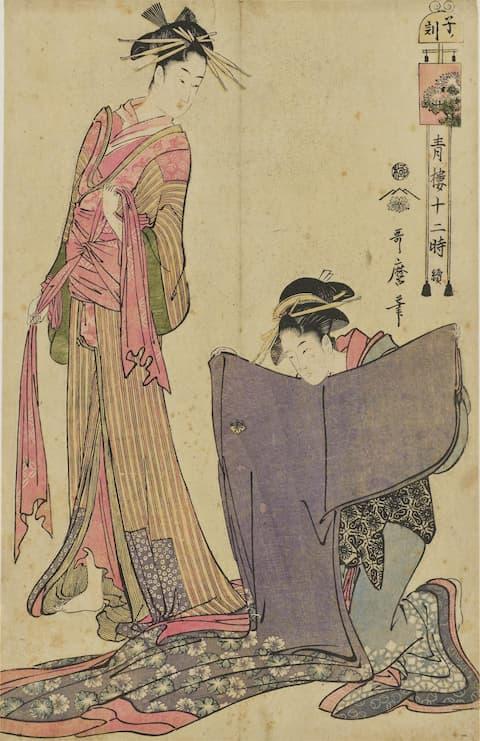

それは一説によると、重三郎が浮世絵師・東洲斎写楽に入れ込んでいたからとされます。しかしそんな重三郎と写楽の関係も寛政7年(1795)1月には終わりを迎えました(写楽の活動期間は約10ヶ月、その後の消息は不明ということもあり謎の絵師として有名です)。そんな同じ年、歌麿は蔦屋から「青楼十二時」を出版します。「青楼」とは吉原遊廓のこと。「青楼十二時」は遊郭の1日を時間の経過と共に描いたものであり(十二刻十二図)、そこで働く遊女たちの素顔をも描き出したものです。歌麿の名作の1つとして名高いものです。

「青楼十二時」に描かれた遊女はスラリと背が高く、面長です。同絵は豪奢な仕立て(金砂子を使用)ですが、それも重三郎が歌麿との「復縁」を望んでいたからとの見解もあります。浮世絵界に足掛かりを残しておくためには、やはり歌麿の力が必要だと重三郎は考えたのかもしれません。

「青楼十二時」刊行後も歌麿は蔦屋から作品(例えば「山姥と金太郎」など)を出版していくことになりますが、他の版元と比べて蔦屋の歌麿作品刊行数が特段多いという訳ではありません。これをもって重三郎と歌麿の仲は完全に良くなっていなかったのではとの主張もあります。寛政8年(1796)には重三郎は病となるので、それも歌麿との完全なる「復縁」を阻んだとも思われます。しかし、蔦屋から絵を刊行しているという時点で歌麿は重三郎のことをそれ程嫌に思っていなかったと言えるのかもしれません。歌麿は人一倍自意識が強いと評されていますので、本当に嫌ならば蔦屋から刊行することはないでしょう。

【主要参考文献】

コメント欄