「蜂須賀小六正勝」は秀吉のために黒子役に徹した名将だった!

- 2021/09/18

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

蜂須賀小六正勝(はちすか ころく まさかつ)、野武士にして野党も働く、どちらかというとワルっぽい人物というイメージが強い。しかし、どうやら実際の正勝はそのような人物ではなかったということが周知され始めている。

それでは正勝は一体どのような人物だったのだろうか。史料を紐解いてみよう。

それでは正勝は一体どのような人物だったのだろうか。史料を紐解いてみよう。

野盗の親分は嘘?

蜂須賀小六こと蜂須賀正勝は大永6年(1526)、尾張海東郡蜂須賀郷の土豪、蜂須賀正利の嫡男として生を受けた。歴史ドラマなどの影響で、正勝は野武士のリーダー格で野盗を働いていたというイメージが強い。しかし、これは小瀬甫庵の『太閤記』にある記述であり、甫庵が話を面白くするために創作したエピソードであるという。

蜂須賀氏はれっきとした武士であり、父・正利の死後、正勝は美濃国の大名・斎藤道三に仕えるようになったようだ。ところが、道三に仕えてまだ数年の弘治2年(1556)、道三とその嫡男・義龍との争いがついに合戦にまで発展してしまう。いわゆる長良川の戦いである。

正勝は道三方につき、首級を挙げる活躍を見せるも、道三方は敗れ、道三自身も戦死。次なる主君として尾張岩倉城主の織田信賢を選んだものの、信長との抗争に敗れて降伏。続いて仕えた織田信清も信長と対立して甲斐へ亡命… と、最初の頃は主君に恵まれない状況だったようだ。

そんな彼にも転機が訪れる。秀吉との出会いである。

あわせて読みたい

秀吉との出会い

秀吉と正勝がどのようにしてお互いを知るようになったのかについては諸説ある。『武功夜話』によれば、秀吉の父・弥右衛門は正勝の父・正利の配下であったことがあるのだという。しかも、秀吉は年少の時分に正勝に仕えたという説まである。秀吉はその縁で正勝と信長とを橋渡ししたのではないかとも言われているのだ。

また、『織田家雑録』では正勝と縁のあった信長の側室・吉乃の推薦によって、秀吉が信長に仕えることになったとされる。秀吉との浅からぬ縁を感じさせる記述である。

ちなみに、『絵本太閤記』にある、浪人時代の秀吉が矢作橋の上で、盗賊の頭領の蜂須賀小六と出会う話は創作だと判明している。これが判明したいきさつには侯爵蜂須賀家の働きかけが関わっているらしい。

野盗を働く野武士の末裔という負のイメージに長らく苦しんでいた蜂須賀家は希代の歴史学者・渡辺世祐に『蜂須賀小六正勝』の執筆を依頼。綿密な調査の結果、正勝の時代には矢作橋は存在しなかったことが判明したのである。

1929年に出版されたこの本は、正勝の負のイメージが払拭される契機になったのではないか。

信長の信頼

永禄9年(1566)、美濃斎藤氏との戦いで秀吉は大手柄を立てた。それが有名な墨俣城築城である。信長の重臣・佐久間盛信や柴田勝家にもなし得なかった難題を解決した秀吉は、その後出世街道をひた走ることになるのだ。この築城には数名の土豪衆が参加しているが、その中に正勝の名も見える。正勝の働きは信長の目に止まったようだ。それは秀吉が墨俣城の守将とされた後も与力として付けられたことからもわかる。

正勝は主に斎藤方を調略する案内役を務めたが、信長の期待通りの働きをしたのであろう。褒美として50余村及び500貫を与えられる。これ以降、正勝は秀吉の与力としての地位が定着したようだ。

永禄11年(1568)には近江六角攻めに秀吉と共に参戦。翌年には京都奉行となっていた秀吉の代官として京の警備に従事する。この際、二条城の火災に遭遇するが、迅速な鎮火により将軍足利義昭から桐の紋入りの羽織を贈られたという。蜂須賀小六と言えば武闘派というイメージがあるが、行政官としても有能であったようだ。

その後も正勝は数々の戦に参戦する。

元亀元年(1570)には金ヶ崎城攻めに従軍し、信長最大の危機である金ヶ崎の退き口では秀吉と共に殿を務めたという。続く姉川の戦い、横山城攻略にも従軍し、功を挙げている。

この辺りから一向一揆との戦いが激化するが、箕浦城の救援や天王寺合戦では、一番槍の手柄を立てる活躍を見せる。さらには多数の一揆勢を討ち取り勝利に大きく貢献。これにより、秀吉と信長双方から褒美を頂戴するという栄誉に浴することとなったのである。

中国征伐での活躍

天正5年(1577)、中国地方の覇者である毛利氏との戦いが始まる。正勝はここでも活躍を見せる。この戦いには秀吉の譜代衆となっていた息子・家政とともに従軍したようだ。三木城攻めに続く大村合戦では、小早川勢を撃退。200余の首級を挙げたのみならず、兵糧の強奪にも成功する。

天正8年(1580)の広瀬城攻略戦において、蜂須賀親子が城主の宇野重清を討ち取った、或いは捕えたという。この功により、正勝は広瀬城の城主となり、家政は月毛の名馬を与えられた。

播磨平定後、秀吉は姫路城を本拠とするようになるが、正勝もそれに伴い、播磨龍野城5万3千石を拝領する。正勝は、戦はもちろん上手かったが、意外にも調略にも長けていたようだ。

天正9年(1581)、因幡鳥取城の攻略において、吉川経家に強襲をかけるも撃退された正勝は、調略に作戦を切り換える。吉岡城や大崎城など周囲の城を調略し、兵糧攻めの成功に貢献した。

秀吉の宿老

天正10年(1582)の備中高松城の戦いでは、長期にわたる水攻めと籠城に毛利方は次第に疲弊し、清水宗治ら4名の切腹と開城ををもって和睦を図ることを決意する。

秀吉はこれを承諾し、同年6月4日、4名は切腹した。ところが遡ること2日前、京では大事変が勃発していた。本能寺の変である。

実は秀吉は6月3日に既に本能寺の変の報を受けていたという。このとき、各方面への機密保持を担当したのも正勝であった。この辺り、ドラマ等では黒田官兵衛が担当したことになっていたと記憶しているが、実は正勝の任務であったようである。更に和睦について安国寺恵瓊と協議したのも官兵衛である印象があまりにも強いが、これも正勝と官兵衛のタッグによるものであったという。

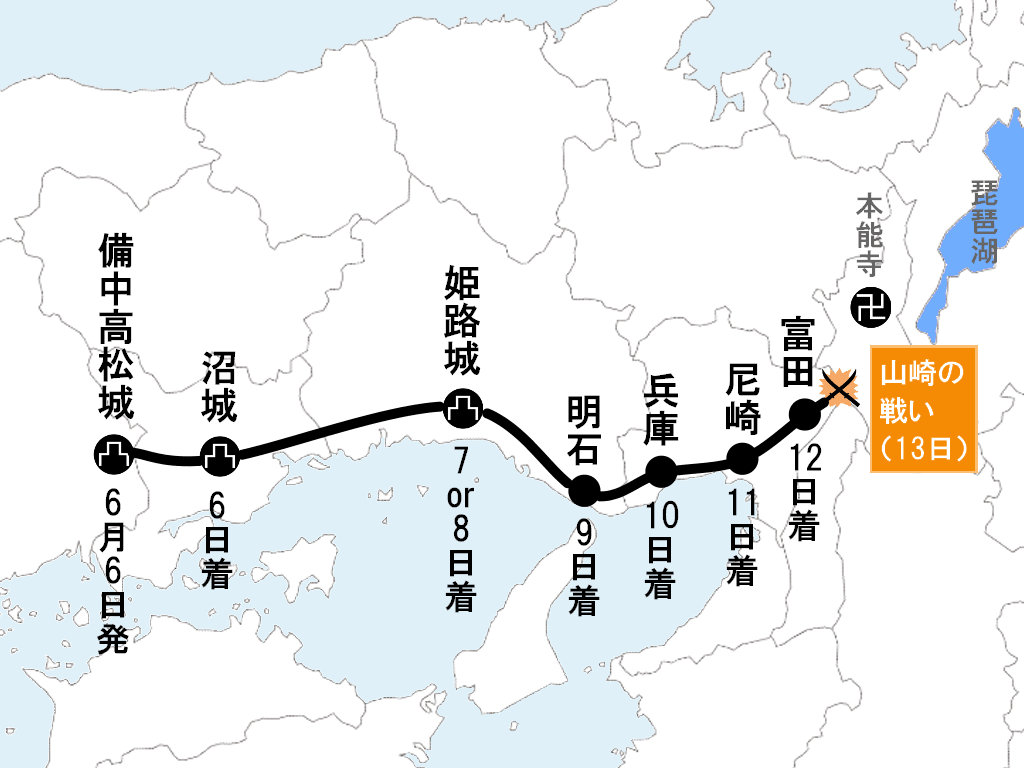

ともかく、秀吉は和睦が成ると、6月5日には陣を払い、京に向かって怒涛の勢いで進軍し始めた。世に言う中国大返しである。

6月13日山崎の戦いで秀吉は明智光秀に勝利。正勝はこの戦いにおいても功を上げたと伝わる。山崎の戦いで中断していた毛利との和睦による国分を担当したのも正勝と官兵衛であった。

秀吉の天下取りの重要な局面で必ずと言ってよいほど正勝の活躍があることに、少々驚きを覚える。はっきり言って黒田官兵衛と遜色ない働きをしていると言っていい。

にもかかわらず、官兵衛ほどの評価がなされていないのは何故なのか。史料を調べていく過程でその手掛かりとなりそうな事実が何点か浮かび上がってきた。その1つが年齢である。

正勝は秀吉の11歳年上であったという。おそらく、秀吉が天下統一を成し遂げるまで自分は生きてはおるまいという読みはあったろう。一方の官兵衛は正勝の21歳下だという。天下統一後の秀吉を支えていくのは、官兵衛を始めとする若く優秀な家臣たちだろうという思いが強かったのではないか。

それを裏付けるような話が残されている。

備中高松城の戦いで水攻めを秀吉に献策したのは官兵衛だが、実際に築堤を担当したのは正勝だと言われる。あたかも官兵衛の指揮下に入ったような任務であるにも関わらず、正勝は率先して築堤に取り組んだという。

官兵衛の献策した水攻めを成功させて、彼の地位を不動のものとしたいという思いが強かったと考えるのは私だけだろうか。中国征伐の頃から正勝と官兵衛がタッグを組むことが多くなったように思えるが、これは秀吉の策であろう。

これは自身が体験したことが基になっているのではないか。おそらく、信長に仕え始めた頃の秀吉は、戦や政治について素人同然だったろう。信長はわざと正勝を秀吉につけたのではないだろうか。

私がそういう見立てをするのには理由がある。

『武功夜話』によれば蜂須賀家は、尾張と美濃の境を流れる木曽川沿いで水運業や牛馬の仲買業を営む「川並衆」と呼ばれる土豪の筆頭格であったという。いわば、武士兼商人というバックボーンを正勝は持っていたわけである。

ちなみに「川並衆」については『武功夜話』にしか記述がないため創作であるという説もある。しかし、正勝の手腕を見ていると「川並衆」的な商業集団を率いていた可能性があると思う。正勝には、実利を失ってでも面子にこだわるという面が無かったように思えるからだ。

信長は、秀吉のスキルアップに正勝が一役買えると判断したのではないか。おそらく、秀吉は信長の意図をすぐに見抜いたであろう。そして今度は官兵衛という優秀な部下を目の前にして、信長が自分にしたように正勝を付けたのではないだろうか。

正勝は11歳下の、しかもかつて部下であったとも言われる秀吉に極めて思慮深く仕えた。いわば黒子役に徹することで、秀吉の天下取りに多大なる貢献をしたのである。その後の賤ヶ岳の戦いと小牧長久手の戦いにおいては、正勝はあまり動きを見せていない。どうやら、この頃には家督を息子の家政に譲っていたようなのだ。

天正13年(1585)の四国征伐の論功行賞によって家政は阿波17万石を拝領する。翌天正14年(1586)になると正勝は病がちとなり、京都で養生していたという。

一旦は回復し大阪に戻るも、程なくして死去する。享年61であった。

あとがき

黒子役に徹した名将は数多あれど、蜂須賀小六正勝ほど実像とかけ離れたイメージを持たれている武将も珍しいと思う。夜盗を働く野武士集団の頭という、あまりありがたくない人物設定があまりに先行してしまったのだろう。侯爵蜂須賀家は、正勝の実像について当然知っていたろう。それだけに、いたたまれない気持ちになったのではないかと推察する。

侯爵蜂須賀家にもまして、あの世にいる正勝は果たしてどのような心持ちであろうか。興味津々である。

【参考文献】

- 小和田哲男『豊臣秀吉』(中央公論社、2007年)

- 桑田忠親『太閤家臣団』(新人物往来社、1971年)

- 戸部新十郎『蜂須賀小六伝 中年から人生を開いた男の物語』(PHP文庫、1992年)

- 高柳光寿、松平年一『戦国人名辞典』(吉川弘文館、1981年)

コメント欄