最後の当主・長宗我部盛親はなぜすべてを失ったのか?…関ヶ原から大坂の陣へ、名家の終焉

- 2025/07/22

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

なぜそんなことになったのか、元親四男でありながら家督を継いだ長宗我部盛親(もりちか)は、最後の当主として、どのような経緯でその生涯を終えたのか、家の没落過程とともにみていきたいと思います。

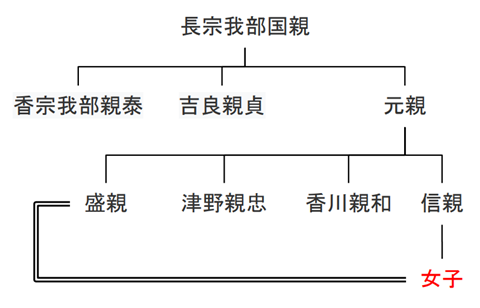

長宗我部家の後継者問題

天正3年(1575)に生まれた長宗我部盛親は、四男だったことから本来家督を継ぐ立場にありませんでした。しかし、父・元親が豊臣秀吉との戦いに敗れ、土佐一国に領土を縮小された後、運命が大きく変わります。というのも天正14年(1586)、秀吉の命による九州・島津討伐で、元親の嫡男・信親が戸次川の戦いで討ち死にしてしまうのです。元親は深い悲しみと失意に沈み、秀吉から与えられようとした領地すら断るほどでした。

その後、元親はしばらく後継者を指名しませんでしたが、最終的に最も愛する四男の盛親に家督を譲る決断をします。さらに、信親の娘(盛親の姪)を正室に迎えさせることも命じました。

この決定は、健在だった次男・香川親和や三男・津野親忠がいる中で、当然ながら家中に大きな混乱を招きます。元親の甥である吉良親実や比江山親興らは、家の秩序を乱すとして盛親への家督継承に強く反対しました。特に姪を正室に迎えることには異議を唱えたようです。

これに対し、重臣の久武親直が親実らを陥れる讒言を行ったとされ、天正16年(1588)、親実と親興は切腹を命じられ、その親族も処罰されました。かつては家臣の意見を聞き入れた元親も、信親の死後は冷静な判断力を失い、反対勢力の排除を推し進めたと考えられています。

さらに元親は、慶長4年(1599)には三男・親忠を幽閉してしまいます。そしてその年には自身も病没。こうして盛親は多くの試練と複雑な経緯を経て、最終的に長宗我部氏の当主となったのです。

関ヶ原後、兄殺害ですべてを失う?

関ヶ原の戦いでは西軍に味方

秀吉死後の慶長5年(1600)には徳川家康と石田三成による関ヶ原の戦いが勃発します。長宗我部盛親は、元親と家康が懇意であったことから当初は東軍に味方しようとしましたが、『古城伝承記』によれば、石田方の関所を越えられず、やむなく西軍に加わったとされています。しかし、烏帽子親の増田長盛との関係性から、もともと西軍に与する意図があった可能性もあります。

長宗我部勢は毛利勢と共に南宮山麓の栗原に布陣しましたが、毛利方の吉川広家が家康に内通していたため、毛利勢は全く動きませんでした。盛親は西軍の敗戦を知らないまま戦いが終結。戦後、盛親は伊賀、大和、和泉へと落ち延び、落ち武者狩りを退けながら辛うじて土佐国へ帰還しました。

結局のところ、盛親は関ヶ原において、何ら影響を与えることはなかったと思われます。

兄殺害事件で家康が激怒

その後、盛親は家康への謝罪を決意しますが、ここで大きな問題が生じます。それは、岩村に幽閉されていた兄・親忠の処遇でした。『土佐国編年紀事略』によれば、藤堂高虎と懇意であった親忠が家康から土佐国の半分を与えられるという噂を聞いた盛親が親忠を処刑したとされます。一方で、『土佐物語』では、盛親は殺害を進言してきた久武親直に反論するも、親直は独断で親忠を殺害したと記されています。

いずれにせよ、兄を殺害した「不義者」の烙印を押された盛親は家康の怒りを買い、井伊直政の取りなしで死罪は免れたものの、土佐国は没収されました。土佐は山内氏の所領となり、本拠地の浦戸城引き渡しを巡る一揆が発生したことで、替え地を与えられる案も消滅。盛親は戦国大名の地位も、領国も、家臣も全てを失い、浪人の身となってしまったのです。

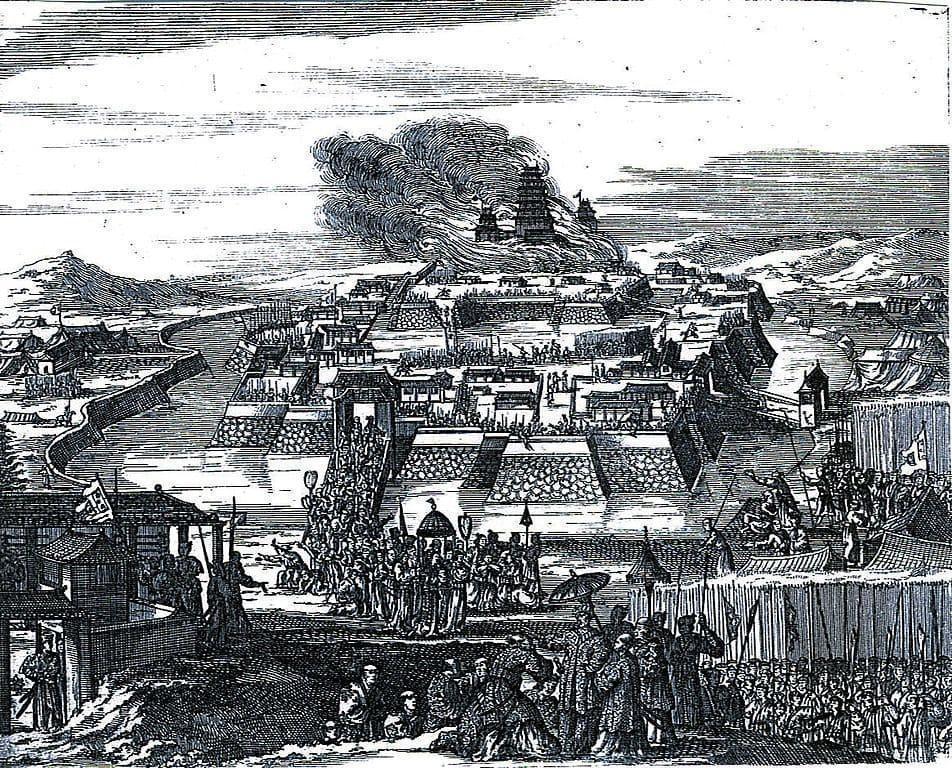

豊臣の主力として「大坂の陣」へ

大坂城へ千の兵力を率いて入城

京都に隠棲していた盛親でしたが、慶長19年(1614)の大坂冬の陣では豊臣方に加勢します。京都所司代の板倉勝重に警戒されながらも、家康に刃向かう意思はないと釈明し、その油断を突いて京都を脱出しました。当初はわずか6騎の家臣しか率いていませんでしたが、大坂城に到着する頃には千人にまで兵力を膨らませていました。これは、土佐を追われた後も旧臣と連絡を取り合い、長宗我部氏の再興を願う多くの家臣たちが決起の時を待っていた証拠と言えるでしょう。

最大の手勢を率いた盛親は、真田幸村(信繁)や後藤基次らとともに「五人衆」の一人として別格の待遇を受けたようで、大坂城に集まる牢人衆を束ねていきました。籠城戦となった冬の陣では、真田丸の援軍として守備を固めたとみられますが、和議が結ばれたため大きな衝突には至りませんでした。

休戦期間中、豊臣方では徳川との再戦が検討され、融和派と過激派に分かれました。『駿府記』によると、盛親、大野治房、毛利勝永、仙石秀範の4人は過激派に属していたとされており、結局、決戦は避けられない状況となります。

大坂夏の陣で藤堂高虎と激戦

元和元年(1615)、家康との最後の決戦となる大坂夏の陣が勃発。盛親は5千の兵を率いて八尾方面へ出陣し、徳川方の藤堂高虎部隊と激突しました。当初は吉田内匠が討たれて劣勢だった長宗我部勢でしたが、盛親が三百騎の馬廻りを下馬させて槍衾で反撃に転じたため、藤堂勢では藤堂勘解由氏勝、藤堂高刑、そしてかつて長宗我部氏に仕えた桑名吉成らが討ち死にするなど、深刻な損害を与えました。

しかし、藤堂勢は粘り強く持ちこたえ、若江方面で木村重成を討った井伊直孝が合流すると形勢は逆転し、長宗我部勢は敗走しました。その後、大坂城も陥落。盛親は京橋の守りを捨てて落ち延びましたが、蜂須賀氏の家臣に発見されて捕らえられました。二条城の柵に縛り付けられて晒し者にされた後、六条河原で斬首され、その首は三条河原で晒されています。

盛親には5人の男子がいましたが、彼らもことごとく捕らえられ処刑されたため、元親直系の長宗我部氏はここに滅亡しました。ただし、元親の弟である島親益の子孫は土佐藩の下級藩士として存続し、現在の長宗我部氏の当主につながっています。

おわりに

長宗我部盛親は、父・元親に愛されただけに、文武の才能に恵まれていたと推測されます。しかし、後継者問題を巡る家中分裂や兄殺害による家康の怒り、そして秀吉から十分な信頼を得られなかったことなどが重なり、その器量を発揮する機会は限られていました。信親の烏帽子親が織田信長であったのに対し、盛親の烏帽子親が増田長盛であったことからも、秀吉が長宗我部氏や盛親をどのように位置づけていたかが伺えます。もし信親が生きていれば、長宗我部氏はより一枚岩となり、家康が目を見張るほどの活躍ができたかもしれません。

コメント欄