「長宗我部元親」土佐の出来人と呼ばれるも、四国統一は幻だった!?

- 2020/07/22

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

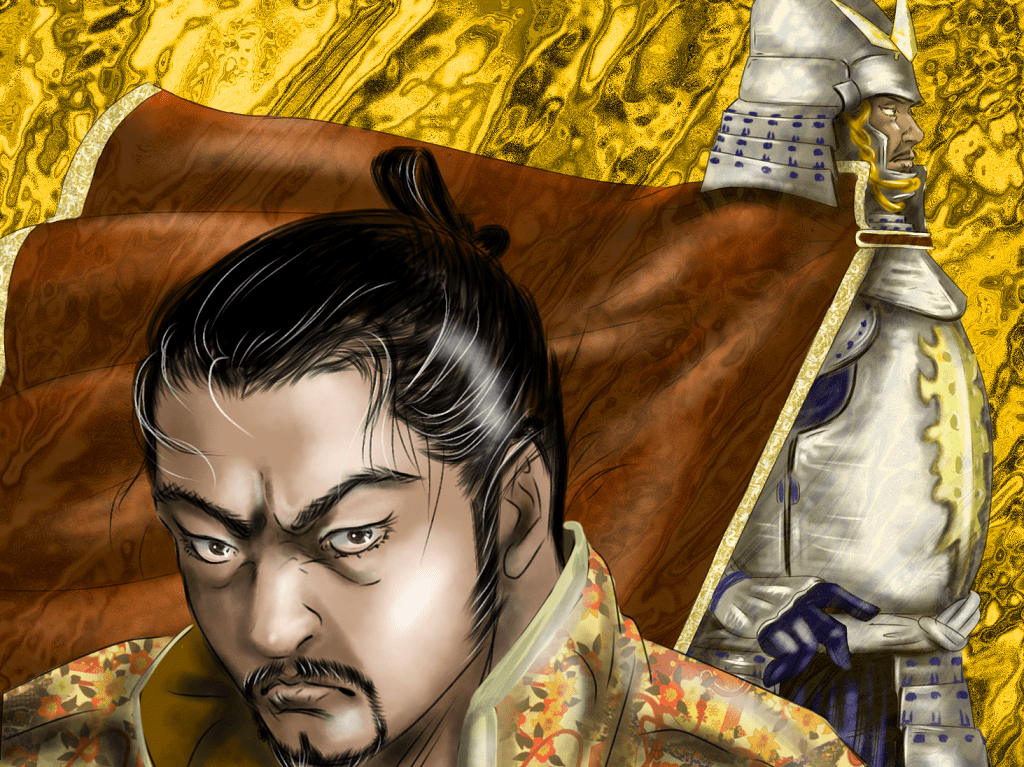

戦国時代の土佐国を支配したのは長宗我部氏であり、「ちょうそかべ」と読みます。変わった名字ですが、土佐一国を統一し、その勢いで四国一円を制覇するに至った長宗我部元親という人物は、歴史ファンにはお馴染みでしょう。

そんな元親も、意外なことに幼い頃は周囲から嘲笑されるほどに軟弱な武将だったといいます。本記事では四国統一という偉業を成し遂げた彼の生涯を追っていきます。

そんな元親も、意外なことに幼い頃は周囲から嘲笑されるほどに軟弱な武将だったといいます。本記事では四国統一という偉業を成し遂げた彼の生涯を追っていきます。

【目次】

元親誕生~家督相続

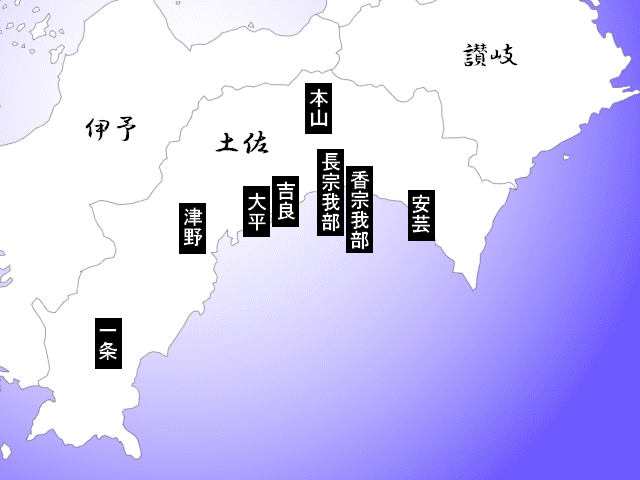

長宗我部氏は土佐国の有力豪族の七氏(土佐七雄)の一つに数えられ、岡豊城を本拠とした国人です。元親の祖父・長宗我部兼序の代には、同じ土佐七雄である本山氏・大平氏・吉良氏らに岡豊城を攻め落とされ、滅亡寸前にまで至りますが、土佐国司である一条氏の仲裁もあって、やがて本拠地の岡豊城を取り戻します。

その後は元親の父である国親が地道に勢力回復に努めていきました。元親が生まれたのはそうした過程の天文8年(1539)です。

元親の幼名は弥三郎。母は美濃国の斎藤氏の娘と伝わっていますが、美濃のマムシこと斎藤道三が守護代斎藤氏の名跡を継いだのは天文7年(1538)のことなので、おそらく道三の娘ではないでしょう。

参考:長宗我部氏の系譜

- 初代能俊

- 2代俊宗

- 3代忠俊

- 4代重氏

- 5代氏幸

- 6代満幸

- 7代兼光

- 8代重俊

- 9代重高

- 10代重宗

- 11代信能

- 12代兼能

- 13代兼綱

- 14代能重

- 15代元親

- 16代文兼

- 17代元門

- 18代雄親

- 19代兼序

- 20代国親

- 21代元親

- 22代盛親

あわせて読みたい

初陣

若い頃の元親に関してはよくわかっていませんが、軟弱な性格・色白の容姿から「姫若子」と揶揄されるなど、家中での評判はあまりよくなかったようです。しかし、永禄3年(1560)の「長浜の戦い」での初陣によって一気に下馬評を覆します。元親はこの初陣にあたり、鑓の突き方も知らなかったため、家臣の秦泉寺豊後に聞いて「敵の眼を突け」と教わったといい、いざ合戦が開始すると、50騎ほどで敵中突撃をして2人を討ち取る功をあげたといいます。

この初陣の後、まもなくして父国親が病死したため、家中での名声を一気に高めた元親が家督を継承するのです。

15年を要した土佐国の統一

当主となった元親は土佐の諸豪族を次々と攻め、順調に勢力を拡大。ただし、本山氏との戦い(1560~68)、安芸氏との戦い(1569)、一条氏との戦い(1569~75)、といったように、土佐国の平定までの道のりは決して楽なものではなく、約15年もの期間を費やしています。本山氏との戦い

まずは土佐統一戦の最初の相手である本山氏との戦いをみていきましょう。※参考:本山氏との戦い年表

| 1560年 | 国沢城・大高坂城・秦泉寺城、久万城などを攻略 |

| 1561-62年 | 高森城、神田城、石立城などを攻略 |

| 1563年 | 朝倉城・吉良城を攻略。 元親の弟・親貞が同城に配備され、吉良氏の名跡を継ぐ |

| 1564年 | 本山茂辰が病死。 同年に本山氏は本拠の本山城を捨てて瓜生野城に籠城 |

| 1568年 | 本山氏を降伏させる |

元親は上記の間に結婚もしたとみられており、相手は美濃国の斎藤利三の妹とも、石谷兵部大輔の娘ともいわれています。ちなみにこの妻の出自がのちの織田政権との交渉に大きな役割を果たすことになります。

なお、本山氏を降すまでに数年の空白期間があるが、これは「一条氏への軍事支援」「安芸氏へ備えるための軍備強化」そして「土佐神社の再興」などの理由などがあげられます。

安芸氏を滅ぼす

次に一時和睦していた安芸氏との戦いが永禄12年(1569)に再開されます。元親は安芸国虎の安芸城を攻めて、国虎を自害に追い込んで安芸氏を滅ぼすと、残る支城も次々と攻略。戦後、安芸城には弟の香宗我部親泰を配置しました。

余談ですがこのときの香宗我部氏は既に安芸氏との戦いで没落、親泰が養子入りして当主となっており、長宗我部氏の統制下に置かれています。

あわせて読みたい

一条氏と断交、四万十で兼定を撃破!

同年の11月には、長宗我部方が一条氏の高岡郡蓮池城を攻め落としたことで、両者の友好関係が消滅します。そして天正2年〈1574)には、当主の一条兼定が家中で悪評を買ったためにクーデターによって九州に追放されるという事件が起こりました。土佐統一を進めていた元親にとって、これは願ってもないことでしたが、翌天正3年(1575)には復権をめざす一条兼定が四国へ上陸。こうして四万十川の戦いに発展しました。

この戦いで元親は一条勢を難なく蹴散らし、名実ともに土佐国を統一することになります。なお、あっさり敗れた兼定は伊予国へ逃れ、再起をはかりますが、そのまま伊予で没したとか。

あわせて読みたい

四国進出のため、織田政権に接近!

土佐国を手に入れた元親は、休む間もなく四国進出に動きだしています。同年の秋頃には、四国進出の端緒として三好氏の支配する阿波国の海部城を奪取し、ここに弟の香宗我部親泰を守備させて阿波南部の軍代としました。また、元親は土佐統一の後まもなく、織田信長に四国進出のことを伝えたといいます。これは元親の妻の実家(斎藤利三 or 石谷氏)が明智光秀の家臣であったことから、光秀を介してのことでした。

ところで、元親はなぜ信長にわざわざ四国進出の旨を伝えたのでしょうか?

信長は既に15代将軍足利義昭を京から追放して織田政権を樹立しており、他国を脅かす強大な存在となっていました。その勢力は拠点・美濃の岐阜城から西へ伸び、幾内を飲み込んで中国・四国へも迫るほどです。

つまり、島国の元親としても、幾内周辺をも支配した信長の存在を無視できず、誼を通じようとしたのですね。元親の四国制覇の戦いは、中央政権の情勢と深く関わりながら進められていったのです。

毛利・織田・長宗我部三者の関係は?

天正4~5年(1576~77)には、阿波国の要所・白地を攻略し、さらに伊予国への侵略も弟・吉良親貞を中心に展開していきます。この頃、中央では毛利輝元を頼った足利義昭が反織田勢力を結成。「織田政権 vs 毛利氏を主軸とした反織田勢力」の戦いが開始されていました。

伊予国は、河野氏・宇都宮氏・西園寺氏などが領有しており、河野氏と毛利氏とは同盟関係にありました。中央の情勢でみれば、織田派の長宗我部氏は反織田派の毛利氏と敵対関係になりますが、この頃の長宗我部と毛利氏は密かに良好な関係にあったようです。

三国同時経略

天正6年(1578)からは讃岐国へも進出し、元親は阿波・伊予・讃岐の3国同時経略を行なっていました。この年、元親は信長に嫡男・弥三郎(のちの長宗我部信親)の烏帽子親になってもらうように依頼したといい、信長から一字を拝領して "信親" と名乗らせています。翌年になると、二男の親和に香川信景の娘を娶わせ、婿養子に入れさせたことで、西讃岐の香川氏を従属下に置くことに成功。一方で阿波国でも、長宗我部勢が阿波岩倉城を奪取して大勝を収め、さらに三好氏の居城・勝瑞城をも一時的に占拠しています。

このように西讃岐を掌握、さらに阿波国もほぼ制圧するなど、四国制圧の戦いは順調に進んでいきました。

信長に睨まれて窮地に

信長が心変わり!?

しかし、天正8年(1580)には状況が暗転します。本願寺の残党勢力や雑賀衆、淡路国の勢力が四国へ乱入し、三好氏の本拠・勝瑞城が奪い返されてしまい、これにより、讃岐国の国衆が動揺し、長宗我部氏から離れる者もあらわれたといいます。本願寺の残党勢力らがなぜ三好氏に加担したのかはわかっていませんが、一説には信長が裏で糸を引いたとか…。実際、信長は元親に「四国は元親の手柄次第だ」とも伝えていたのですが、のちに約束を反故にして三好康長に阿波・讃岐の攻略を命じているのです。

信長が心変わりしたのは、一説に何者かが「元親はいずれ天下統一の妨げになり、阿波・讃岐を支配したなら、淡路国にも手を出す」といった旨の讒言を信長にしたと伝わっています。これに乗せられた信長が「土佐と阿波の南半国の支配のみを認める」旨を元親に言ったようです。

下記は元親が信長に返した内容です。四国統一に近づいていた元親には到底受け入れられない話だったのでしょう。

元親:四国は私の手柄で切り取ったのであり、信長様からの恩義ではありません。思ってもみないお言葉で驚きました。

あわせて読みたい

信長横死!絶対絶命の窮地を逃れる

天正10年(1582)3月、信長は甲斐の武田勝頼を滅ぼすと、5月にはついに四国攻めを決定。先鋒隊の三好康長が阿波国勝瑞城に入り、長宗我部方の諸城への攻撃が開始されました。信長を敵に回した元親は、もはや四国制覇どころではなくなっていたのでしょう。信長の圧力に耐えられなくなったのか、5月21日には一転。讃岐と阿波を信長に明け渡すとして、態度を軟化させているのです。

6月3日には信長三男・織田信孝を大将とする本隊が出陣予定でしたが、四国へ攻め寄せてくることはありませんでした。それは前日の2日に本能寺の変が勃発して信長が亡くなっていたからです。

あわせて読みたい

今度は秀吉と対立!

信長死後、謀反人の光秀はまもなくして羽柴秀吉に討たれ、やがて織田家中は秀吉陣営と柴田勝家の陣営に分かれて対立するようになります。一方、難を逃れた元親は、しばらく兵を休めた後に再び軍事行動を起こし、勝瑞城を陥落させて阿波国をほぼ制圧(中富川の戦い)。

このとき、秀吉は勝瑞城の救援に援軍を送りこんでおり、四国に対する考え方が信長と同じであることが浮き彫りとなりました。つまり、この時点で元親と秀吉は明確に敵対関係となったのです。

柴田勝家に味方し、秀吉に抵抗

天正11年(1583)には秀吉と勝家の決戦「賤ヶ岳の戦い」が行なわれますが、それに先立って勝家陣営から元親に軍事面で協力するよう要請が届いています。当然、秀吉と敵対する元親は勝家に協力することになり、秀吉を牽制するために軍を動かしました。同年2月から三好の支城である讃岐国の石田城を攻めるなどし、4月21日には秀吉が派遣した仙石秀久の軍勢と讃岐大川郡引田で激突し、翌22日には仙石勢を敗走させています。

あわせて読みたい

また、同じ頃に阿波国でも弟の親泰に木津城を攻略させるなどしました。しかし、一方で同日に秀吉と勝家の戦いの決着がついており、勝家は本拠の越前国北ノ庄城へ敗走し、2日後には自害して果てます。

こうして織田家の実権を完全に掌握した秀吉は、以後、仙石秀久らにたびたび長宗我部領を攻め込ませていきました。

この年はまだ長宗我部と毛利氏の友好関係が続いていましたが、伊予国をめぐる長宗我部と河野氏の戦いに関しては、毛利氏は元親に和睦を求めていました。

同年末、元親は秀吉に懇願していますが、拒否されたといいます。

元親:阿波・讃岐2か国を手放す代わりに伊予国を与えてほしい

秀吉:伊予は毛利輝元に渡す

徳川家康に味方し、秀吉に抵抗

秀吉に突き放された元親は、秀吉に従う毛利氏もいつ敵対するのかと恐れていましたが、再びこの窮地を脱する機会が訪れます。それは信長二男・織田信雄の存在でした。信雄は織田の後継者を望んでおり、秀吉が織田家中を掌握していることに不満を抱いていました。秀吉にしてみても信雄は邪魔な存在でした。

天正12年(1584)3月、秀吉が信雄の重臣・三家老を味方にしようと働きかけましたが、信雄は内通の疑いで三家老を殺害する事件が起きました。

これがきっかけで秀吉は信雄討伐を決意。信雄もまた、かつて父・信長の盟友であった徳川家康に接近して味方につけたことで「小牧・長久手の戦い」が勃発することになります。

さっそく元親のもとにも信雄から連絡が入り、秀吉を背後から牽制することや、毛利輝元を味方にするなどの要請を受けています。

また、雑賀衆・根来衆も信雄・家康に味方することになり、元親にとっても秀吉の脅威を排除する絶好の機会となったのです。

この戦役において、元親は四国以外にも淡路・摂津・播磨への出兵を要請されましたが、そこまでの余力はなく、四国統一戦を進めていきます。6月には讃岐の十河城を陥落させ、その後に虎丸城を包囲して讃岐国をほぼ制圧しています。

残る伊予国では毛利氏が和睦仲介に絡んでいましたが、同年8~9月頃には長宗我部と毛利の関係が破綻。以後、元親は伊予への攻勢を強めていきます。しかし、戦いの結末は、信雄が秀吉に攻め込まれて単独で降伏したことで家康も秀吉討伐の大義名分を失い、終了してしまいます。

前年の賤ヶ岳の戦いのときと同様、元親は再び秀吉の敵対勢力に加担したものの、秀吉を討ち倒すことはできなかったのです。

秀吉の四国征伐を前に屈する

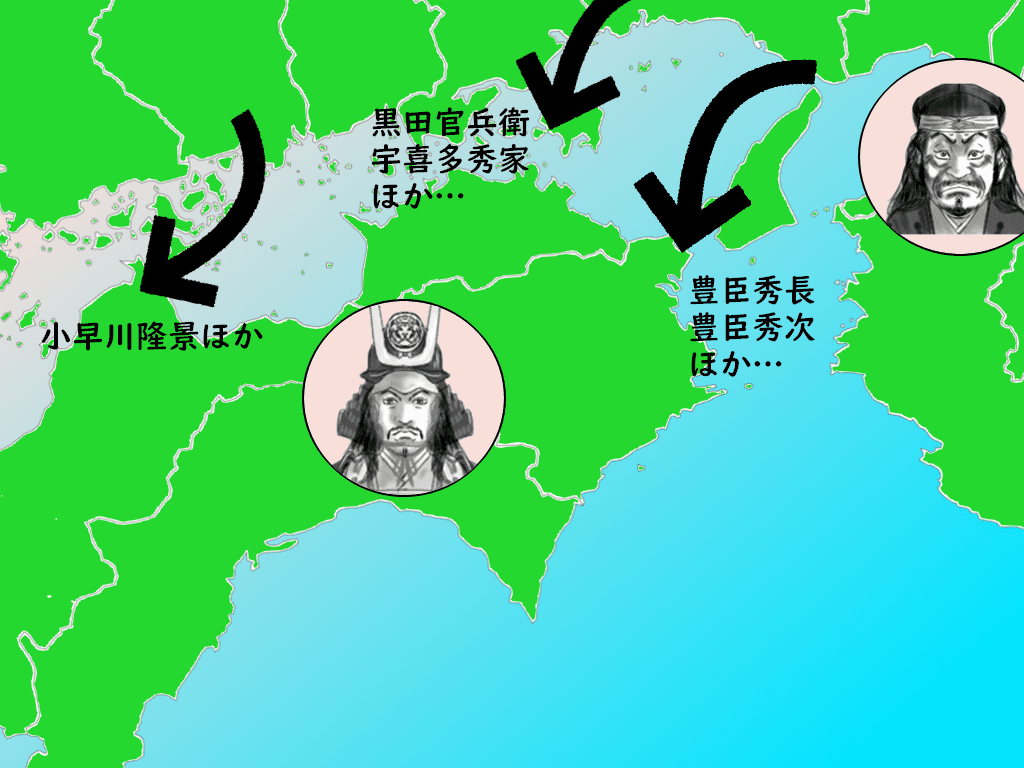

天正13年(1585)に入り、秀吉は信雄に味方した根来衆・雑賀衆、および長宗我部氏の討伐を計画します。元親は秀吉と粘り強く交渉し、土佐・伊予2か国の安堵と引き換えに嫡男・信親らを人質に差し出すなどの条件を提示し、一旦は秀吉も手を打とうとしたようです。しかし、伊予国は毛利氏が求めていたたため、結局は和睦交渉はまとまらず、秀吉の四国征伐が行なわれることになりました。

なお、通説では同年の春頃に元親が四国統一を達成したといわれていますが、これは現在では否定的な見方となっています。というのも、阿波の土佐泊城や讃岐の虎丸城を陥落させたという記録がなく、伊予の河野氏も降伏していないとみられているからです。

秀吉が四国攻めの準備をすすめ、元親も必死に和睦交渉をしている時期であった点を考えると、四国統一の戦いを進めていたというのは疑わしいでしょう。

話を元に戻しますが、元親は和睦交渉と並行して同年5月には防御体制を整えていました。一方の秀吉は弟・羽柴秀長(=豊臣秀長)を総指揮官として伊予・讃岐・阿波の三方面からの攻撃を計画しており、6月下旬以降、順次軍勢を派遣してきました。

秀吉はこの戦いにおいて無理に力攻めにせずに水攻めなどを行なっており、最初から長期戦を考えていたようです。多勢に無勢であり、長宗我部勢は徐々に支城を攻め取られていき、7月にはついに降伏。元親の四国制圧は当主となってから実に25年もかかったが、それが秀吉の手により、たった1カ月で崩れ落ちたのです。

翌8月には四国の所領配分(四国国分)が行なわれ、秀吉に降伏した長宗我部の所領は土佐一国のみとなり、阿波国は蜂須賀家政、伊予国は小早川隆景、讃岐国は仙石秀久の知行地とされました。

その後、元親は秀吉に臣下の礼をとるため、10月に上洛して秀吉に謁見し、翌天正14年(1586)正月にも年賀の挨拶に秀吉のもとを訪れています。以後、長宗我部氏は豊臣大名として秀吉の命令に従うことになりますが、土佐国が木材の産地であったことにより、豊臣政権から主に建築用途での材木集めを命じられています。

嫡男信親の死後、四男の盛親を後継者に推す

豊臣政権下ではじめての軍役は同年の秋頃より行なわれた九州征伐です。先鋒には元親や仙石秀久ら四国勢と、毛利氏などの中国勢が命じられました。豊後国で12月に起きた戸次川の戦いでは、四国勢の作戦失敗によって大敗。このとき嫡男の信親が討死するという悲劇にみまわれた元親は信親の後を追って自害しようとしますが、家臣に止められて退却したといいます。

翌年(1587)には、島津氏が降伏。秀吉は気をつかったのか、信親討死の功として元親に大隅国を与えるとしますが、元親はこれを辞退したといいます。

晩年の元親

九州平定後、土佐へ戻った元親は、検地など国内整備を進める一方、信親の死で発生した跡継ぎ問題では、二男や三男を差し置いて、四男の盛親を後継者に推したため、家中が大きな騒動に発展します。当然、重臣らに反対されるのですが、強引に盛親を後継者として定め、なんと、一門の吉良親実を粛清してしまうのです。

小田原征伐・朝鮮の役に従軍

天正18年(1590)の小田原征伐のときは、長宗我部水軍を率いて参戦し、はじめに下田城を攻め、のちに北条氏の本拠・小田原城包囲にも参加したとされています。続く朝鮮出兵(文禄の役、1592~93)では、子の盛親とともに朝鮮に渡海しました。慶長元年(1596)にはサン=フェリペ号事件に対処し、秀吉によるキリスト教迫害の引き金を作ってしまいます。領内では検地を行い、慶長2年(1597)には盛親と共に分国法である『長宗我部元親百箇条』を制定しています。

慶長3年(1598)、秀吉が死去すると豊臣家中では徳川家康が台頭し、これに前田利家や石田三成らが反発して政情が不安定になっていきました。元親は伏見屋敷に滞在していたらしく、その間に徳川家康の訪問を受けています。

その後は土佐に帰国しますが、慶長4年(1599)3月に三男・津野親忠を幽閉しています。これは、何者からか、"親忠が四男盛親の家督相続を不満に思っている" との讒言(ざんげん)があったからだとされています。

この幽閉直後より体調を崩し、4月に病気療養のために盛親とともに上洛して伏見屋敷に入りました。しかし、病状はやがて悪化して重篤となり、京都や大坂から名医が呼ばれるも快方には向かわなかったようです。

死の直前、元親は盛親に対し、戦陣において布陣の変更を禁じることを命じました。「桑名弥次兵衛=先陣、久武内蔵助=中陣、宿毛甚左衛門=後陣」ということのようですが、これが盛親に残した遺言となり、波乱万丈の61年の生涯を閉じました。

おわりに

長宗我部元親は、土佐の軍記物の多くには「慈悲深い人物」として描かれているそうですが、敵方の軍記物だと、「子供を串刺しにして楽しむ」など、残忍な人物として伝えられています。実際のところ、どうだったのかはわかりませんが、慈悲の心と残忍な心の両面を持ち合わせていたような気がします。嫡男信親の死後より、残酷なふるまいが多く見受けられるので、信親の死のショックが大きく影響しているのではないでしょうか。

コメント欄