「豊臣秀頼」豊臣家最期の当主は暗愚どころか優秀な武将であった!

- 2020/12/17

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

豊臣秀頼と言えば、信長の妹市の娘である淀殿を母に持つ、秀吉の子にして後継者であることは知られているが、記述のある史料が極めて少ない人物である。

そのため今回はその周辺の人物から浮かび上がる言行を捉えることに終始した。秀頼はどのような生涯を送った人物なのだろうか。

そのため今回はその周辺の人物から浮かび上がる言行を捉えることに終始した。秀頼はどのような生涯を送った人物なのだろうか。

遅すぎた誕生

豊臣秀頼は文禄2(1593)年、太閤秀吉と側室淀殿との間に生まれた。当時秀吉は56歳。この頃の50代と言えば、現在の70代に相当するとも言われるので、かなり高齢となってから授かった子であった。幼名は「拾」(ひろい)。奇妙な名に思えるが、実は淀殿には夭折した第一子の鶴松がいて、その幼名が「棄(すて)」であったところを危惧し、その名になったと伝わる。

秀吉の溺愛ぶりは尋常ではなかったという。既に後継者として関白となっていた甥の秀次は、自分の立場に不安を覚えたのではないだろうか。なにせ、秀吉と同じ百姓上がりであった秀次と比べて秀頼には織田の血が流れているのだ。

諸大名の統率という視点から見ると、自分よりも秀頼のほうが適格であると感じても無理はない。このあたりが、秀次切腹事件につながってくるのではないか。

私は、秀吉の弟・秀長の病死に続いて、この秀次の切腹が豊臣政権の凋落を決定づけたと見ている。秀次が能力的には秀吉に及ばないことは当然としても、関白の職を問題なくこなしていたことは、様々な史料から確認できるのだ。

しかし、百歩譲ってここまでを致し方なしとしても、秀吉の寿命は秀頼の運命を大きく左右することになる。

太閤秀吉死す

慶長3(1598)年8月、太閤秀吉が没する。享年62歳だという。後10年は無理だとしても、5年ほど生き長らえれば、秀頼の運命はかなり違ったものになっていたに違いない。というのも秀吉の死後、秀頼は慶長10(1605)年に10歳そこそこで右大臣まで官位をあげているからである。

秀吉が後5年生きられれば、秀頼が右大臣か左大臣に就任するくらいまでは見届けられたのではないか。そして、家康の台頭を抑えることも可能であったろう。

家康と言えば、豊臣秀長と前田利家暗殺疑惑があるのだが、秀次事件について関与はなかったのか、そして秀吉の死についてはどうか。私がこれほどに家康を胡散臭いと思っているのは、あまりに彼に都合よく豊臣政権の凋落が進行しているからなのだが、これについて面白い記述がある。

18世紀に朝鮮で編纂された『燃藜室記述(ねんれいしつきじゅつ)』によると「秀吉は沈惟敬(しんいけい)によって毒殺された」というのだ。

沈惟敬は朝鮮出兵の際に朝鮮側の使者であった人物であり、秀吉とも謁見している。因に、秀吉の死は沈惟敬が帰国した2年後であるから毒殺の可能性は低いという。しかし、沈惟敬の意を受けた何者かが遅効性の毒を用いて暗殺した可能性はないのだろうか。これを行うには、沈惟敬に通じた者が秀吉に数年に渡って毒を盛る必要があり、実行に少々無理がありそうだ。

それでは、秀吉を無き者にしようとする何者かが毒を盛り、沈惟敬の仕業という噂を朝鮮側に流したという可能性はないだろうか。私が怪しいと思っているのは対馬の宗 義智(そう よしとし)と徳川家康である。

宗義智は対馬宗氏20代当主であり、当時は朝鮮との貿易をほぼ独占していた。そもそも、対馬は平野が少なく農業に適さない地であり、交易で生計を立てるしか道のない国であった。

そんな状況の中で朝鮮との戦となれば、国内経済がボロボロになるのは目に見えていた。義智は唐入り(朝鮮出兵)の話を耳にして、頭を抱えたに違いない。困った義智が、あるタイミングで家康に相談を持ちかけた可能性はないだろうか。

ちなみに文禄4(1595)年の秀次事件以降、家康は事後処理のために江戸城より伏見城に滞在することが多くなったという。これを機に豊臣政権内での家康の発言力が大きくなっていったと言われているのだ。

そんな最中の慶長2(1597)年、慶長の役が開始される。

義智はこのタイミングで肥前名護屋城に後詰めに来ていた家康に相談したのかもしれない。義智が秀吉暗殺を望んだとは考えにくいが、家康主導で暗殺を実行した可能性はあるだろう。

義智は朝鮮経由で日本では珍しい毒物を入手したのかもしれない。後は、自分の天下となってから、義智を通じて朝鮮側に「太閤は沈惟敬に暗殺された」との風説を流せばよい。

私がこのように推測するのは、義智の関ヶ原の戦い後の処遇が破格だからだ。具体的には対馬の本領安堵に加えて、朝鮮や中国との交易に独占権まであたえているのだ。関ヶ原本戦こそ家臣を参戦させるにとどめているものの、基本的には西軍方として行動しているにも関わらずである。

義智と家康が共犯関係にあるとするならば、この処遇にも納得がいくようにも思える。ここまでは、あくまで私の推測であり、史料による裏付けはない。

ともかく太閤秀吉、そして翌年には前田利家も死去し、事態は関ヶ原に向かって動き出す。

関ヶ原の戦い

慶長5(1600)年関ヶ原の戦いが勃発する。この戦は東西両軍とも豊臣政権、つまり秀頼のためという大義名分の下に行われた。西軍はともかく、東軍を率いる家康は、秀吉が没するや重臣による合議制を蔑ろにし始めた人物である。

家康がこの大義の下に軍勢をまとめることができたのは、政権内の武断派と文治派の対立を上手く利用したからであろう。

秀頼がこの戦の際に、西軍総大将の毛利輝元の庇護下に置かれていることを見ても、実際の大義名分は西軍にあったのではないか。要は、もはや家康を凌駕し得る武将が存在しなくなってしまったということだろう。

そんな情勢のなか、石田三成は健闘したとつくづく思うのである。というのも、野戦は家康の得意中の得意とするところであり、あの秀吉ですら手こずったという経緯があるからである。これは、西軍の陣立や采配が優れていたということを意味しよう。

しかし、家康の老獪な調略作戦の前に全ては崩れ去る。小早川秀秋の寝返りにより、西軍は敗北を喫することになる。政権の身内による寝返りという衝撃的な結末であった。

勝利した家康は次なる布石を打つ。関ヶ原の戦後処理の一環として、太閤蔵入地のうち、諸大名に管理を任せていた分を勝手に分配してしまったのである。

論功行賞の一環と言われてしまえば、反論し難いところを突く辺りはさすがであろう。秀頼は未だ数えで8歳であり、このようなことが行われていたことなど知る由もない。

結局、豊臣家は65万石を領するのみの一大名に転落してしまうのである。

方広寺

慶長8(1603)年家康は征夷大将軍に任じられる。家康が幕府を開いたことで、天下は家康を中心に回り始める。この時点で豊臣政権は事実上終焉を迎えたのだ。

関ヶ原の戦いが無かったならば、秀頼は関白に就任できた可能性は高いと思われる。そもそも、朝廷内で秀頼は順調に官位を上げており、ゆくゆくは関白に就任するものという雰囲気は朝廷内でもあったらしい。

ところが慶長11(1606)年に家康が武家官位推挙権を朝廷より獲得したことで、秀頼の官位昇進に横槍が入ることとなる。

当時、秀頼は右大臣の位に就いていたが、これが左大臣に昇進してしまうと家康にとっては不都合だったのであろう。というのも、左大臣は右大臣の位より上であり関白を兼任することもある、言わば朝廷の殿上人の最高ランクなのだ。

この位に秀頼が就いてしまうと、いざ豊臣家と事を構えるという時に朝敵カードを切られてしまう可能性を否定できなかったのではないか。1606年以降、諸大名は幕府の許可なく官位を賜ることができなくなってしまったのである。

この時期、豊臣家及び朝廷は不可解な動きを見せている。慶長12(1607)年1月17日、秀頼は右大臣を辞し、その後、秀頼が官位を賜った形跡は無い。

しかし、『押小路家文書』によれば、以下のような宣旨が現存する。

右大臣豐臣朝臣

正三位行權中納言藤原朝臣光豐宣

奉 勅件人宜令任左大臣者

慶長十三年四月廿八日 大外記中原朝臣師生奉

要は、この文書が本物であれば、秀頼には左大臣の辞令が下りていたことになるのだ。どうやら、秀頼の右大臣辞任は左大臣昇進に伴うものであったようなのである。

これはどういうことなのだろうか。

当時豊臣家は幕府から五摂家と同様の扱い、すなわち公家としての扱いを受けていたとされている。おそらく秀頼は当初、この点を利用して家康の武家官位推挙権に抵触しないと踏んで左大臣昇進を受諾するつもりだったのではないか。

ところが、秀吉が武家関白であったという経緯から、後継者である秀頼もそれに準じて扱われる、つまり武家官位推挙権を侵害する可能性を指摘する人物がいたのではないだろうかと私は睨んでいる。

これ以後、豊臣家が徐々に求心力を失っていった事を考えると、その人物の背後に家康がいたと考えてよいだろう。

慶長16(1611)年に家康は後水尾天皇即位につき上洛した際、秀頼と二条城での会見を要請した。これは、加藤清正や浅野幸長らのとりなしによって反対意見もある中で実現している。

この際、二条城において在京の大名22名に幕府への忠誠を約束する誓詞を提出させている。これは翌年にも行われ、65名の大名が誓詞を提出している。

実はこの際、家康は秀頼には誓詞を提出させていない。豊臣方の反発を避けるためだと思われるが、諸大名たちの中には秀頼も誓紙を提出したものと思い込んだものも多かったのではないか。

私にはこの会見を機に、豊臣も徳川に屈したという空気が醸成されていったように思えてならない。そして、その後慶長16(1611)年に加藤清正が、そして慶長19(1614)年には前田利長が亡くなるという不幸が続くのである。

因みに、両者とも家康による暗殺疑惑がある武将であることは興味深い。彼らの死によって、秀頼のために一肌脱ごうという勢力はほぼ無くなったといって良いであろう。

これらが全て家康の策謀だとするならば、寒気すら覚える。これは、一種の秀頼包囲網ではないのか。

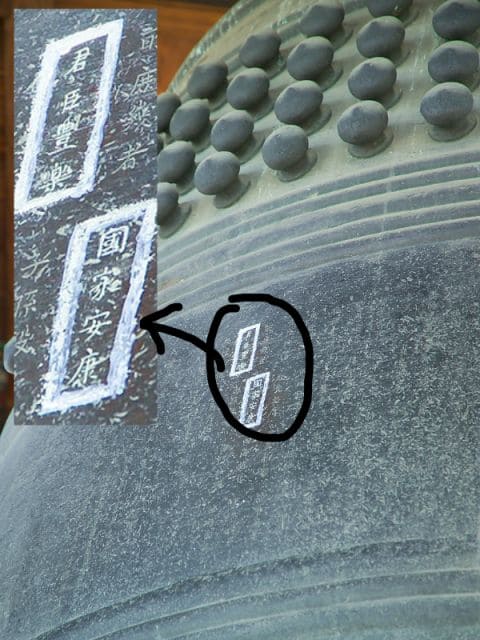

その極め付けが方広寺鐘銘事件である。これは、慶長19(1614)年4月に豊臣家が再建していた方広寺の梵鐘が完成したのだが、8月にその銘文に問題ありとして、家康の詮議を受けたという事件である。

その銘文が有名な、「国家安康」「君臣豊楽」であったわけであるが、家康の文句の付けどころは自分の諱である家と康が離れていて諱を犯しているというものであった。

従来は、これを家康の「イチャモン付け」とする説が多かったのだが、歴史学者の宮本義己氏は武家社会において諱は重要な価値を持っていたので、それを安易に犯すのは不注意であるという旨の説を提唱している。

この件と前後する頃に前田利長が亡くなっていることは注目に値しよう。

この頃豊臣方は恩顧の大名達の死によって孤立を深めつつあった。ここに至ってやっと家康が、豊臣家を政から排除しようとしていることに気がついたのか、兵糧や浪人を集め始めているのである。

この時期、両家の対立を緩和すべく奔走したのが片桐且元である。ところが、次第に豊臣方から裏切り者として扱われるようになってしまい、結局且元は大坂城を退去する。この際秀頼が且元の殺害を企てた、という報告が家康の耳に入ったという。

且元は実質、豊臣と徳川に仕える身となっていたので、このことを家康が看過するはずはなかった。家康は諸大名に出陣命令を発する。

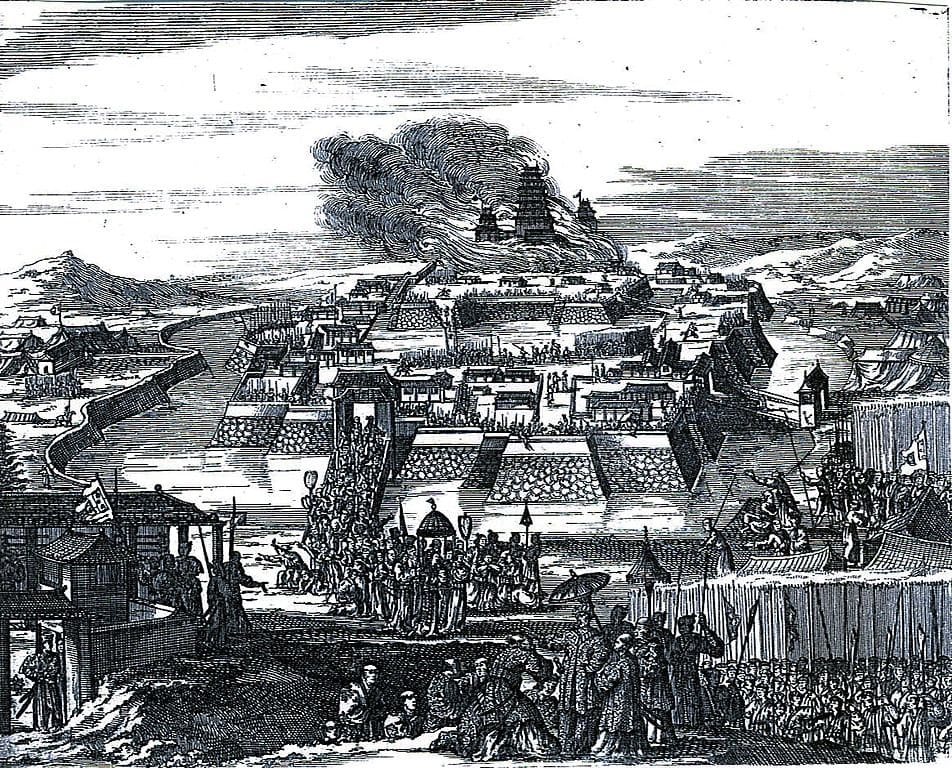

大坂の陣

同年10月9日に大坂冬の陣が勃発する。大坂城に集結した兵力はおおよそ10万。その中には智将・真田幸村、長宗我部盛親など、浪人ながらそうそうたるメンバーであった。

戦術的には籠城策が取られたが、信繁は当初この策に反対だったという。援軍も期待できず、長期戦に弱い籠城策の特徴を知っておれば当然のことである。

しかし、豊臣方の宿老大野治長は、大坂城は難攻不落であるから持久戦で相手を疲弊させれば有利な講和を引き出せると、籠城策にこだわった。

治長は講和後、10万もの浪人達の生計をどうするつもりだったのだろうか。どうにも疑問の残る策である。

戦況は信繁の「真田丸」作戦や塙直之の夜襲策によって一時的に徳川方を押し返すが、徳川方の大砲による攻撃が始まると、次第に不利になっていく。特に、本丸への砲撃によって侍女8名が死ぬという凄惨な状況に淀殿は腰が引けてしまったようである。

結局豊臣方は和議に応じることとなる。

大坂城落城

和議の条件により外堀が埋められ、本丸のみとなった大坂城はもはや裸同然の城となっていた。おそらく家康は最初からこの状況に持ち込むつもりだったのではないだろうか。理由は唯一つ、家康が野戦の名人であったからだと思われる。

家康は大坂に集結していた浪人に不穏な動きありとして慶長20(1615)年3月15日、再び兵を大坂城に差し向けた。

世に言う大坂夏の陣である。豊臣方の兵は7万8千、一方の徳川方は15万5千であり、その兵力差は歴然であった。

この不利な状況にありながら、真田信繁隊・毛利勝永隊などの士気は高く、天王寺・岡山合戦における家康本陣への突撃策は家康を大いに苦しめたことで名高い。

複数の隊が壊滅し、本陣に迫る信繁隊に家康は狼狽し一時は切腹を覚悟したという。しかし、兵力で優る幕府軍は何とか窮地を脱し、逆に豊臣方が壊滅的な打撃を受ける。信繁もその最中に討死したと伝わる。

豊臣方は大坂城に総退却を余儀なくされ、追撃する松平忠直隊が城内に乱入した。続々と徳川方が乱入する中、寝返って城に火を放つ者まで現れ、大坂城は炎上する。

遂には秀忠の命により秀頼・治長・淀殿の籠る山理丸への総攻撃が行われ、3名は自害して果てた。秀頼の享年は23と伝わる。

身長約197㎝、体重161㎏という堂々たる体躯で、武芸にも秀でていたとされる秀頼であったが、一度も初陣を飾ることなく散ることとなったのは惜しまれる。

あとがき

秀頼は決して凡庸な武将ではない。『明良洪範』には、「カシコキ人ナリ、中々人ノ下知ナト請ヘキ様子ニアラス」とある。ところが、秀頼の言行について記述のある史料が、ほとんど見当たらないのである。母の淀殿の言行は、女性でありながらかなり残されているのにである。

これが示す所は、淀殿が前に出すぎるため秀頼の声がかき消されたということなのだろうか。つくづく秀吉は事業継承に失敗したと思ってしまうのである。

特に、秀次を自害させるべきではなかった。彼が関白の座におれば、淀殿がこれほど前に出てくることはなかったであろう。ただし、秀次の自害に家康が関わっていたとすれば話はまた違ってくる。

家康は豊臣家の凋落にどの位関わっていたのだろうか。闇は意外に深いような気がする。

【主な参考文献】

- 渡邊 大門 『大坂落城 戦国終焉の舞台 』角川選書 2016年

- 歴史読本編集部『ここまでわかった! 大坂の陣と豊臣秀頼』 新人物文庫 2015年

- 曽根勇二『大坂の陣と豊臣秀頼(敗者の日本史)』吉川弘文館 2013年

- 森田恭二『悲劇のヒーロー 豊臣秀頼』 和泉書院 2005年

コメント欄