「斎藤道三」美濃のマムシの国盗りは実際は親子2代で成し得たものだった?

- 2019/07/24

美濃のマムシの異名をもつ斎藤道三(さいとう どうざん)は、戦国時代の中でも屈指の人気を誇る人物といってもよいでしょう。

油売りから美濃の戦国大名に出世した彼の生きざまは「下克上」の代表例として称えられ、江戸時代以降、多数の作品で親しまれてきました。しかし、近年の研究によって彼が成し遂げたとされる「国盗り」に関する詳細やその評価が変わりつつあることをご存知でしょうか。

この記事では、最新の学説に基づいて斎藤道三という人物の生涯を紹介していきます。

油売りから美濃の戦国大名に出世した彼の生きざまは「下克上」の代表例として称えられ、江戸時代以降、多数の作品で親しまれてきました。しかし、近年の研究によって彼が成し遂げたとされる「国盗り」に関する詳細やその評価が変わりつつあることをご存知でしょうか。

この記事では、最新の学説に基づいて斎藤道三という人物の生涯を紹介していきます。

「国盗り」は父と二代で成し遂げたもの

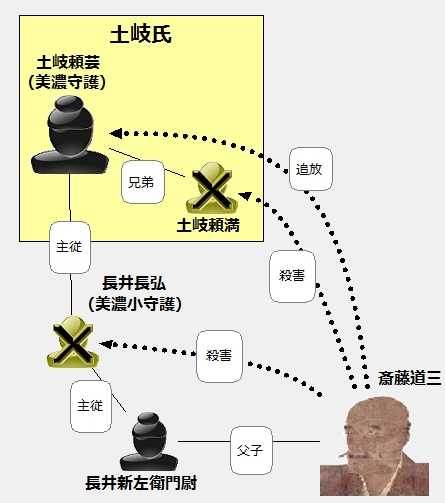

江戸時代から、斎藤道三という人物は「油売りから身を立て、美濃の国を乗っ取った」と説明されてきました。しかし、結論から言ってしまえばこれは誤った解釈とされています。近年の研究では、国盗りは道三とその父・長井新左衛門尉による「親子二代」で成し遂げたという「国盗り二代説」が有力視されるようになったのです。

この仮説は研究の世界だけでなく、一般の戦国ファンにも衝撃的に受け止められましたが、出典となった史料も価値の高いものであったことから、現在では広く受け入れられるようになっています。

ちょっとややこしいかもしれませんが、従来説明されてきた道三の一代記は、道三の父の経歴が混在しています。そうなると我々が気になってくるのは「どこまでが父の功績で、どこからが道三の功績なのか」という部分でしょう。

これに関しては、最新の研究を反映させると天文4年(1535年)頃のことと推定され、彼の生涯でいうと「守護の土岐頼芸と甥の土岐頼純が抗争を開始した」時期となります。

したがって、この説を受け入れると「油売りから出発し、功を挙げて土岐氏に重用されることになった」という部分までは父の功績と考えることができるのです。つまり、「道三は元油売りの息子」というのが適当であり、彼が実際に油売りからの出世を成し遂げたわけではないようです。

油売りだった道三の父「長井新左衛門尉(松波庄五郎)」

まずは道三の父「長井新左衛門尉」の生涯について追っていきましょう。彼の誕生年や出自は不詳ですが、若いころは京都の妙覚寺で修業を積む僧の身分であったようです。先祖は代々「北面の武士」と呼ばれる御所の警護を担当し、名誉ある一族の出身であるともされていますが、少なくとも庄五郎が誕生した頃はすでに単なる下級の武士に過ぎなかったと見なされています。

しかし、庄五郎は20歳頃には還俗(僧の身分から平民に戻ること)して "松波庄五郎" と名乗り、髪を伸ばして大山崎の油屋として第二の生涯を歩み始めたようです。この時期は油売りの「特許」を神社が独占しており、油が実質的に専売制のものとなっていました。

彼は商売人としての才覚や僧時代に築いたコネクションを生かして「座」と呼ばれる商売ネットワークに食い込んでいき、商人として成功を収めたようです。さらに、当時の美濃と京都は応仁の乱に影響されて敵対関係となっており、政治だけでなく経済的な交流も閉ざされていたようです。

こうした状況にもかかわらず、庄五郎は京都の寺社に属していたことから比較的簡単に両地を往来することができ、莫大な利益を上げたのでしょう。

『美濃国諸旧記』によれば、

油を注ぐときに、漏斗(=口の小さい容器に液体をそそぐときに使う、あさがお型の道具。)を使わずに一文銭の穴に通すパフォーマンスを行い、油がこぼれたら代金は無料にする、という商法によって評判を得た。そしてある時、油を購入した土岐氏の武士から「その油売りの技は素晴らしいが、所詮商人の技だろう。この力を武芸に注げば立派な武士になれると思われるが、惜しいことだ」と言われ、庄五郎は槍と鉄砲の稽古をして武芸の達人になった。

だとか…。

庄五郎は油を注ぐパフォーマンスをしていたといいます。そして美濃の土岐氏らは庄五郎が持つ「京都の情報」を重要視しており、元々は庄五郎が武士の家系出身であったこともあって家臣に取り立てることに決定したようです。

このように、庄五郎は当時美濃で重臣として厚遇されていた長井秀弘の家臣であった西村氏という一族の跡取りとして列せられ、 "西村勘九郎" を名乗る武士となったのでした。

この後、彼は美濃国内で勃発した舟田の乱という「お家騒動」にて功を挙げ、混乱の渦中にあった美濃において神がかり的な速さで出世を成し遂げていきます。

実際、永正15年(1518年)ごろには主君の長井氏とほぼ同格の扱いを受けるほどの重臣に成長。このころに長井の姓をもらい受けて、"長井新左衛門尉" を名乗り、歴史の表舞台に姿を見せるようになります。

当時、美濃では守護の座をめぐって土岐頼芸・頼武兄弟の抗争が勃発。この戦は美濃だけでなく朝倉氏や浅井氏といった隣国までもが介入する大きなものになっていきました。

新左衛門尉は頼武の支持者として戦いに参加したものの、最終的に敗れ、主君頼武も大永5年(1525年)に急死してしまいます。もっとも、新左衛門尉自身はこの戦を利用して勢力を伸ばしていたようです。

こうした状況の中、彼の息子である道三は一時は敵対関係にあった頼芸の重臣として活躍していくことに。そして新左衛門尉は天文2年(1533年)に亡くなったとされ、天下取りの夢は道三へと引き継がれていくのです。

道三、美濃守護・頼芸の重臣として奔走

ここでようやく登場するのが、本記事の主役である斎藤道三です。通説では明応3年(1494年)に誕生したとされています。天文2年(1533年)の6月付けの文書において、新左衛門尉との連署で "藤原規秀" の名がみえます。この人物が道三とされており、彼の史料上の初出となっています。

また、時期は定かではないですが、越前国に追放された土岐頼武に内通したとして、当時実権を握っていた長井長弘を上意討ちの名目で殺害。この後に道三は"長井新九郎規秀" に改名しています。 これが道三の下剋上のはじまりです。

頼芸方の武将として功を重ねる

ちなみに道三は、土岐氏の家督争いでは本来の主家であった土岐頼武ではなく、頼芸方の武将として一連の合戦に参加していたとみられ、頼武の死後に跡目を継いだ甥の土岐頼純に敵対する行動をとっていたようです。そのためか、侘びを入れる目的で一時出家しているという説が存在します。また、この際に名を我々がよく知る「道三」へと改めていたという見解もあるようです。

これ以降、六角氏や朝倉氏と同盟を結んで守護の座を脅かさんとする頼純に対し、守護となっていた頼芸の重臣として戦に対処していくこととなりました。ただし、隣国とも結びついた頼純の勢力は強く、彼は妻とされる深芳野や子の斎藤義龍を伊勢の地へと非難させるほどに危機感を覚えていたようです。

しだいに追い込まれていった頼芸および道三でしたが、最終的には天文5年(1536年)に頼純を美濃国内の大桑城城主として認めることで和解を図ったと伝わっています。

こうして美濃では頼芸と頼純という二つの勢力が成り立つこととなり、美濃には一時の平和が訪れました。

しかし、頼芸および道三はこの現状を黙って眺めていたわけではありませんでした。

天文12年(1543年)には先の大桑城を急襲し、頼純およびその妻子を美濃から追放することに成功します。ここで国を逃れた頼純らは尾張の織田氏および越前の朝倉氏に救援を要請し、彼らはそれに応じて翌年に美濃へと攻め込みました。

ここで道三は優れた軍略の才を発揮し、軍勢で勝る織田・朝倉軍を首尾よく撃退しました。偽計を巧みに用いた戦略に敵方は翻弄され、頼純の復権を果たすことができずに帰国していきます。

ところが、天文15年(1546年)には背景の軍勢を警戒した道三や頼芸は頼純と和議を結び、彼は美濃への帰国を果たしています。この帰国に際しては、頼純の次期守護就任が内定したために実現したものともされていますが、その詳細は分かっていません。

その詳細が分からなくなってしまった最大の理由は、頼純が翌年に急死してしまったのが原因です。彼の死については暗殺とも病死とも伝わっていますが、真相は不明なままです。ただし、彼の死を悼んでかこの際に道三は出家しており、名を「道三」と改めたのはこの時であるという見方も存在します。

帰蝶(濃姫)を嫁ぎ、織田と婚姻同盟を締結

頼純の死を受けて、彼の支援者であった織田信秀は翌年にすぐさま美濃へと兵を派遣しました。この際も道三はよく美濃を守っていますが、一方で彼は勢力で勝る織田家の存在を脅威にも感じていたことでしょう。加えて、織田家にも駿河の今川義元や国内の政情不安といった懸案事項があり、両者の意向が合致する形で道三と信秀の間で同盟が結ばれました。なお、この条件として信秀の嫡男・信長に嫁入りしたのが、道三の娘であり「濃姫」という名でよく知られる女性です。

ただし、この同盟は主君である頼芸の意向を汲んだものではないと考えられており、天文18年(1549年)にはすでに彼の許しを得ない形で書状を発行していることに注目しなければなりません。

あわせて読みたい

「国盗り」を成し遂げるも、最期は…

着々と準備を整えた道三は、ついに天文19年(1550年)に頼芸を美濃から追放することに成功。名実ともに「国盗り」を成し遂げたのでした。

ただし、当然ながら頼芸も彼の裏切りを黙って眺めていたわけではなく、彼の親戚となっている信秀に不義理を訴えています。

また一方で、織田家においても懸念すべき問題が存在しました。それは当主信秀の病であり、彼らにとっても頼芸を支援している場合ではなかったのです。そのため、織田の家臣らは道三の振舞いを非難しつつも具体的な行動を起こすことができませんでした。

嫡男との対立

こうして守護の立場を盤石にしていたかに思えた道三。しかし、彼のサクセスストーリーは長く続きませんでした。その原因となったのが息子である義龍との対立で、弘治元年(1555年)にはそれが表面化しています。

ここでの義龍による敵対心は目を見張るほどのものがあり、中国の故事で「父殺し」を象徴する「范可」という名を名乗るなど、戦は避けがたいといった状況にありました。

ここまで恨みを買った理由は不明ですが、経緯を見るに単なる親子喧嘩には留まらない隔絶があったことは想像に難くありません。

この前年に家督を譲って隠居した道三は、義龍の猜疑心によって彼が家督継承者と警戒した弟二人を惨殺してしまいます。ここで進退窮まった道三は、息子との戦いという道を選びました。ただし、この戦に際しては開戦前から十倍以上の兵力差があり、道三の敗北は明らかになっていたのです。

道三が兵力で大きく劣ってしまった原因としては、

- 土岐氏系の勢力が一斉に反旗を翻した

- 裏切り者の道三は道徳的な点で不利であった

- 失政によって信頼を失っていた

- 周辺諸国との関係が険悪になっていた

など、さまざまなものが考えられます。ただし、ここから見えてくる「大名」としての道三の姿は決して優秀なものとは言い難く、さらに彼の名誉として知られる「国盗り」に関しても早計が過ぎたような印象はぬぐえません。結局、弘治2年(1556年)には長良川の戦いで義龍に敗れ、彼の夢は終わりを迎えるのです。

織田や朝倉の勢力を度々撃退していることから、軍略家としては一級品の才覚を持っていたであろう道三。しかし、戦以外にも様々な役割を求められる領主の器まではなかったのかもしれませんね。

あわせて読みたい

【参考文献】

- 木下聡「総論 美濃斎藤氏の系譜と動向」『論集 戦国大名と国衆16 美濃斎藤氏』岩田書院、2016年

- 横山住雄『斎藤道三と義龍・龍興』(戎光祥出版、2015年)

この記事を書いた人

上智大学で歴史を学ぶ現役学生ライター。

ライティング活動の傍ら、歴史エンタメ系ブログ「とーじん日記」 および古典文学専門サイト「古典のいぶき」を運営している。 専門は日本近現代史だが、歴史学全般に幅広く関心をもつ。

卒業後は専業のフリーライターとして活動予定であり、 歴史以外にも映画やアニメなど ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄