斎藤龍興はなぜ美濃を追われたのか?信長に抗い続けた実像と斎藤氏滅亡の真因

- 2026/02/05

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

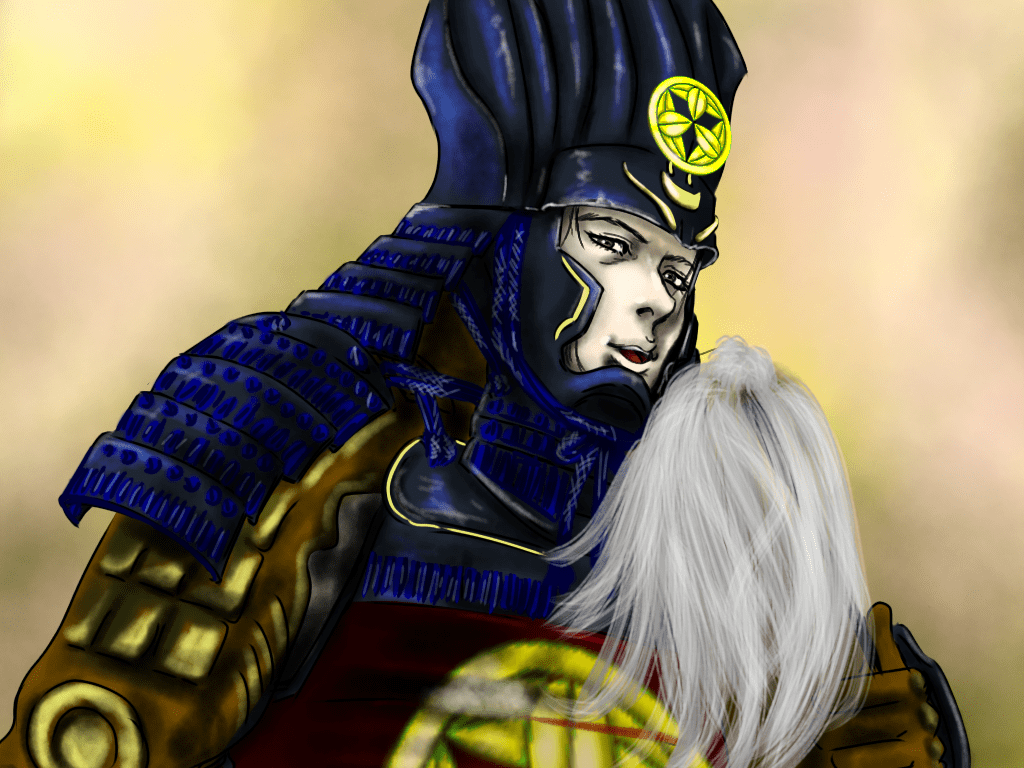

「美濃のマムシ」の異名で知られる戦国下剋上の代名詞・斎藤道三。彼が強引な国盗りによって築き上げた「美濃斎藤氏」は、三代にわたり濃尾平野に君臨しました。しかし、道三の孫にあたる三代目・斎藤龍興(さいとう たつおき)の代、尾張の風雲児・織田信長によってその野望は打ち砕かれ、一家は滅亡へと追い込まれます。

一般的に、龍興は「祖父や父の遺産を食いつぶした凡愚」として語られがちです。しかし、近年の研究や当時の情勢を紐解けば、彼が置かれていた状況がいかに過酷であったかが見えてきます。本記事では、若き当主・龍興が直面した困難と、美濃追放後も続いた信長への執念の抵抗について、史料をもとに深く掘り下げていきます。

一般的に、龍興は「祖父や父の遺産を食いつぶした凡愚」として語られがちです。しかし、近年の研究や当時の情勢を紐解けば、彼が置かれていた状況がいかに過酷であったかが見えてきます。本記事では、若き当主・龍興が直面した困難と、美濃追放後も続いた信長への執念の抵抗について、史料をもとに深く掘り下げていきます。

父・義龍の急死、早すぎた家督継承

天文16年(1547)、龍興は斎藤家当主・斎藤義龍の子として生を受けました。彼の出生については今なお謎が多く、母については諸説あります。『美濃国諸旧記』では家臣・長井道利の娘とされていますが、隣国の浅井氏から嫁いだ「近江の方」という人物である説も存在します。史料が乏しく、確定するには至っていませんが、もし母が長井氏の娘であれば、龍興は庶子(側室の子)という不安定な立場から始まったことになります。一方、浅井氏の娘であれば、正室の子として確固たる地位にあったはずですが、この不透明さこそが、後の家臣団との微妙な距離感を示唆しているのかもしれません。

あわせて読みたい

転機は永禄4年(1561)、突如として訪れました。父・義龍が急死したことで、龍興はわずか15歳にして家督を継承し、斎藤家当主という重責を担うことになりました。当然、この若さで政治を取り仕切るのは難しく、実際には義龍に仕えてきた重臣らがリードしていたと推測されています。

しかし、龍興が受け継いだのは「安定した領国」ではありませんでした。当時の斎藤家は、義龍という強烈なカリスマの個人技によって辛うじて保たれていた組織だったのです。

組織としての脆弱性と「制度」の欠如

この時期の斎藤家が抱えていた構造的欠陥は、後に滅亡へ向かう「武田信玄死後の武田家」と比較すると極めて明快になります。同時期の織田氏や徳川氏は、たとえ主君が誰であれ組織が機能する「統治制度」をいち早く構築しつつありました。対して、信玄死後の武田家や斎藤家は、あくまで主君個人の強烈なリーダーシップ(カリスマ性)によってのみ、辛うじて家臣団を束ねている状態に過ぎなかったのです。

つまり、義龍という「重し」が取れた瞬間、斎藤家という組織はバラバラに崩壊する宿命にありました。実際に義龍が急死すると、家中の風通しは一気に悪化し、政治的な混迷が表面化。そこへ追い打ちをかけるように、機をみた信長による美濃への圧力も強まってきます。

このように、若き龍興は「制度」という盾を持たぬまま、地雷原のような状況で舵取りを任されたのです。

信長の強襲と、内憂外患の苦闘

義龍の死(龍興の家督継承)からわずか2日後、これを千載一遇のチャンスと踏んだ信長は美濃への侵攻を開始します。信長がこれほどまでに素早く行動できた理由として、情報網を駆使して数か月前には既に「義龍の重病」を把握していた可能性が指摘されています。だとすれば、あらかじめ軍備を整え、義龍の死の知らせと同時に出陣が叶ったのも納得できます。

信長軍の侵攻に対し、龍興軍は「森部の合戦」で激突します。信長軍が終始優勢であったものの、義龍側もよく戦ったため、信長は最終的に戦もそこそこにして帰国しました。『信長公記』の記載はともかくとして、信長としては龍興軍の手ごわさを実感したようです。

しかし、美濃を守り抜いた勝利の代償は小さくはありませんでした。この戦で日比野清美や長井衛安といった有力な重臣を失っています。さらに龍興は身内である長井道利との不和もあったことから、和解のために、信長との対決の際に道利を筆頭家臣に据えています。こうしたやり取りから斎藤家中が一枚岩ではなく、家臣団の統制に苦慮していたことがうかがえます。

一方、信長配下の西美濃攻略軍が美濃国墨俣に滞在し、依然として彼らの脅威であり続けました。最終的に体制立て直しのため、永禄5年(1562)に一旦、信長軍は撤退しています。

また、龍興をさらに頭を悩ませたのが、北近江の浅井長政との関係です。斎藤家は父の代から浅井と敵対しており、龍興は南近江の六角氏と共闘して浅井攻略を実行中でしたが、これは信長・浅井の「挟撃」を招くリスクも孕んでいました。

あわせて読みたい

このまま浅井を攻め続ければ、窮した彼らが信長と手を組む未来が想定されたため、龍興としては兵を早々に引き揚げたかったところでしょう。しかし、これまで続けてきた戦をいきなり中断するわけにもいかず、対応には苦慮したことと思われます。

永禄5~6年(1562~63)には美濃国内で戦が起こらなかったため、国内は士気が緩んでしまっていました。しかし、尾張では信長がかねてからの悲願であった反対勢力を一掃したことで対外攻略の準備を着々と整えていることが明らかでした。

このように龍興の外交は、まさに薄氷を踏むような危うさの中にあったのです。

竹中半兵衛のクーデター:稲葉山城占拠事件

士気が緩み切った現状を憂いた家臣の竹中重治(半兵衛)や安藤守就らは、龍興にたびたび綱紀粛正の申し入れをしていたようです。しかし、その言葉は龍興に届かなかったのでしょう。永禄7年(1564)、意を決した彼らは、なんと斎藤氏の本城である稲葉山城を占領するというクーデターを決行するのでした。龍興としてはまさに青天の霹靂といった印象を抱いたようで、当時の史料などからは慌てふためく龍興や家臣らの様子が確認できます。もっとも、彼らの行いはあくまで「家のあり方を正す」ためのものであり、龍興を裏切る意図はなかったようです。

そのため、半兵衛は信長からの内応の誘いにも応じず、守就もまた事の重大さから出家することで誠意を見せました。最終的には半年程度城を占領したのちに稲葉山城を返還しており、彼らの意に添わなかった龍興や長井道利といった人物らに十分なインパクトを与えられたと判断したのでしょう。

しかし、龍興を快く思っていなかったのは彼らのような忠臣だけではありませんでした。信長が尾張統一を成し遂げたことを知った美濃国加治田城の城主である佐藤忠能という人物は、龍興を見限って信長と内応しています。これにより、美濃に味方を作った信長は侵攻を再開させるのです。

美濃中部における信長との攻防

美濃攻略を再開、本格化した信長は、まず国境の木曽川を越え、対岸の要衝・猿啄城(さるばみじょう)を急襲します。信長はこの作戦を鮮やかに成功させ、城主・多治見修理を敗走させました。さらに、かねてより内応していた佐藤忠能が、隣接する堂洞城を攻め落とすなど、戦局は一気に信長優位へと傾きます。もっとも、斎藤軍もただ手をこまねいていたわけではありません。裏切りを察知して忠能の息子・佐藤忠康を討ち取るなど、執念の抵抗を見せています。

しかし、局地的な抵抗も虚しく、一連の戦いは信長軍の一方的な勝利に終わりました。龍興は信長との戦いで常に後手に回り続け、美濃中部の大部分を失うという致命的な痛手を負うことになります。

なぜ、龍興は防戦一方だったのでしょうか。そこには「尾張統一を終えたばかりの信長が、すぐさま美濃へ本腰を入れてくるはずがない」という、龍興方の慢心が指摘されることもあります。

この敗北は外交面にも影を落としました。永禄9年(1566)、龍興の大きな後ろ盾であった甲斐武田氏との同盟が揺らぎ始めます。武田系の有力国人・遠山氏が、あろうことか秘密裏に信長と結んでいたのです。書状などにはその兆候が表れていましたが、龍興側はこれを見逃していました。龍興状況判断の甘さが露呈したといえます。

一方の信長は、斎藤家を「上洛を阻む最大のリスク」と冷徹に分析していたのでしょう。表向きは停戦交渉のポーズを見せつつ、裏では執拗に美濃国人衆への調略を進めていたようです。

龍興が「平時の外交」を信じていた間に、信長は着々と「詰みの盤面」を完成させていたのです。

美濃国を喪失

永禄10年(1567)、ついに運命の時が訪れます。信長は美濃の有力者「西美濃三人衆(稲葉一鉄・氏家卜全・安藤守就)」を調略によって寝返らせることに成功。難攻不落を誇る稲葉山城にまで侵攻してきます。後ろ盾を失った龍興は、稲葉山城の戦いで大敗、討ち死にこそ避けられたものの、美濃国を追われることとなりました。

しかし、龍興の物語はまだここでは終わりません。美濃を追われた龍興は長良川を下って伊勢長島へ落ち延びていきました。忠臣の長井道利とともに諸国を流浪する傍ら、大名返り咲きへの望みを捨てなかったとも伝わっています。

永禄11年(1568)には三好三人衆と結び、信長の上洛阻止に奔走。さらに元亀元年(1570)にも、一時は京を追われた三好三人衆がふたたび中央に進出してきたタイミングで彼らと共に行動。本願寺や根来・雑賀衆と結託し、後の石山合戦に繋がる籠城戦を展開し、信長を苦しめました。

一連の戦いで長井道利が討ち死にし、龍興が最後に身を寄せたのは越前の朝倉義景のもとでした。しかしここにも信長が浅井・朝倉両氏の征伐を目指して侵攻してきます。

天正元年(1573)の一乗谷城の戦いでは、龍興も朝倉方の将として出陣しましたが、朝倉軍が壊滅する中、龍興もまた激しい追撃を受け、ついに戦死を遂げました。享年27。

おわりに

龍興の生涯は、一言で言えば「信長に苦しめられ続けた27年」であったといえます。家を滅亡させたからといって彼を単純に「無能」「凡愚」等と切り捨てるのは酷であると言わざるを得ません。家督継承の悪条件や、時代の不運、家臣団の構造的な問題などの点から、たとえ才覚があったとしても、それを満足に発揮する場すら与えられていなかったと考える方が自然ではないでしょうか。

コメント欄