「大友宗麟(義鎮)」九州にキリスト教王国建設を目指した男!

- 2021/02/02

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

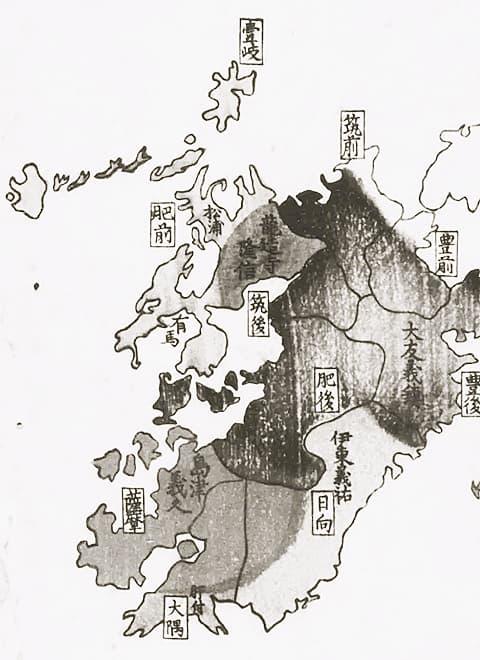

日本にキリスト教が伝来したのは戦国時代です。多くの戦国大名は、南蛮貿易によって利益を得るために宣教師に布教を許可しています。しかし、九州豊後国の大友宗麟(おおとも そうりん)はそれらの大名とは大きく違いました。彼はキリスト教に傾倒し、果ては日向国にキリスト教国建設の夢を実現すべく出兵を行なっています。宣教師に総合病院を建設させ、医学教育を施させたのも宗麟でした。

宗麟は先進的なビジョンを持ちながら、巧みな外交戦略を駆使して北九州に一大勢力を築き上げます。しかし没落のきっかけを作ったのも彼自身でした。一体、大友宗麟とは何者だったのでしょうか。彼の生涯を見ていきましょう。

宗麟は先進的なビジョンを持ちながら、巧みな外交戦略を駆使して北九州に一大勢力を築き上げます。しかし没落のきっかけを作ったのも彼自身でした。一体、大友宗麟とは何者だったのでしょうか。彼の生涯を見ていきましょう。

「宗麟」という名は出家後の名ですが、本コラムでは混乱を避けるため、「宗麟」で統一します。

豊後の守護大名一族に生まれる

血塗られた家督相続

大友家といえば代々豊後国と筑後国の守護職を代々担ってきた名門。そんな家柄で享禄3年(1530)、大友義鑑の嫡男として生を受けたのが大友宗麟です。幼名は「塩法師丸」といい、傅役は重臣である入田親誠が務めました。天文9年(1540)に元服し、「義鎮(よししげ )」と名乗っています。これは室町幕府の第12代将軍・足利義晴の偏諱を受けたものでした。「義」の一字は足利将軍家の通り字です。大友家の当主は、代々その一字を諱に貰って来ています。大友家の家格は勿論、九州における存在感が並々ならないものだったことを示しています。

しかし宗麟の人生は、決して順風満帆ではありませんでした。大友家における歪みが表面化することになります。というのも、父の義鑑は宗麟の異母弟・塩市丸に家督を譲ろうとし、入田親誠と共に宗麟の廃嫡を画策していたのです。

天文19年(1550)、宗麟は別府浜脇に湯治に行かされており、その間に義鑑たちは宗麟派を粛清する計画でした。しかし宗麟派の重臣がこれを事前に察知。逆に義鑑一派に謀反を起こすに至ります。宗麟派の重臣らは、塩市丸とその生母を殺害。当主である義鑑も負傷し、のちに亡くなるという事態に発展しました。世にいう二階崩れの変です。

宗麟は一連の御家騒動と義鑑の遺言によって家督を相続。波乱の末に大友家当主となりました。傅役でもあり、反宗麟の動きを見せた入田親誠らは義鑑暗殺の首謀者とされ、ことごとく粛清されています。

こうして宗麟の大名人生は、血塗られた家督相続によって幕を開けたのです。

実弟を大内家の当主として送り込む

宗麟は大友家の周囲にも目を配ります。その方策として、巧みな外交戦略を取り入れていきました。天文20年(1551)、周防国の大内義隆が家臣の陶隆房(晴賢)の謀反によって自害(大寧寺の変)。その後、宗麟は弟の晴英(大内義長)を大内家の当主として陶隆房の下に送り込むことにより、大友家と大内家の長年の対立関係に終止符が打たれました。その結果、北九州の国衆(国人領主)は大友家に服属し、その影響力は周防国や長門国にも及ぶようになります。版図の拡大は筑前の博多まで及び、ここでも経済的恩恵がもたらされました。

続いて伯父の菊池義武の反乱を鎮圧し、肥後国をも支配下に置くと、その後は肥前国に転進し、少弐家や龍造寺家に勝利。天文23年(1554)には13代将軍・足利義輝に鉄砲や火薬調合書を献上するなど、幕府との関係を強化し、肥前国の守護職にも任じられています。

このように宗麟は北九州の覇者として大きな力を持つに至っていました。

医学教育に力を入れる

また、この頃は軍事だけでなく、宗麟の開明的な面も現れます。弘治3年(1557)、宣教師かつ医師でもあるルイス・アルメイダに、日本初の総合病院を建てさせました。ここでは、同じく日本初の西洋医学による外科手術も行われています。家が貧しい乳児を育てる育児院では牛乳が飲用されるなど、先進的な取り組みがなされていました。ここでは領民が無料で診察を受けることが出来たといいます。病院には医学校も併設されており、医師の養成機関としても運営されました。宗麟はキリスト教との関わりをより深めていきます。

毛利元就との戦い

外交政策によって大友家の全盛期を築く

しかし同年、宗麟の前に巨大な敵が現れます。安芸国の毛利元就です。大内家に養子入りしていた弟の義長が、毛利軍に攻め込まれて自害し、ついに大内家は滅亡。毛利軍が北九州にまで進出してくることになります。宗麟は元就との対決に先んじて、迅速な行動に出ます。まず毛利家と内通した筑前国の秋月文種を滅ぼし、旧大内家領を確保。一方で外交政策を駆使し、幕府との関係も引き続き、強化していきました。永禄2年(1559)には、多大な献金運動の末に豊前国と筑前国の2国の守護職に加え、九州探題にも任じられています。九州探題は、九州における軍事的機関を束ねる役職です。宗麟はこの時に九州における全権を任されたことになります。

さらには、足利将軍家から大内家の家督、および、周防と長門の2か国の守護の資格を得ます。つまり、大内氏の当主を自由に決める権利、そして毛利が有する周防と長門の2か国は武力で領地を奪い取ってよい、という大義名分を得たということです。

永禄3年(1560)には、左衛門督に任官し、朝廷における官職においても一定以上の地位にありました。まさにこの時、宗麟は大友家の全盛期を築いていたのです。

毛利家を北九州から駆逐

大友家は北九州を巡って、毛利家との戦を続けていました。永禄5年(1562)、大友家と毛利家は門司城で衝突。しかし敢えなく破れてしまいます。宗麟は劣勢を挽回すべく、得意の外交戦略に打って出ます。同6年(1563)には足利義輝の相伴衆に任ぜられ、翌年には義輝に毛利家との和睦調停を依頼。これによって北九州における権益確保を実現しています。しかし大友家に好意的であった将軍家に異変が起きます。永禄8年(1565)には、義輝が三好三人衆らの謀反によって殺害されてしまったのです。さらに毛利家は出雲国の尼子家を滅ぼし、再び北九州へ兵を向けるようになりました。

永禄10年(1567)、豊前国や筑前国で国衆が元就と内通して蜂起。さらには大友家重臣の高橋鑑種も加わるという事態に発展しました。宗麟はこれを重臣の立花道雪に平定させるなど、対処に追われています。

しかしこのときも、宗麟の外交手腕が光っていました。宗麟は宣教師に対し、鉄砲に用いる硝石輸入を要請。同時に毛利家へは輸入を停止するように頼んでいます。宗麟の外交戦略は、外国勢力まで巻き込んだ大掛かりなものとなっていました。

しかし大友家の苦境は続きます。永禄12年(1569)、肥前国の龍造寺隆信討伐に向かいますが、毛利家の侵攻によって撤退するなど、戦線を維持できないほどの苦戦が続きました。宗麟が事態を打開するため、新たな方策に打って出ます。

多々良浜の戦いで毛利軍と戦いながら、大内輝弘を周防国に上陸させて乱を起こさせます。元就はこれにより、安芸国に撤退しました。これをもって、結果的に毛利家の勢力は北九州から駆逐されたことになります。

しかし北九州における大友家の土台は揺らぎ始めていました。元亀元年(1570)、宗麟は肥前国に侵攻しますが、今山の戦いで敗れています。

日向遠征の失敗と斜陽

キリスト教国建設の夢と耳川の敗戦

天正4(1576)、宗麟は隠居して長男の義統に家督を譲りました。しかしこれは形だけで、翌年まで宗麟と義統の共同統治で大友家は運営されていきます。天正5(1577)、大友家の運命を決定づける出来事が起こります。薩摩国の島津義久が日向国に侵攻したのです。

日向の大名・伊東家は大友家と縁戚関係にありました。これにより、伊東義祐らは豊後に逃れてきます。このとき、宗麟は日向に出兵して島津軍と対峙する道を選びました。日向への出兵計画は、立花道雪や角隈石宗などの重臣が強硬に反対しています。険阻な地勢や兵站の長さが理由でした。しかし宗麟は押し切ります。

出兵の直前にキリスト教の洗礼を受け、「ドン・フランシスコ」と名乗ります。宗麟は日向国にキリスト教国を建設することを夢見ていたといいます。実際に侵略先の日向においては、神社仏閣を徹底的に破壊するなどしています。しかしこれは仏僧らの奢侈を嫌い、寺社領を取り上げる政治的目的もあったようです。

宗麟は三万余りの兵を率いて日向国に出陣。島津軍と対峙。しかし翌6(1578)、大友軍は日向国耳川で島津軍に大敗を喫し、多くの重臣たちを失いました。

実はこれら一連の敗戦の遠因は、かつて後ろ盾にしていた足利将軍家にありました。この当時、足利義昭は織田信長に京を追われ、毛利家に身を寄せていました。義昭は毛利家が上洛に向かわないのは、宗麟が背後を脅かしているからだと考え、島津・龍造寺・長宗我部家らに大友家を攻めるように外交工作を行なっていました。

毛利家文書の中では、義昭は宗麟を「六ヶ国凶徒」と糾弾しています。つまり、上洛を妨害する敵とみなしていたのです。

家中分裂と求心力の低下

耳川の敗戦で大友家の弱体化は決定的となってしまいます。天正7(1579)ごろには、より大友家中における内部分裂が深刻化。大友家の領土では国衆や家臣らの反乱が相次ぎ、宗麟と当主である義統との対立が深まるなどの問題も起こりました。それと前後して島津や龍造寺らの侵攻に遭い、大友家の領土は徐々に外敵に侵されていきます。それでも宗麟は事態の打開を諦めておらず、得意の外交で中央政界に食い込みます。本州で天下人の立場となっていた織田信長に接近し、信長に毛利攻めへの協力を約束した上で、島津家との和睦を斡旋してもらうのです。

しかし事態はさらに変転。天正10年(1582)、信長が京の本能寺で明智光秀によって討たれてしまいます。宗麟の外交の一端は、中央政界の後ろ盾の上に成立していました。本能寺の変により、外交政策は振り出しに戻ったことになります。

天正12年(1584)には肥前の大名・龍造寺隆信が沖田畷の戦いで戦死。これを好機とみた宗麟は重臣の立花道雪に筑後侵攻を行わせ、同国の大半を奪回するに及びました。

豊後一国を安堵される

しかし、翌年には道雪が病死し、宗麟は軍事的支柱を失ってしまいます。こうした中、島津軍は大友家領への北上を開始。高橋紹運、立花宗茂親子らが侵攻を食い止めますが、徐々に追い詰められていきます。その中で天正14年(1586)に紹運は玉砕を遂げました。もはや大友家の滅亡は時間の問題となっていたのです。今度は宗麟が自ら中央に赴きます。大坂城で天下人となっていた豊臣秀吉に謁見し、大友家への援軍を要請しました。しかし島津家による猛攻は続きます。ついには島津軍に大友家の本拠地である豊後国府内を攻略されてしまいました。宗麟は臼杵城に籠り、国崩し(大砲)を用いるなどして必死に応戦しました。

天正15年(1587)、豊臣秀長や毛利輝元らの軍勢十万が九州に到着。戦局は一気に逆転します。大友家が滅亡の危機から救われた瞬間でした。九州平定後、嫡男の義統には豊後一国が安堵され、大友家は戦国時代を生き残ることができたことになります。

秀吉は日向国を与えようとしましたが、宗麟は既に統治意欲を失くしていたようで辞退したといいます。そして直後には病に倒れ、そのまま世を去りました。享年五八。死因はチフスとされています。キリスト教式の葬儀が行われ、現在の墓は長泉寺にあります。

おわりに

大友宗麟は、戦国時代の中でも傑出した武将でした。宗麟自身,書画や能、茶道に通じた教養人であり,優れた能力を有していたことがうかがえます。政治的に無関心であった面が強調されがちですが,必ずしもそうであったわけではありません。宗麟も他の戦国大名と同様、分国法を制定しています。家督を継いで三年余り後に発布された「大友家聖政道条々」という十九箇条からなるものでした。

政策の先見性も,信長や秀吉よりも先に行った点がありました。アルメイダを通じた総合病院の建設や医学教育の推進は、かなり現代に近い面があります。彼の巧みな外交政策により、大友家は九州で六カ国を領するまでに急成長を遂げました。宣教師ルイス・フロイスの言葉通り,宗麟は「九州の覇者」にあったのです。

しかし大友家の没落の原因を作ったのも宗麟自身でした。彼の収集癖は大友家の財政を圧迫していました。隠居後も博多の商人から、書画や茶器を大量に購入しています。天下三肩衝の一つである新田肩衝などを所持するなど、息子の義統から自重するように咎められたほどでした。

キリスト教に傾倒した結果,耳川の敗戦を招いたことも事実です。しかし最後の最後で宗麟は豊後一国を守り切りました。戦国大名の評価は領土拡張だけではかれるものではありません。最大の目的は生き残ることにあります。

宗麟はどんな苦境にあっても最後まで諦めず、生き残るという目的を達成したのです。

【主な参考文献】

- 清涼院流水 『ルイス・フロイス戦国記 ジャパゥン』 2018年

- 森本繁 『〈毛利氏と戦国時代〉毛利氏ての宿敵 大友義鎮と山中鹿介』 学研 2015年

- 桐野作人 『〈島津と大友宗麟〉「キリシタン王国」の夢を断つ』 学研 2014年

- 外山幹夫 『大友宗麟』 吉川弘文館 1975年

- 九州と諸外国の交流ストーリー集2019 「西洋外科医術の開祖 ルイス・デ・アルメイダ」

コメント欄