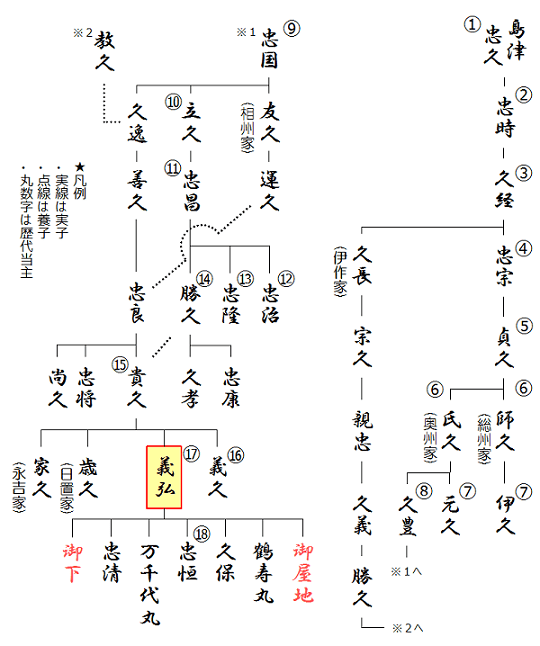

「島津義弘」”鬼島津”の異名を持つ男は、伝説的な”釣り野伏”の使い手だった!

- 2023/12/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

島津家中でも勇猛で知られる島津義弘(しまづ よしひろ)とはどんな人物なのであろうか。

命知らず

島津義弘は、天文4(1535)年8月21日、島津貴久の次男として生まれた。嫡男は、これまた名将として知られる島津義久である。初陣は、岩剣城を巡っての戦いであった。天文23(1554)年、義弘は父・貴久とともに祁答院良重・入来院重嗣・蒲生範清・菱刈重豊などの連合軍と岩剣城にて戦う。ちなみに岩剣城は断崖絶壁に守られた天然の要害であり、落とすのは容易でなかったようだ。

実は史料によると、この戦いでは鉄砲が用いられたというが、これが実戦における島津氏初の鉄砲使用だとされる。

義弘と鉄砲の「初陣」が重なった辺り、のちの「島津の退き口」を彷彿とさせるようで面白い。というのも、島津氏の鉄砲戦術のレベルの高さは群を抜いており、その始まりと義弘の初陣の重なりが、その後の島津氏の躍進を暗示しているように思えるからだ。

この戦では敵の首級を挙げられなかった義弘であるが、弘治3(1557)年、大隅の蒲生氏との戦いにおいて、5本の矢を受ける重傷を負いながらも、初めての首級を挙げている。若い時分の義弘は命知らずのところがあったようだ。

勢力を拡大しつつあった伊東氏に圧迫され、領地を失った北原氏に加勢すべく、貴久は義弘を飯野城に入れた。

永禄9(1566)年、伊東義祐は飯野城攻略のため三ツ山城の築城を開始する。この情報を得るや、島津方は動いた。三ツ山城の完成前に攻め落とそうとの目論みであった。

義弘は、兄・義久と弟・歳久と共に2万もの兵で攻め込んだという。当初は伊東方を撃退するなど順調であったが、籠城戦に持ち込まれた所を伊東の援軍に挟撃されて大敗を喫する。義弘も重傷を負いながらの退却となり、伊東義祐の強さをまざまざと見せつけられた戦となった。

義弘の最前線で戦うというスタイルは後になっても変わらなかったが、若いころは戦術や読みが荒削りだったが故に、生傷が絶えなかったのだろうか。

釣り野伏

話は前後するが、この時点で伊東氏の権勢は頂点に達していた。永禄5年(1562)、日向南部の飫肥城を島津氏から奪取した伊東義祐はその後も島津氏を圧倒し、日向に48の城を構えるまでになっていたのである。ところが、義祐は次第に京風の文化に傾倒していき、奢侈に耽るようになっていったと伝わる。

絶頂が衰退の始まりとなる典型的事例であるが、次第に武将としての覇気を失っていく義祐の噂は、確実に義弘の耳にも届いていただろう。三ツ山城での戦いには大敗を喫した義弘であったが、今なら義祐に勝てるかもしれないと、虎視眈々と戦略を練っていたような気がするのである。

この頃、父・貴久が隠居し嫡男義久が家督を継ぐと、義弘はその補佐を務めるようになった。

元亀2(1571)年6月、父・貴久が没する。敵対する勢力にとって、これは好機であろう。案の定、大隅の肝付氏が島津領に侵攻を開始し、これを待っていたかのように伊東義祐は真幸院を完全奪取すべく、翌年の5月に真幸院の飯野地区に軍勢を差し向けた。その数3000という。

これは私の推測であるが、義弘は隙あらば飯野地区に侵攻しようとする伊東義祐の目論みをしっかり読んでいただろう。おそらく、義弘は「釣り野伏」を用いることを考えていたのではないか。

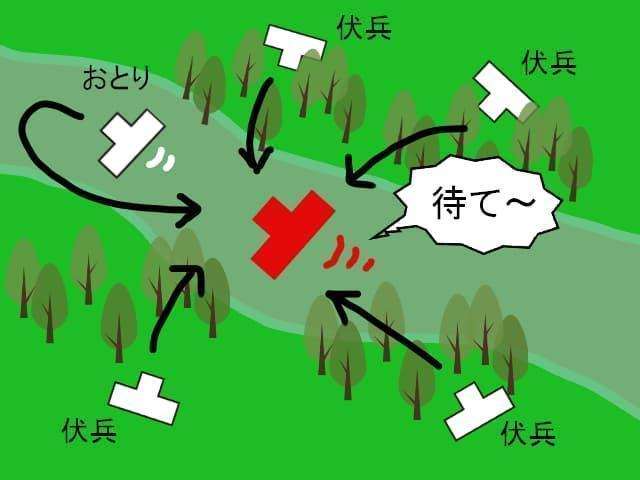

「釣り野伏」は祖父・島津忠良とその家臣・伊集院忠朗が考案したと言われる戦法である。その段取りは、全軍を3隊に分け、そのうちの2隊を左右に伏兵として潜ませ、残り1隊が敵の正面から攻撃を仕掛けるというもの。しかし、この攻撃は囮であり、敵を引きつけてから退却することで、敵の追撃を誘うのが真の狙いなのだ。

敵が追撃を開始すると伏兵が左右から襲い掛かり、敗走を演じた部隊も攻勢に転じて3方から包囲殲滅をはかる。主に寡兵で大軍に立ち向かう際に用いられた戦法である。

戦術的には、それほど奇をてらったものではない。しかし、これを実戦で使うことをイメージしてみてほしい。

釣り役の指揮官は大軍に正面から挑み、全滅しない程度にやられて敵方を引きつけながら退却しなければならない。指揮官は優秀であることは勿論だが、ずば抜けた胆力も必要となろう。そして、兵の練度も極めて重要である。敵方は大将首を狙って追撃してくるので、これを守りながら退却するふりを演じる必要があるのだ。

とてもではないが、実戦において「釣り野伏でも仕掛けてみっか」というような軽いノリで用いることなどできない戦法だ。勇猛を誇る島津家においても、さすがにいきなり釣り野伏を実戦で使用することには抵抗があったようで、何度か試行錯誤を試みた形跡がある。

永禄11(1568)年、遠矢良賢・黒木実利は桶平城攻略に際し、城内に籠る伊東方の兵を、ウズラ狩りを行っているように見せかけて誘き出し、伏兵に討たせている。ちなみに、遠矢良賢・黒木実利は共に義弘配下の武将である。

また、永禄12(1569)年には島津家久が大口城攻めの際に、城内の菱刈および相良勢をおびき出すため、荷駄隊に扮している。

伏兵の元に誘い込まれた菱刈勢と相良勢は、散々にやられ136もの首級を取られたという。これらは、正面攻撃隊による「釣り」がないので、厳密な定義による「釣り野伏」ではないが、敵方を伏兵の元へ誘引して攻撃を仕掛けるというところは「釣り野伏」の原型とも言えよう。

私には、この時期、島津軍が意図的に「釣り野伏」の練習を行っていたとしか思えないのである。おそらく義弘は、完全なる「釣り野伏」を実戦で行うことを目論んでいたのではないか。とすれば、伊東義祐が攻めてくるのは、そのまたとない好機だったろう。

話を少々もとに戻そう。

元亀3(1572)年5月、義祐は3000の兵を真幸院の飯野地区に軍勢を差し向けた。これが、いわゆる木崎原の戦いの始まりである。

加久藤城攻防戦において、伊東勢は意外にも苦戦を強いられたという。この戦で、義弘が率いていた兵は300ほど、伊東勢は3000ほどと言われている。

義弘の地の利を利用した戦略や、突撃により、敵方の大将伊東祐信は退却を余儀なくされる。

続く池島川の攻防では、休息中の兵が水浴びをしているとの知らせを受けるや出陣。正面から攻めかかり、多数の兵を討ち取ったという。なんと、大将の伊東祐信まで討ち取られてしまったというのだ。

それにしても、伊東勢の脇の甘さが際立つ展開である。この日は蒸し暑い日であったというが、敵地に乗り込んでいる最中に水浴びはご法度であろう。当主伊東義祐の気の緩みが配下のものにも蔓延していたようだ。この後、伊東勢は祐信の隊と本隊が合流して白鳥山へ向かった。

ここからの義弘の攻めが凄まじい。伏兵を匂わせ、伊東軍を狼狽させると、正面から突撃をかけたのだ。

実は、この時本当の伏兵は既に配置されており、さらに鎌田正年に60の兵をあずけて伊東勢の背後を狙わせていたのである、

義弘隊はかなりやられつつも、見事退却し木崎原に至った。何とそこには、加久藤城からの援軍が到着していたのである。

援軍と合流した義弘は再び攻勢に転じた。動揺する伊東勢の背後から鎌田隊が、そして側面から伏兵部隊が襲い掛かった。この波状攻撃に耐えられず、伊東勢は崩壊し敗走し始めたのである。

敗走した伊東勢を待ち受けていたのは、島津の追撃隊の攻撃であった。結局、伊東勢は幹部クラスの武将を含む士分約250を失う大敗となり、伊東義祐の権威失墜は免れない事態となったのである。

この戦いで、「釣り野伏」の本格的実戦配備が完了したといって差し支えないだろう。

その後、伊東四十八城が島津氏によって徐々に切り崩されていくと、家臣たちも島津氏に寝返り始めた。結局、伊東氏は日向から駆逐され、島津氏は薩摩国・大隅国・日向国の三州の統一に成功したのである。

木崎原の戦い以降、島津氏は釣り野伏にアレンジを加えつつ、「お家芸」と言えるまでに進化させ、耳川の戦い、沖田畷の戦い等の合戦に勝利した。

島津氏が九州のほぼ全域を手中に収めるに至ったのは天正14(1586)年のことであった。

家督相続の謎

九州地方全制覇目前にして、大きな障壁が立ちはだかった。豊臣秀吉の九州平定軍である。

島津氏の侵攻を受けていた豊後の大友宗麟は秀吉に援軍を要請した。天正15(1587)年3月、秀吉は約10万の兵を九州に送る。

島津勢と豊臣勢は日向根白坂で戦った。義弘は抜刀して敵軍に切り込む猛攻を見せるが、結局敗北し、その後程なくして義久は降伏する。義弘は当初、徹底抗戦を唱え譲らなかったが、兄義久の必死の説得で降伏を決意したという。

さて、この頃義久は家督を義弘に譲ったとされている。ところが、よくよく調べると義弘が正式に家督を相続した事実が確認できないのだという。それどころか、1580年代には島津家当主の証しである「御重物」が義久から義弘ではなく、義弘の子・忠恒に送られていたことが判明。

以上より判断すると、島津家17代当主は義弘ではなく、忠恒となってしまうのである。どうも、豊臣家の目論見が背後に存在していたようだ。

天正16(1588)年、上洛した義弘は従五位下侍従に叙任された。

これは当主・義久よりも高い官職である。つまり豊臣大名としての島津家代表は義弘、そして島津家本宗家当主は義久というねじれ体制が生じてしまったのである。

豊臣方からすれば、17代当主は義弘との認識になるだろう。秀吉は島津家の勢力を分断しようとしていたのだろう。

豊臣政権下

豊臣大名島津家の代表として、義弘は政権に協力的だったという。天正20(1592)年からの唐入りにおいては、文禄の役・慶長の役ともに朝鮮半島に渡海して戦っている。文禄の役においては、国元から送られてくる軍勢や軍船の到着が大幅に送れ、それほど戦に参加できないまま和平交渉に入ってしまう。続く慶長2(1597)年からの慶長の役では、怒涛のような活躍を見せる。

慶長2(1597)年7月、漆川梁海戦において藤堂高虎らの水軍とともに朝鮮水軍を挟撃。敵将・元均を討ち取る手柄を挙げた。慶長3年(1598)9月にはじまる泗川の戦いで義弘の軍は明・朝鮮の大軍を7000程の寡兵で破ったとある。

ここでも釣り野伏が用いられているが、同時に大量の鉄砲を防御に用いたことも成功の要因であると思われる。『征韓録』によれば、このとき討ち取った敵兵は3万8000人ほどであったという。

島津の退き口

朝鮮半島からの撤退が決定となったのは秀吉が死去したからであった。慶長5(1600)年、家康の会津討伐が開始され、石田三成が挙兵すると、義弘は西軍についた。しかし、義久がなかなか派兵しないため、義弘が動かせる兵は大坂にいたわずかな兵だけであった。そこで、参勤で伏見にきていた家久の長男・豊久と合流し、豊久が国元に要請した兵と共に参戦する。その数1000あまりという。その後、国元の家老の本田正親に援軍を要請し、譜代衆・有志合わせて400人程が合流することとなった。

慶長5(1600)年9月15日の関ヶ原の戦では、義弘は意外なことに兵を動かそうとしなかったという。実は、義弘隊は二番備えであったため、午前10時頃に合戦が始まってしばらくは兵を動かさずともよかったようだ。

『旧記雑録』によると、開戦から2時間ほどで石田勢が総崩れとなった際、義弘はまだ甲冑すら身に付けていなかったという。

西軍の総崩れとともに、義弘隊は孤立する。さすがの義弘も、もはやこれまでと切腹しようとするが、豊久に説得されて翻意したという。前方の敵中を突破し、伊勢街道を突破して撤退する策を取った。この際、島津家の鉄砲戦術が役に立っている。

島津家の鉄砲戦術は独特で、足軽が鉄砲を撃つのではなく武将が撃つという特色があった。これにより機動的に鉄砲を運用することが出来たのである。

義弘はまず「穿ち抜き」で福島正則隊の敵中突破を図る。「穿ち抜き」は横陣に縦陣を突撃させ敵陣を破る戦術であるが、突撃の際に景気づけとして鉄砲を撃ったらしい。このとき福島正則は、無理な追撃を禁じたという。

そして次に「捨てがまり」である。「捨てがまり」は伏兵の鉄砲隊がその場にとどまり、死ぬまで追撃隊を攻撃し本隊を逃がす戦術である。

その後、井伊直政、本多忠勝、松平忠吉らが追撃した際、おそらくは「捨てがまり」で応戦したと思われる。井伊直政・松平忠吉は傷を負って追撃隊の動きが緩み、家康の追撃中止命令が下ったため、義弘は命からがら戦線離脱に成功したのである。

関ケ原から帰還後の義弘

薩摩に帰還した義弘は家康との和平交渉にあたった。家康は義久に出頭を要請したものの、義久がこれを拒んだために島津討伐軍を派遣。しかし結局は攻撃を命ずることなく撤退させている。これは兵力を温存していた島津軍との長期戦を避けたとも、貿易への悪影響を考慮したともいう。慶長7年(1602)、家康は義弘の行動は個人的行動であるから島津家の処分はしないとして本領を安堵した。

その後、義弘は大隅にて隠居する。晩年は若者の教育に注力する日々であったという。そして元和4年(1618)ごろから体調を崩し、食事もとれないような状態になっていった。それでも側近の者が鬨の声をあげて、「敵へお懸かりなさるべし」と叫ぶと、くわっと目を見開いて目の前の食事を平らげたという。

元和5(1619)年7月21日にその生涯を閉じた。享年85。

あとがき

稀代の猛将というと、つい猛々しい性格を想像してしまうが、義弘は家族や家臣を思いやる人情味溢れる人物であったようだ。一方で、義弘の際立った軍事能力の高さは、ほとんど伝説と化し島津氏に対する畏怖の念は幕末まで引き継がれたのではないだろうか。

家康はソハヤノツルキ(家康の遺愛刀)を久能山におさめ、その切先を西国に向けて置くように遺言したと言うが、脳裏には義弘の凄まじい戦いぶりがこびりついていたのかもしれない。

【主な参考文献】

- 三木靖『島津義弘のすべて』(新人物往来社、1986年)

- 山本博文『島津義弘の賭け』(中央公論新社、2001年)

- 新名一仁『薩摩島津氏』(戎光祥出版、2014年)

- 新名一仁『「不屈の両殿」島津義久・義弘 関ヶ原後も生き抜いた才智と武勇』(KADOKAWA、2021年)

──

御重物が当時送られたとしても忠恒はまだ10歳前後で、そもそも義弘の嫡男として扱われていたのは兄の久保(ひさやす)です。

──

2024/01/25 10:50