【奈良県】信貴山城の歴史 松永久秀終焉の城!

- 2020/04/27

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

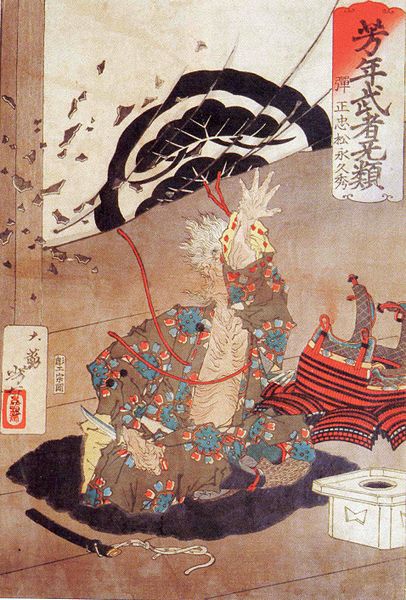

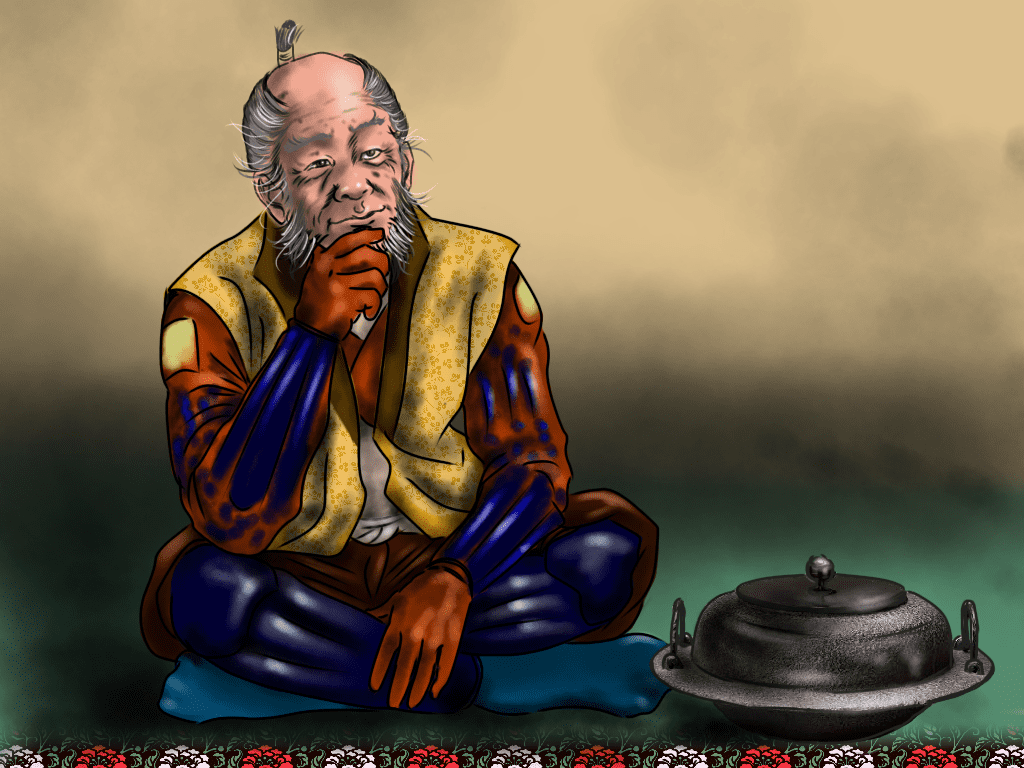

日本の戦国史を通じて「梟雄」と評されてきた武将は幾人かいますが、なかでも「松永久秀」はその筆頭格として歴史に名を残しています。下剋上を地で行く戦国大名らしい事績や再三にわたる織田信長との確執、さらには戦闘による東大寺大仏殿の焼失などのエピソードに絡めて、一筋縄ではいかない人物というイメージが強いのではないでしょうか。

そんな久秀が、最後に運命を共にしたのが大和の「信貴山城」です。名器の茶釜を道連れに自爆するという創作のシーンで有名ですが、いったいどのような城だったのでしょうか。今回はそんな信貴山城の歴史についてみてみましょう。

そんな久秀が、最後に運命を共にしたのが大和の「信貴山城」です。名器の茶釜を道連れに自爆するという創作のシーンで有名ですが、いったいどのような城だったのでしょうか。今回はそんな信貴山城の歴史についてみてみましょう。

信貴山城とは

「信貴山城」とは現在の奈良県生駒郡の「信貴山」にあった山城です。信貴山は標高約437mで大和と河内の境にある生駒山系に属する山です。7世紀半ば頃に築城された古代山城の「高安城(たかやすのき)」の域内にありますが、信貴山城からは古代の遺構は見つかっていません。

史料上初めて信貴山の城を確認できるのは長禄4年(1460)で、応仁の乱の戦で敗退した「畠山義就」が信貴山に陣を布いたことが記録されています。

また、明応年間(1492~1501)の終わり頃から永正年間(1504~1521)の初め頃にかけて、「畠山尚慶」が「信貴城」を用いたという記述も残されています。ここに本格的な城郭を築いたのは畠山氏の被官であり、河内国や山城国南部の守護代であった「木沢長政」です。

天文5年(1536)の記録では「信貴城」の名や、本願寺から信貴山城の築城祝いに酒が贈られたことを確認することができ、この時点で一定の設備が完成していたことがうかがえます。

天文11年(1542)の「太平寺の戦い」で長政が「三好長慶」らに敗北すると、以降20年近くも信貴山城は主不在の状態となります。

次にこの城を手にしたのが大和国の実効支配権を握った「松永久秀」です。通説では永禄2年(1559)に入場したとされています(翌年の説あり)。信貴山城を現在確認できるような規模に改修したのが久秀で、これによって南北約880m、東西約600mという大規模な城郭が出現しました。

あわせて読みたい

周辺にはいくつかの支城を設け、複合的な要塞機能を完備していたことが想像されます。信貴山城はその後、一時的に筒井氏の手に渡りますが、ほどなく奪還。

永禄11年(1568)に「三好康長」によって落城した際は、同年の「足利義昭」「織田信長」の上洛に伴う援軍を得て、再び奪還に成功しています。しかし天正5年(1577)、信長に反旗を翻した久秀は信貴山城に籠城、「織田信忠」が指揮する軍勢により信貴山城は陥落します。

この時、久秀は天守に火をかけて自刃したと伝わり、有名な「平蜘蛛の茶釜を道連れに爆死」というのは後世の創作とされています。

これより後は信貴山城が使用されたという記録がなく、この戦闘をもって事実上の廃城と考えられています。

変化する城の役割と「戦国期拠点城郭」

信貴山城は最初期の天守相当建造物が設けられた城ともいわれており、本丸跡地には4重の櫓が建っていたと考えられています。久秀の別城である「多聞山城」にも白塗りの櫓が建っていたとされ、天正2年(1574)に検分に訪れた信長に強い印象を与え、それが安土城の築城に影響したという説もあります。

中世までの山城というと、兵が常駐する要塞というよりは有事の際に籠もって迎撃するための防衛拠点という側面が目立ちます。同時に、侵攻した場合のリスクを視覚的に知らしめるためのいわば「抑止力」としての機能も持っていたのです。

しかし、戦国期になってからの城郭はそれだけではなく、軍事と政治の中枢として多彩な機能を付与されることになります。有事には要塞として、平時においては政庁としても機能し、城下に町を形成するような象徴的な拠点となったのです。

これを戦国期の「拠点城郭」ともいい、その始まりが信貴山城であるとも考えられています。

松永久秀が信貴山城の改修に着手したのも、それまで大和の支配者であった木沢氏の後継者として自身を印象付ける意図が含まれていたとされ、そういった点でも「見せる城」としての側面も強調されたのでしょう。

これらのことからも、信貴山城が戦国史に与えた影響の大きさと、久秀のもつ革新性とが浮き彫りになってきます。

おわりに

歴史上の人物への印象や評価は、時代背景や創作作品などによって大きく変化していきます。これまでどちらかというと「悪役」のイメージが強かった松永久秀ですが、信貴山城を中心とした革新者としての姿から、その人物像が再評価されていくのではないでしょうか。

補足:信貴山城の略年表

- 667年(天智天皇6年) 高安山に古代山城「高安城(たかやすのき)」が設置される

- 701年(大宝元年) 高安城が廃城となる

- 1536年(天文5年) 河内・山城南部の守護代であった「木沢長政」により信貴山上に築城

- 1542年(天文11年) 「太平寺の戦い」で木沢長政が敗死。信貴山城が落城

- 1559年(永禄2年) 「松永久秀」が改修、城主となる

- 1560年(永禄3年) 信貴山城に「四階櫓」が設置される

- 1568年(永禄11年) 「三好康長」により落城するが、後に奪還

- 1570年(元亀元年) 松永久秀が信貴山城に本拠を移す

- 1577年(天正5年) 「信貴山城の戦い」で「織田信長」により落城。廃城となる

あわせて読みたい

【参考文献】

- 『日本史蹟体系.第10巻』 熊田葦城 1936 平凡社

- 奈良県歴史文化資源データベース

- WEB歴史街道 松永弾正久秀~戦国の「梟雄」と呼ばれた男の意外な教養と革新性

コメント欄