【京都府】福知山城の歴史 明智光秀による丹波攻略の象徴!

- 2020/04/21

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

武将が一城の主になるということは、単に戦闘の拠点を手にするというだけの意味にとどまりません。

そこには城下を中心とした領国経営があり、統治と政治の象徴でもあったのです。

たとえそれが短期間の統治であっても、後の世に大きな影響を与えた城造りがありました。その一つが「明智光秀」が築城した「福知山城」です。

今回は丹波国攻略のシンボルでもあった、福知山城の歴史について見てみましょう。

そこには城下を中心とした領国経営があり、統治と政治の象徴でもあったのです。

たとえそれが短期間の統治であっても、後の世に大きな影響を与えた城造りがありました。その一つが「明智光秀」が築城した「福知山城」です。

今回は丹波国攻略のシンボルでもあった、福知山城の歴史について見てみましょう。

福知山城とは

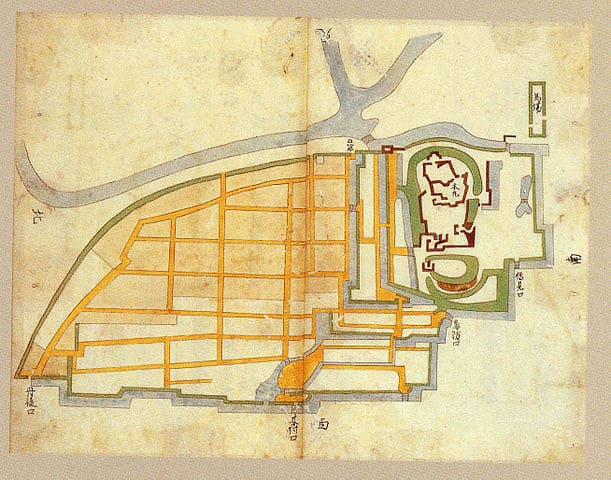

「福知山城」は現在の京都府福知山市に所在した平山城で、川に沿った台地の先端部にある姿から「臥龍城」の異名ももっています。「明智光秀の築城」として有名ですが、その歴史は戦国時代以前にさかのぼり、本来は福知山地方の国人であった「塩見氏」の城で、「横山城」と呼ばれていました。

横山城は天正7年(1579)、織田信長による丹波国征討作戦で派遣された明智光秀に攻められ、落城します。これをもって光秀は横山城を改修し「福智山城」と改め、統治の足掛かりを固めました。

しかし天正10年(1582)の「本能寺の変」後、豊臣秀吉によって光秀が討たれ明智氏の統治はわずか3年ほどで幕を閉じました。

以降は「杉原家次」、「小野木重勝」らが城主となり、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで東軍の勝利が確定後、「細川忠興」の攻撃によって福知山城の小野木重勝は敗北します。

戦後の論功行賞で福知山城主となったのが「有馬豊氏」で、この時代に現在にまで伝わる城郭や城下町の姿が整えられたと考えられています。

以降、転封により「岡部長盛」「稲葉紀通」「松平忠房」と次々に城主が代わり、寛文9年(1669)に「朽木稙昌」が入部すると以後明治2年(1869)まで朽木氏が代々福知山を統治しました。この朽木稙昌をもって「福智山藩」の初代藩主としています。

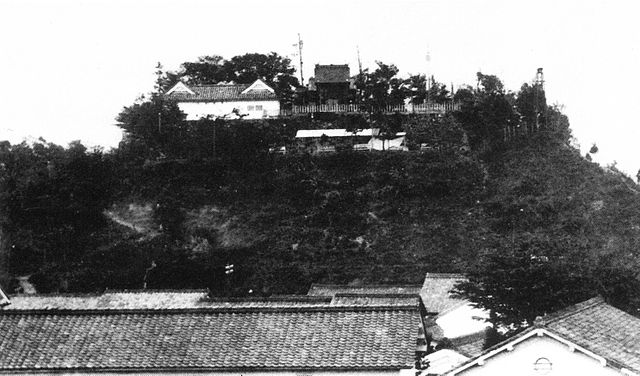

明治4年(1871)の廃藩置県によって廃城となった福知山城は、解体・転用や一部の移築などを経てその姿を失っていきます。

3重4階の外観復元天守が再建されたのは昭和61年(1986)のことで、先行して完成した小天守と続櫓をともなう姿を見ることができます。

平成29年(2017)には「続日本100名城」に選定されました。

福知山城の構造と「転用石」を多用した石垣

福知山城は中世の頃より自然地形を利用した天然の要害として城塞化され、近世城郭としての基礎を明智光秀が築いたことは先に述べたとおりです。現在の天守が建つピークは比高にして30m弱とそう高くはありませんが、自然の河川と人工の堀を巧みに組み合わせた、堅固な城だったことがわかっています。加えて福知山という交通の要衝に立地していることから、防衛拠点としてとても重要な位置付けだったことが想像されます。

福知山城の特徴のひとつとして、石垣に多くの「転用石」が含まれることが挙げられます。

転用石とはその名の通り本来別の用途として使われていた石材のことで、福知山城では五輪塔や宝篋印塔などの石製供養塔が石垣に残るほか、大量に出土していることが知られています。

これは光秀が丹波国攻略において、福知山城を改修する際に短期間で石材を調達するために周辺の寺院などから接収したものと伝えられています。

これらの主である旧勢力を刷新するという意図のもとにおこなわれたという説や、あるいは供養塔などに込められた宗教的な守護力を願って石垣に使用したなどの説があります。

転用石で確認できるもっとも古い銘文は延文4年(1359)、もっとも新しいもので天正3年(1575)となっており、いずれも光秀の攻略以前のものであることがわかります。

転用石といえば織田信長の「安土城」にも石仏や石塔部材が使われており、宗教的禁忌への意識がなかったことの表れという考え方も提示されています。しかし、当時の造成では程度の差こそあれ石材としての転用石の例が見られ、必ずしも仏教等の否定とつながるわけではないと考えられています。

福知山城から出土した転用石の70%弱は、「五輪塔」という供養塔の基部にある「地輪」と呼ばれるブロック状の部材で、あらかじめ成形されているため石垣の材として適していたことがうかがえます。

おわりに

信長の重要な作戦だった丹波国攻略は、光秀にとっても大きな試練となりました。しかし光秀は3年ばかりという短い統治で善政を布き、いまも地域の人たちに慕われているといいます。福知山城は、そんな歴史の語り部として佇んでいます。

補足:福知山城の略年表

- 1579年(天正7年) 国人・塩見氏の「横山城」が落城、明智光秀により「福智山城」に改められる

- 1583年(天正11年)頃 豊臣氏家臣「杉原家次」が城主となる

- 1587年(天正15年)頃 豊臣氏家臣「小野木重勝」が城主となる

- 1600年(慶長5年) 関ヶ原の戦い後、「細川忠興」により「小野木重勝」が敗北、徳川氏御伽衆の「有馬豊氏」が城主となる

- 1621年(元和7年) 転封により「岡部長盛」が城主となる

- 1624年(寛永元年) 転封により「稲葉紀通」が城主となる

- 1649年(慶安2年) 「松平忠房」が城主となる

- 1669年(寛文9年) 「朽木稙昌」が城主となる。以降、朽木氏が福知山藩主を世襲

- 1871年(明治4年) 廃藩置県により廃城となる

- 1873年(明治6年) 「全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方(廃城令)」により解体

- 1985年(昭和60年) 小天守・続櫓を外観復元

- 1986年(昭和61年) 大天守を外観復元、郷土資料館として開館

- 2017年(平成29年) 日本城郭協会認定の「続日本100名城」に選定

【参考文献】

- 『福知山沿革私記』 淑徳同窓会 1940

- 「福知山城の石垣の石材」『日本地質学会学術大会講演要旨 第124年学術大会(2017愛媛)』藤原紀幸・小滝篤夫・崎山正人 2017 一般社団法人日本地質学会

- 福知山観光協会 HP

- 福知山市公式 HP

コメント欄