【広島県】福山城の歴史 水野勝成が築いた西国鎮護の城

- 2025/05/15

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

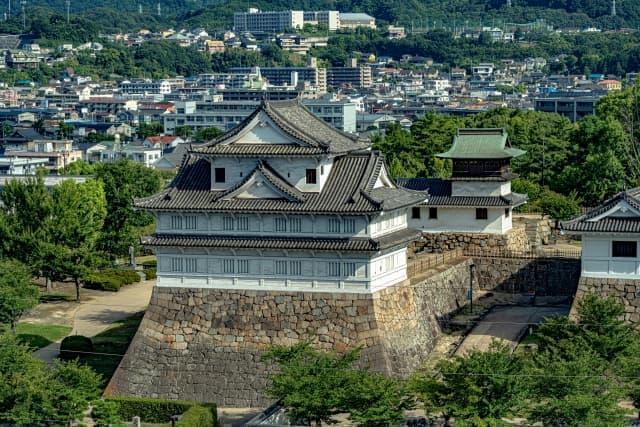

令和4年(2022)8月、築城400周年を記念した大規模改修工事が終わり、改めて福山市のシンボルとして一般公開されています。そんな福山城の歴史を築城時から遡りつつ、紹介していきましょう。

その男、水野勝成

まずは福山城を築いたという水野勝成について、その前半生をひも解いていきましょう。その豪放磊落さと破天荒ぶりは、多くの逸話で知られるところです。そもそも水野氏は清和源氏満政流と伝えられ、家祖である水野重房が尾張・小河に住したことから、「小河氏」を称していました。その後、子の重清が尾張国山田庄へ拠点を移して以降、「水野」を名乗ったといいます。やがて15世紀中頃には新たに城を築き、水野氏は代々、刈谷を本拠としてきました。

戦国時代もたけなわになると、父・忠政の跡を継いだ水野信元は、今川氏から織田氏へ鞍替えし、その後は織田方の部将として、知多半島一帯へ勢力を伸ばしていきます。姉川の戦い(1570)、長篠の戦い(1575)などで活躍した信元ですが、突如として悲劇が襲います。佐久間信盛の讒言によって織田信長の不興を買ってしまい、その意向を受けた徳川家康によって暗殺されてしまうのです。信元の遺領はそのまま信盛のものとされ、水野一族は不遇の年月を送ることになりました。

ところが天正8年(1580)、佐久間信盛が19箇条にわたる折檻状を、信長に突き付けられて失脚。信長は、信元が冤罪だったことを認め、末弟の忠重を召し出し、旧領を与えて水野氏の再興を許しました。こうして忠重は信長に仕えたのちに、豊臣秀吉の直臣となっています。

しかし秀吉の死後、徳川の麾下に入った忠重は、関ヶ原の戦い(1600)の直前になって命を落としました。実は三河にて堀尾吉晴を饗応中、酒席でのトラブルから加賀井重望によって殺害されてしまったのです。その後、水野氏の家督は嫡男の勝成が継ぎました。

水野忠政

┏━━━━┳━━┫

於大の方 忠重 信元

┃ ┃

家康 勝成

┃

勝俊

勝成は永禄7年(1564)の生まれで、初陣となった高天神城攻めをはじめ、数々の合戦で武功を挙げています。しかし、彼の人生にとってターニングポイントとなったのが、家康と秀吉が激突した小牧の役(1584)でした。

蟹江合戦の最中、勝成は自分を讒言したとして家臣を手討ちにした事で、父・忠重の怒りを買ってしまいます。また日頃から勝成の不行状ぶりには目に余るものがあり、とうとう勘当を言い渡されてしまうのです。

その後、出奔した勝成は諸国を放浪しつつ、秀吉に仕えたのを皮切りに、佐々成政、黒田長政、小西行長など名だたる大名に仕官。しかし長続きせずに、放浪生活は15年に及びました。さらに備中の三村親成から庇護を受けて食客となり、そこで2人の妻を娶ったそうです。

放蕩な暮らしを送る勝成ですが、そんな彼にも大きな転機がやってきました。家康の仲介によって決別していた父と再会し、ようやく和解を果たしたのです。

ちなみに家康の生母・於大の方は、亡き信元の妹ですから、家康と勝成はちょうど従兄弟の関係にあたります。おそらく家康は、いつまで経っても落ち着かない勝成を、ずっと気に掛けていたのかも知れません。ここから勝成は立身への道を歩み始めるのです。

勝成、備後10万石の大名となる

慶長5年(1600)、家康は上杉氏を討伐するべく諸大名を率いて会津へ向かい、勝成もその軍勢に加わりました。その直後、父の訃報を聞いた勝成は、急遽刈谷へ戻って水野の遺領3万石を継ぐことになります。続く関ヶ原の戦いでは、西軍の拠点となった大垣城を攻略し、東軍の勝利に貢献しました。翌年には従五位下日向守に任官し、着実にキャリアを積み重ねていきます。

慶長19年(1614)に大坂冬の陣が始まると、家康の本営をしっかり守備し、翌年の夏の陣では、大和口方面の総大将に抜擢されました。ただし勝成の猪武者ぶりは、この頃になっても変わりなかったようで、自ら一番槍を上げるほどの蛮勇を振るってしまいます。結果的に家康から軍令違反を咎められ、論功行賞は過小評価に留まってしまいました。

とはいえ、刈谷3万石から大和郡山6万石への栄転ですから、家康の深い信頼があったからに他なりません。水野氏以降、郡山藩主は代々譜代大名が務めていますから、重要な地を勝成に任せたいという意図が読み取れます。

さて、勝成が郡山にいたのは3年ほどに過ぎません。元和5年(1619)に福島正則が改易されたことに伴い、備後へ移封されたからです。その範囲は備後7郡、備中3郡に及び、およそ10万石の大名へ抜擢されました。

さっそく備後へ赴いた勝成は、いったん神辺城に拠点を置くのですが、山城ゆえに手狭であり、どうにも使い勝手が悪い。しかも一国一城令で破却されており、城下町もまったく廃れていたようです。そこで勝成は新しい居城を築くことを決心し、品治郡の桜山、沼隈郡の箕島、深津郡の常興寺山を候補として選びました。

最終的に勝成が選んだのは常興寺山で、芦田川のデルタにある独立丘を最適地と見なしたのでしょう。同地では芦田川の水運が期待でき、北方には神辺平野が広がります。また重要港である鞆の浦へのアクセスも良好ですから、城を築くにはこれ以上の場所はありません。

当時、武家諸法度が制定されたばかりで、城の築城や修築は厳しく制限されていたのですが、要地へ配される譜代大名に対しては別扱いでした。なぜなら外様大名がひしめく西国において、徳川譜代の大名を配置するのは重要な措置でした。もちろん大城郭を築くことで、威圧と牽制を兼ねることもできます。このため、堂々たる城郭を築くことが、将軍・徳川秀忠への忠節と見なされたのです。

ちなみに同時期、譜代の鳥居忠政が山形城を大改修していますが、これも奥羽の諸大名へ睨みを利かせる意味があったのでしょう。

福山城が完成する

当時の常興寺山周辺には、デルタを中心として神社や寺院が散在していました。山頂には松熊山常興寺があり、谷あいには惣堂八幡社が、また山の背後には地蔵堂や若宮八幡などが鎮座していたようです。常興寺山を築城地に選んだ勝成は、さっそく近くに仮住まいを営むと、まず山頂の寺を移して胎蔵寺と合併させました。また付近の神社仏閣を別の場所へ移転させています。そして幕府の正式認可が下りると、元和6年(1620)から築城工事が起工しました。幕府からは戸川土佐守・花房志摩守らが監督の奉行として着任し、「御助力」として金1万2600両、銀380貫目が貸し出されたといいます。

築城にあたっては、勝成自らが陣頭指揮を執ったとも言われ、惣奉行には中山将監が、土工奉行に小場兵左衛門が任じられました。ただし河口部にある軟弱地盤だったことで、普請は相当な難工事となりました。同年5月には洪水によって普請が一時頓挫し、石垣を築くにも苦労が伴ったようです。

現在の二の丸にある石垣は、内堀にぴったりくっついているのではなく、かなりの余地を残しています。戦術的には死角となるのですが、柔らかい地質だったことで崩れやすく、やむなく石垣を後退させたのでしょう。

ちなみに石材は、神辺城で使われていた石や、福山沖に浮かぶ北木島などから運んだようです。また天守や櫓に用いる建材については、新設以外は神辺城の旧材を用い、その他については、遠く東北地方などから船で搬入されました。

折しも同時期に、伏見城が廃城のうえ解体されており、徳川秀忠の命によって、本丸や松の丸などの建造物が移築されています。拝領した建物は松の丸三階櫓、火打櫓、月見櫓、鉄御門、追手御門、多門、廻塀、本丸御殿、御湯殿などに及び、福山城の伏見櫓が解体修理された際には、「松ノ丸ノ東やぐら」という印刻が発見されたそうです。

また、天守は地下一階に加え、五層六階を有する壮麗なもので、そこに二層三階の小天守が付属しました。その他にも7基の三重櫓や、20基以上の櫓を備え、10万石規模の大名としては破格の城郭規模となっています。そして起工から2年半後の元和8年(1622)8月に福山城が完成。勝成は自ら江戸城へ赴き、完成報告を行いました。

城の名は正式に「鉄覆山朱雀院久松城」とされますが、これには諸説あるようです。

まず天守の背面を鉄板で覆ったからという理由、あるいは「鉄」ではなく「敵」と読み、敵を覆滅する意味を持つという説もあります。また「朱雀」は、蒼龍・白虎・朱雀・玄武という天の四方のうち、南方を司る朱雀に起因するというもの。つまり備後の南面に城があることから、この院号を付けられたようです。

「久松」は「松寿長久」を表し、城の武運長久を祈ったという意味になるでしょうか。

福山城の構造と城下町

ここから福山城の縄張りを見ていきましょう。よく平山城と呼ばれますが、常興寺山がさほど高くないため、それほどの印象は受けません。むしろ平台城と分類した方が良いでしょう。まず削平した台地上に本丸を置き、その北隅にある岩盤に天守が聳えていました。そして一段低い二の丸が本丸を取り巻く縄張りとなっています。二の丸は東北角と西南角で比較的広くなっており、その他の箇所では帯曲輪のように細くなっているのが特徴です。

また内堀を隔てて、三の丸が東・西・南の三方を囲むように作られていて、さらにその外側を外堀がめぐっていました。

三の丸には勝成隠居屋敷(のちに筆頭家老屋敷)や家老屋敷、御用屋敷、米蔵などが立ち並んでおり、三の丸も含めた外周は、450間(約820メートル)あったとされています。ただし内堀、並びに外堀は全周せず、南面する部分にしかめぐっていません。背面に位置する小丸山と天神山を防塁となし、北を流れる吉津川を天然の堀に見立てることで、背後の守りの要としていました。幕府を憚って作らなかった、あるいは泰平の世になったことで、そこまで厳重に防備する必要がなかったという説があります。

次に城の完成と相まって、城下町の建設が進められていきました。当初、勝成が郡山から連れてきた家臣は100余人に過ぎなかったのですが、『水野家分限帳』によれば、家臣の数は最終的に2千人以上に及びました。つまり新規で召し抱えられた者が多いことを示しているのです。

また武士以外に移住してきた町人も多く、『福山領分御伝記』にはこう記されています。

「当町場荒地の遠干潟に御座候ところ、町並銘々器量次第、敷地を開き住居仕候は、地子諸役等永々御除地に仰付かるべき候由、之により御領分は申すに及ばず、近国所々より相集まり、銘々沼、芦原を埋め、町並家作り出来申候」

荒れた干潟に過ぎなかった福山ですが、諸税免除に惹かれた人々が集まったことで、そこに城下町が誕生しました。当初は12ほどだった町人町ですが、にぎわいと経済の発展に伴い、各地からの移住者もどんどん増えていきます。また、職人たちの業種を冠した、鍛冶屋町、米屋町、医者町といった独特の町名も生まれました。

最盛期になると、町は30を数え、現在に至る福山の基礎が出来上がっていきます。また、山陽道を城下町へ通すことで江戸時代の福山は中国地方でも指折りの繁栄地となったのです。

水野氏改易以降の福山城

勝成を初代藩主とする水野氏ですが、元禄10年(1697)に4代藩主・水野勝種が急死。子の勝岑はまだ生後6ヶ月の幼児でした。翌年、家督相続の挨拶のために江戸へ赴き、将軍に拝謁したものの、すでに勝岑は病に罹っていたようです。翌日に死亡したことで、跡目のいない水野氏は改易となってしまいました。

水野氏断絶のあとは一時的に代官が統治を任され、元禄13年(1700)になって、出羽山形から松平忠雅が福山藩へ移封されてきます。宝永7年(1710)に松平氏が伊勢桑名へ移ると、代わって阿部正邦が福山藩主となり、その後は代々、幕末まで続いていきました。

ちなみに阿部氏は徳川譜代の中でも名門として知られ、江戸時代を通じて老中を何人も輩出しています。とりわけ阿部正弘は幕末期における難しい舵取りを任され、広く諸大名に意見を求めつつ、有用な人材を積極的に登用するなど、幕府の屋台骨を支えました。

大政奉還(1867)によって江戸幕府が終焉を迎えた時、福山藩は重大な岐路に立たされています。なぜなら譜代である福山藩は徳川家との関係が深く、佐幕派と見なされたからです。慶応4年(1868)、鳥羽伏見の戦いに伴い、尾道に駐留していた長州勢が東上を開始しました。すると福山の町は大混乱となり、町人や婦女子たちは各地へ避難したといいます。

一方、城中で行われた会議では自重派が主戦派を制し、最後まで交渉に望みを託した上で、福山城の守備にあたることになりました。福山藩は反抗の意思がないことを主張し、懸命に陳弁を繰り返すのですが、その努力も虚しく、戦いの火ぶたが切って落とされるのです。

まず城を包囲した長州勢は、北西に砲陣地を構えると、一斉射撃を始めると同時に搦め手から攻勢に出ました。もちろん城中からも反撃の射撃が繰り返され、少なくない長州兵を倒しています。

そんな中、城中から参政・三浦義建が正使となって長州陣へ派遣され、改めて交渉が行われました。その結果、無事に講和が締結され、以降の福山藩は勤皇を誓うとともに、新政府側に立って旧幕府軍と戦うことになります。

そして明治4年(1871)、廃藩置県が行われて福山藩は福山県となりました。また廃城令に伴って、福山城に残った多くの建造物が競売に掛けられたといいます。しかし城内の巨大な建物群は、取り壊すだけで莫大な費用が掛かるため、なかなか売却に至りません。天守も20~30円まで値が下がるものの、ついに買い手が付きませんでした。とはいえ、これで歴史的な建物が残ったのですから、不幸中の幸いだったと言えるでしょう。

やがて明治7年(1874)に公園化が決定され、内務卿・大久保利通からは「指令通り公園となし、建造物は永久保存すべし」というお墨付きを頂いています。その後は保存会が組織されて寄付金も集まり、天守や伏見櫓などの大修理が行われました。

しかし残念なことに、昭和20年(1945)8月8日の空襲で天守に焼夷弾が命中。瞬く間に燃え広がって灰燼に帰しています。この時の業火は凄まじかったらしく、現在も石垣にその痕跡を留めるほどです。結局、伏見櫓・筋鉄御門・鐘櫓のみが焼失を免れました。

戦後、福山城は大きな復興を遂げます。昭和26年(1951)に伏見櫓及び筋鉄御門の解体修理が行われ、昭和41年(1966)には復元天守が完成。往時の姿を取り戻しました。さらに月見櫓や御湯殿なども外観復元され、現在に至っています。

また令和4年(2022)には、足掛け2年に及ぶ大規模修理が完了し、往年の鉄張り天守が姿を現したのです。

おわりに

福山城が完成した当時、一つの城を築くのに10年以上の歳月を掛けるのは当たり前のことでした。しかし水野勝成は、たった2年半であれだけの城を築いた点から見ても、非凡な築城の才を持っていたに違いありません。ただの猪武者ではなかったのです。そして現在、リニューアルが成った福山城は、地域の観光スポットとして大きな人気を博しています。令和6年(2024)7月からは、いわゆる「城泊」が始まるとのことで、今後はますます注目を集めるのではないでしょうか。

補足:福山城の略年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 元和5年 (1619) | 福島正則の改易に伴い、水野勝成が移封される。 |

| 元和6年 (1620) | 福山城の築城が始まる。同年末に普請が完了。 |

| 元和8年 (1622) | 福山城がほぼ完成する。 |

| 元禄10年 (1697) | 水野勝岑が夭折し、水野氏が断絶する。 |

| 元禄13年 (1700) | 出羽山形より、松平忠雅が移封する。 |

| 宝永7年 (1710) | 下野宇都宮より、阿部正邦が移封となる。 |

| 慶応4年 (1868) | 長州勢による福山城攻め。程なくして講和を結ぶ。 |

| 明治6年 (1873) | 福山城が廃城となり、建造物の売却が始まる。 |

| 明治8年 (1875) | 本丸が「福山公園」となる。 |

| 明治29年 (1896) | 福山公園が福山町へ移管となり、城内建物の大修理が行われる。 |

| 昭和6年 (1931) | 福山城天守が国宝に指定される。 |

| 昭和8年 (1933) | 伏見櫓・筋鉄御門・御湯殿が国宝に指定される。 |

| 昭和11年 (1936) | 本丸が国の史跡に指定される。 |

| 昭和20年 (1945) | 福山空襲によって、天守や御湯殿などが焼失する。 |

| 昭和41年 (1966) | 天守・月見櫓・御湯殿が復元される。 |

【主な参考文献】

- 八幡浩二『シリーズ藩物語 福山藩』(現代書館、2021年)

- 吉越昭久『近世福山城下町の歴史災害』(図書出版文理閣、2020年)

- 更科源蔵・三浦朱門ほか『日本名城紀行2』(小学館、2018年)

- 高田徹『城郭移築建造物大全 西日本編』(戎光祥出版、2023年)

- 福山市文化財協会『新版 福山城』(2006年)

コメント欄