対外貿易もこなした室町幕府の九州方面司令部!「九州探題」について

- 2020/07/13

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

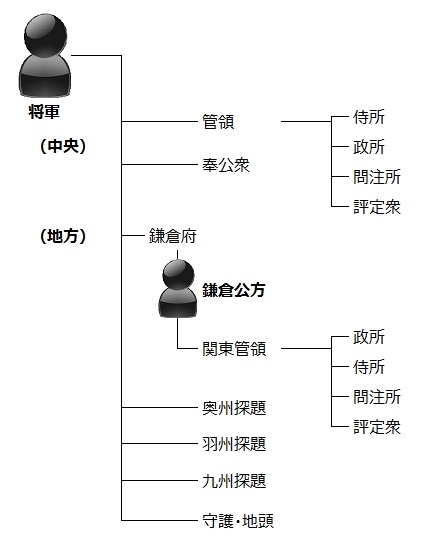

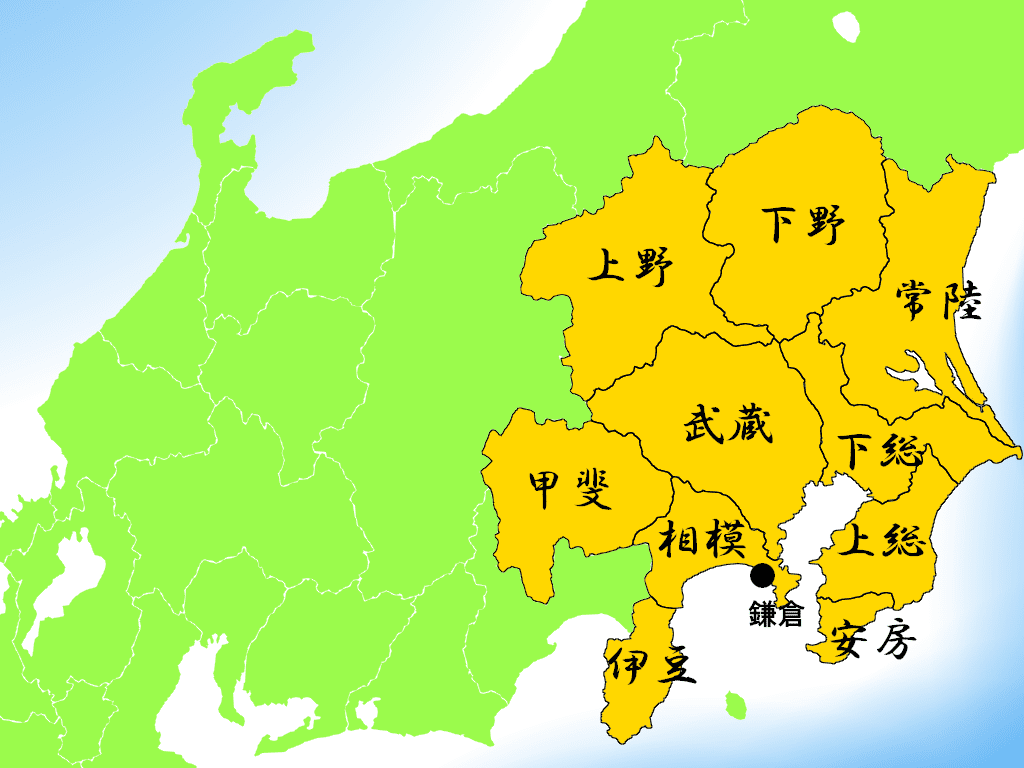

室町幕府では政庁が置かれた京都を中心に、各国を守護が統治するという体制をとっていました。守護大名は一名で複数国を担当することがありましたが、前政権の本拠であった鎌倉には関東勢力の統治と監視を任務とした「鎌倉府」があり、幕府本体と同様の構造をもつ関東政府とも呼べる機関でした。

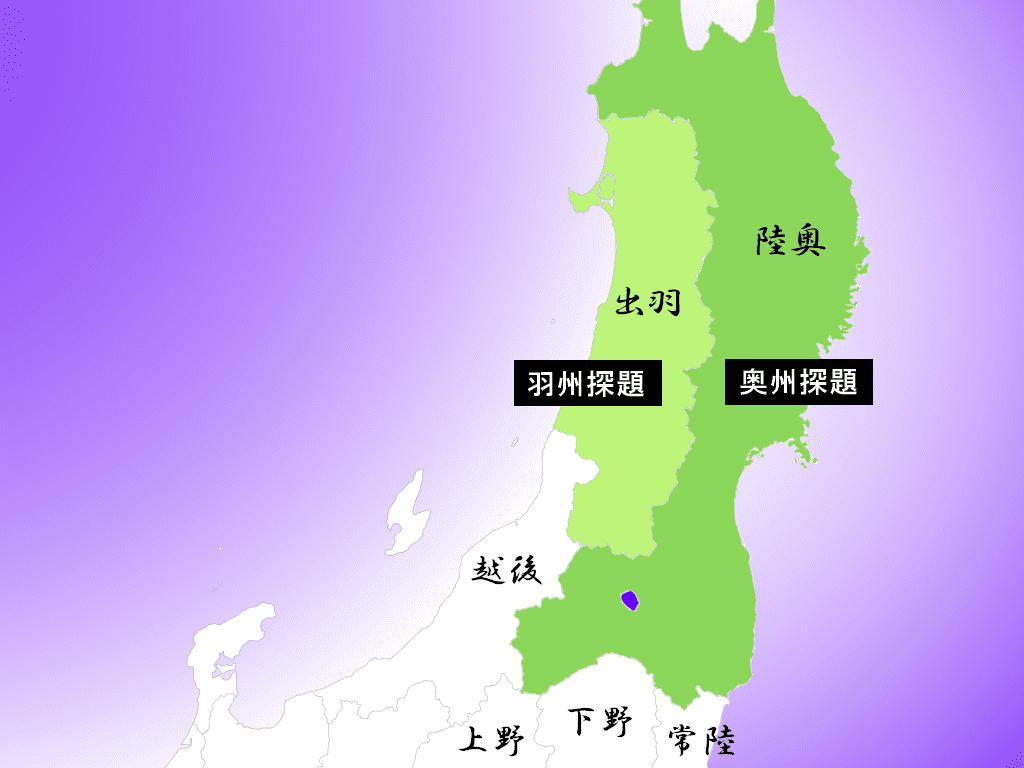

また、東北地方には守護ではなく「奥州探題」と「羽州探題」が置かれ、広域統治の権限が委譲された機関となっていました。西日本は幕府本拠の管轄領域という意味合いのためか探題は置かれませんでしたが、九州の統治のために「九州探題」が設置されていました。

今回の記事では「九州探題」にフォーカスしてみます。

また、東北地方には守護ではなく「奥州探題」と「羽州探題」が置かれ、広域統治の権限が委譲された機関となっていました。西日本は幕府本拠の管轄領域という意味合いのためか探題は置かれませんでしたが、九州の統治のために「九州探題」が設置されていました。

今回の記事では「九州探題」にフォーカスしてみます。

九州探題とは

九州探題とは室町幕府による九州の統治のための出先機関です。その前身は永仁元年(1293)、鎌倉幕府によって九州統治のため「鎮西奉行」に代わって設置された「鎮西探題」とされています。室町幕府の構成勢力は決して一枚岩ではなく、将軍の権威というよりも有力守護大名による連合政権という性格が強かった関係から、各地で争乱の火種はくすぶり続けていました。

特に九州島は室町幕府開府前夜からその経営は困難で、地政学的な重要性に反して十分な統治を実現できなかったことが知られています。

九州探題のはじまり

建武政権から離反し京都奪還に失敗した足利尊氏が九州に落ち延び、その時ともに従ったのが一色範氏です。南朝:延元元年/ 北朝:建武3年(1336)、現在の福岡市東区で起こった 多々良浜の戦いで足利方が南朝勢力の菊池武敏らを撃破。それまで大半が南朝方に与していた九州の在地勢力が、足利方に鞍替えする契機となりました。

これにより一色範氏は仁木義長らほかの足利一門と九州に残留、初代「九州探題」に就任します。ちなみに範氏の一色氏はのちに「侍所」の長官を務める四氏族、「四職」の一角として繁栄します。

しかし範氏の代では九州探題といっても現実的には肥前国と筑前国の守護を一時務めたのみであり、九州島における実効的な支配力はほとんどもっていなかったと考えられています。

実際、延元3/ 暦応元年(1338)にはその厳しい状況を幕府に訴える書状を送っています。

興国7/ 貞和2年(1346)には範氏長男の「一色直氏」が九州探題を継承。父子二代にわたって九州経略と在地勢力の取り込みに励みますが、結果としてその試みは実を結びませんでした。

菊池氏をはじめとした在地勢力は頑強に抵抗し、正平10 / 文和4年(1355)には勢力を盛り返した南朝方が大宰府を奪還。後醍醐天皇の皇子である懐良親王が菊池氏・少弐氏らの軍を率い、豊後の大友氏泰を撃破し、一色範氏を長門国へ退避させるなど、九州島における南朝勢力の最盛期を迎えます。

九州の南朝勢力はさらに東上の気配を示し、その抑えとして幕府は正平15 / 延文5年(1360)に斯波氏経を三代目九州探題に任命。氏経は翌年に九州へと向かいます。しかし着任翌年の戦闘で南朝方に大敗、氏経も九州経略には成功しませんでした。

次いで18歳の渋川義行が九州探題に任命されますが、菊池氏らの防戦によって九州島への上陸がかなわず、建徳元 / 応安3年(1370)に探題職を罷免。ついに一度も九州島に足を踏み入れることはかないませんでした。

九州の南朝勢力はさらに東上の気配を示し、その抑えとして幕府は正平15 / 延文5年(1360)に斯波氏経を三代目九州探題に任命。氏経は翌年に九州へと向かいます。しかし着任翌年の戦闘で南朝方に大敗、氏経も九州経略には成功しませんでした。

次いで18歳の渋川義行が九州探題に任命されますが、菊池氏らの防戦によって九州島への上陸がかなわず、建徳元 / 応安3年(1370)に探題職を罷免。ついに一度も九州島に足を踏み入れることはかないませんでした。

※参考:歴代の九州探題。()は任期

- 一色範氏(1336 - 46年)

- 一色直氏(1346 - 58年)

- 足利直冬(1351 - 61年)

- 細川繁氏(1358年)

- 斯波氏経(1361 - 65年)

- 渋川義行(1365 - 70年)

- 今川了俊(1370 - 95年)

- 渋川満頼(1396 - 1419年)

- 渋川義俊(1419 - 28年)

- 渋川満直(1428 - 34年)

- 渋川教直(1434 - 79年)

- 渋川万寿丸(1479 - 87年)

- 渋川尹繁(1487 - 1504年? )

- 渋川義長(1504 ? - 33年)

- etc ...

てこ入れのために派遣された今川了俊

相次ぐ九州探題の失策に幕府は焦燥し、同年に今川了俊(貞世)が管領細川頼之の推挙により九州探題に就任。了俊は劣勢だった九州をまとめ、数々の工作と、元中9 / 明徳3年(1392)の南北朝統一を機とした和睦などによって九州島の平定を実現させます。

しかし応永2年(1395)には突如、九州探題を解任されてしまいます。これは貞世の後ろ盾ともいえる細川頼之が失脚したことや、九州探題が強大になりすぎて権限を縮小する必要があったこと、等が考えられています。

後任には頼之の対抗陣営であり、当時の管領だった斯波義将の娘婿にあたる渋川満頼が就任しました。満頼は九州島上陸がかなわないまま探題職を解任された、渋川義行の子です。

以降は渋川氏が九州探題を世襲しますが徐々に衰退、やがて西国の大大名「大内氏」が台頭し、探題が大内氏をサポートするという体制になっていったようです。実際、永享元年(1429)に博多のある筑前国が幕府管理下に置かれると、代官は大内氏が務めています。

天文3年(1534)には当時の九州探題であった渋川義長が少弐氏と通じたことで大内氏に討たれ、事実上の九州探題はここに終焉します。ただし、戦国期にもその役職が形式的に残り、最後の九州探題として「大友宗麟」が任命されたことが知られています。

おわりに

九州探題が主に所在した大宰府などの北部九州は、古代から中国大陸や朝鮮半島との交易窓口として機能してきました。九州探題もその役割を果たし、今川貞世は本来懐良親王を冊封するために来日した明国使節団を拘留、三代将軍「足利義満」の幕府と明国による「日明貿易」の礎となりました。また高麗、次いで李氏朝鮮とも独自のパイプをつくり貿易を継続しました。倭寇の鎮圧なども積極的に行い、直近の諸外国との良好な経済交流を企図したことがうかがえます。

このように、九州探題は在地勢力の取り込みには難渋したものの、地理的特性を発揮して海外交易の窓口という重要な役割を果たしたのでした。

あわせて読みたい

【参考文献】

- 『図説 室町幕府』 丸山裕之 2018 戎光祥出版

- 「九州探題考」『史学雑誌 116巻3号』 黒嶋敏 2007 史学会

- 『故実叢書.武家名目抄(塙保己一)』 今泉定介 編 1906 吉川弘文館

コメント欄