「鎌倉府」は室町幕府の関東政府?その長官「鎌倉公方」と補佐官「関東管領」も解説!

- 2020/04/01

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

源頼朝(みなもと の よりとも)が武家による政権である「幕府」を鎌倉に開いて、京都の朝廷に代わる政府(鎌倉幕府)となったことは皆さんもよくご存知かと思います。それ以降、中央政権の所在が関東へと移ったともいえますが、あいかわらず京都は伝統的な権威を保有し、武家も朝廷に一定の敬意を示しつつ、その動向をぬかりなく監視していました。

特に承久3年(1221)、後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)が反幕府の兵を挙げて時の執権・北条義時に敗れた「承久の乱」以後、それまでの「京都守護」を「六波羅探題」へと改組し朝廷と反幕勢力への監視を強めたことがよく知られています。

ところが、室町幕府の時代となると政庁は京都へと戻され、今度はかつて鎌倉幕府の本拠があった関東へと監視の目を光らせる必要が出てきました。

そもそも関東地方は広大で、強力な在地勢力が盤踞していたため、その管理を京都で一元化するには限界があったのでしょう。そこで関東を管轄するためのミニ政府とも呼べる、幕府の出先機関が設置されることになります。

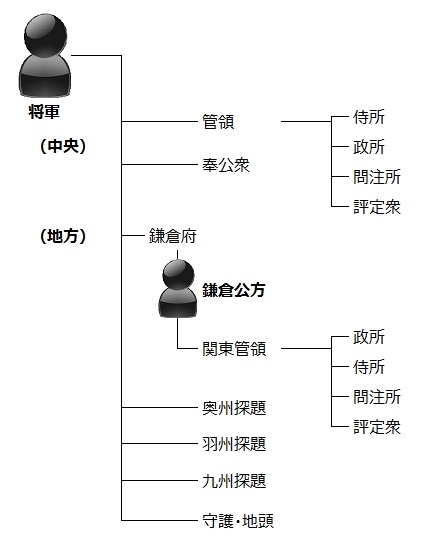

これが「鎌倉府」であり、京都の足利幕府とほぼ同様の構造をもっていました。今回はこの鎌倉府、そしてその長官を補佐する「関東管領」にスポットライトを当ててみましょう。

特に承久3年(1221)、後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)が反幕府の兵を挙げて時の執権・北条義時に敗れた「承久の乱」以後、それまでの「京都守護」を「六波羅探題」へと改組し朝廷と反幕勢力への監視を強めたことがよく知られています。

ところが、室町幕府の時代となると政庁は京都へと戻され、今度はかつて鎌倉幕府の本拠があった関東へと監視の目を光らせる必要が出てきました。

そもそも関東地方は広大で、強力な在地勢力が盤踞していたため、その管理を京都で一元化するには限界があったのでしょう。そこで関東を管轄するためのミニ政府とも呼べる、幕府の出先機関が設置されることになります。

これが「鎌倉府」であり、京都の足利幕府とほぼ同様の構造をもっていました。今回はこの鎌倉府、そしてその長官を補佐する「関東管領」にスポットライトを当ててみましょう。

鎌倉府の成立時期

鎌倉府の起源は、建武の新政を主導した「後醍醐天皇」による「鎌倉将軍府」とされています。東統治のため皇子の「成良親王」を派遣し、「足利直義」(足利尊氏の弟)がその後見として実務を担当しました。観応の擾乱を経て足利尊氏が幕府の主導権を掌握すると、当初の鎌倉殿であった嫡男「足利義詮」に代わり四男「足利基氏」を派遣、基氏を鎌倉府の長官である初代「鎌倉公方(かまくらくぼう)」としています。

貞和5年(1349)のこの時を「鎌倉府」の成立とする場合もありますが、他には建武3年(1336)に鎌倉殿・足利義詮に補佐官として「上杉憲顕」「高師冬」を派遣した時という説もあります。

鎌倉府の管轄と組織構成について

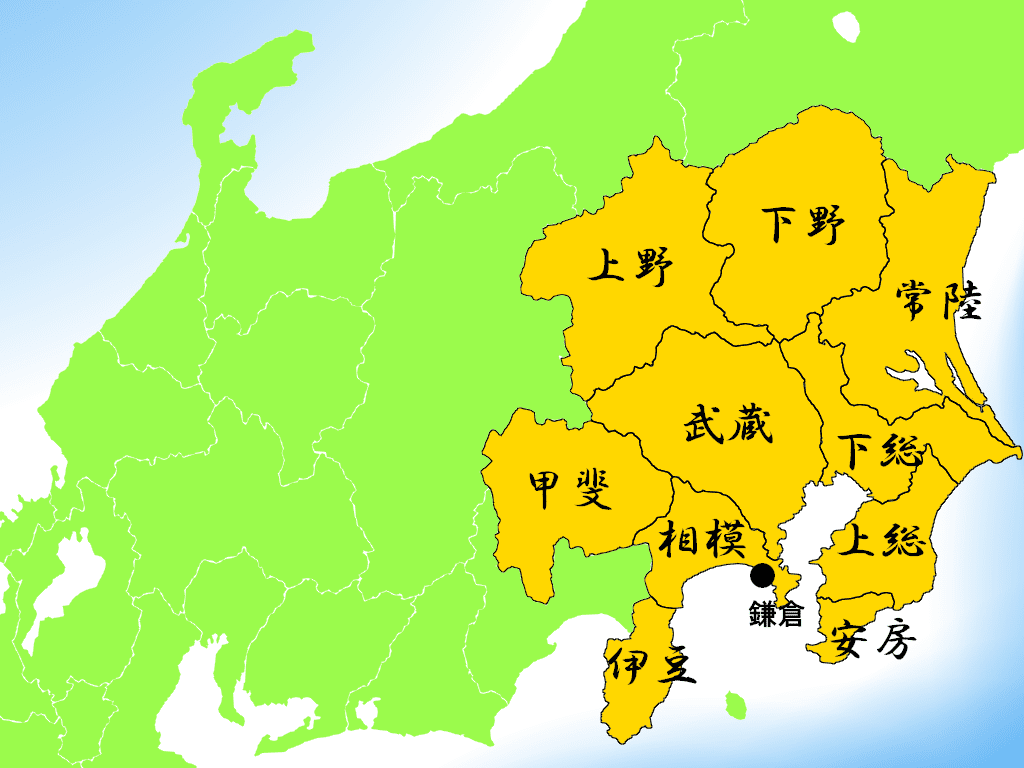

鎌倉府が管轄した関東地方の国は十か国に及び、相模・武蔵・甲斐・上総・下総・上野・下野・常陸・安房・伊豆と現在の行政区分でいう「関東」全域であったことがわかります。明徳3年(1392)には陸奥国と出羽国がさらに加えられますが、応永7年(1400)の「奥州探題」設置に伴ってその両国への実効権限は失われます。

鎌倉府は京都の幕府とほぼ同様の機関配置がされており、鎌倉公方の下に「関東管領」そして「侍所」「政所」「問注所」「評定衆」などが置かれていました。

鎌倉公方のための「奉公衆」も備えられており、実質的な関東政府としての機能をもたされていたことがわかります。

※参考:歴代鎌倉公方。()は在職期間

- 初代 足利基氏(1349~67年)

- 2代 氏満(1367~98年)

- 3代 満兼(1398~1409年)

- 4代 持氏(1409~39年)

- 5代 成氏(1447~54年)

鎌倉府の崩壊と古河公方の誕生

しかし、鎌倉公方はやがて足利将軍家と対立するようになり、幾度かの抗争を経て享徳4年(1455)には第五代「足利成氏」が鎌倉から下総(現在の茨城県あたり)古河(こが)に本拠を移転します。

これにより実質の鎌倉府は終わりを告げますが、以降は「古河府」と呼んでその長官を「古河公方」あるいは「関東公方」と総称しています。以降もおよそ130年間にわたって継続した古河公方ですが、16世紀終わり頃の天正年間、後北条氏の台頭によって自然消滅したとされています。

※参考:歴代古河公方。()は在職期間

- 初代 足利成氏(1455~97年)

- 2代 政氏(1497~1512年)

- 3代 高基(1512~35年)

- 4代 晴氏(1535~52年)

- 5代 義氏(1552~83年)

「関東管領」とは

足利将軍を補佐する幕府ナンバー2の要職を「管領」といいますが、関東政府ともいえる鎌倉府にも補佐のための役職が設けられました。これが「関東管領」であり、足利尊氏の従兄弟にあたる「上杉憲顕」が初代とされています。関東管領の前身として当初は「関東執事」という呼び方をされたといい、研究上では京都の幕府より早く「管領」という役職名を使用したという説もあります。関東執事の時代は「斯波家長」「高師冬」「畠山国清」らが就くなど、一名体制ではありませんでした。次第に「関東執事」と「関東管領」が併設されるようになったと考えられています。

ちなみに両者の職務には違いがあったといい、やがて「関東管領」が「関東執事」を吸収していき、上杉家が世襲するようになっていきます。

本来、鎌倉公方を補佐する立場の関東管領ですが、やがて鎌倉公方が京都の幕府に対抗して将軍職への野心を見せるようになると対立するように。以後、伝統的に幕府軍とともに鎌倉公方を諫言、鎮圧する役回りを担うようになります。これは室町幕府と鎌倉府の関係を保つのに必要な行為だったようです。

※参考:歴代関東管領。()は在職期間

- 上杉憲顕(1362~68年)

- 上杉能憲(1368~78年)

- 上杉朝房(1368~75年以前?)

- 上杉憲春(1377~79年)

- 上杉憲方(1379~92年)

- 上杉憲孝(1392~94年)

- 上杉朝宗(1395~1405年)

- 上杉憲定(1405~11年)

- 上杉氏憲(禅秀)(1411~15年)

- 上杉憲基(1415~18年)

- 上杉憲実(1419~42年)

- 上杉清方(1442~44年)

- 上杉憲忠(1447~54年)

- 上杉房顕(1455~66年)

- 上杉顕定(1466~1510年)

- 上杉顕実(1510~15年)

- 上杉憲房(1515~25年)

- 上杉憲寛(1525~31年)

- 上杉憲政(1531~61年)

- 上杉景虎(謙信)(1561~78年)

なお、前述したように享徳の乱で鎌倉府が消滅し、古河公方が誕生しても関東管領の職はなくなっていません。山内上杉氏が世襲していきました。しかし、時代が下って後北条氏が台頭するようになると、関東管領としての上杉氏は衰退、実効支配力を失っていきます。上杉氏の名跡を継いだ「上杉謙信」は、事実上最後の関東管領としてあまりにも有名ですね。

おわりに

鎌倉府という中央政府同様の能力をもった機関が存在したのは、単に東国監視のためだけではありません。実は室町幕府開設当初より、幕府所在地を鎌倉で踏襲するか京に移すかという議論があったことがわかっています。また、足利直義と高師直の派閥争いなど、草創期の足利幕府が決して一枚岩ではなかったことも大きく起因しています。鎌倉幕府残党の勢力もいまだ健在で、非常に不安定な政権であったことが鎌倉府という強力な関東統治機構を必要としたのでしょう。

室町時代の初めというのは、北朝と南朝という二つの政府が並立した大変複雑な政権運営の時期でした。鎌倉将軍府を創始した後醍醐天皇にしても、中央集権国家を目指したことから鎌倉の統治機構設置には消極的だったという説と、足利尊氏を信頼してむしろ積極的に推進したという説があり、真実はわかっていません。

鎌倉府の権限を考えるとさらにもう一つの「政府」があったといっても過言ではなく、室町幕府の危ういバランスを印象付ける一因にもなっています。

【参考文献】

- 『図説 鎌倉府』 杉山一弥 2019 戎光祥出版

- 「初期鎌倉府再考―南北朝初期の「鎌倉府執事」の性格をめぐって―」『史学 61(3・4)』磯崎達朗 1992 三田史学会

- 『足利時代之研究:関東中心』 渡辺世祐 1926 雄山閣

コメント欄