征夷大将軍・護良親王 ~悲劇を生んだ父子の確執~

- 2025/04/11

『逃げ上手の若君』で話題になった北条時行が起こした「中先代の乱」。その混乱の中で、ひっそりと命を落とした皇子がいました。後醍醐天皇の皇子・護良親王(もりよししんのう)です。

鎌倉幕府打倒の功労者であり、征夷大将軍にまでなった彼がなぜ、鎌倉の地で殺されなければならなかったのでしょうか。

鎌倉幕府打倒の功労者であり、征夷大将軍にまでなった彼がなぜ、鎌倉の地で殺されなければならなかったのでしょうか。

才気煥発な皇子は倒幕の立役者

護良親王は延慶元年(1308)に後醍醐天皇の第三皇子として誕生しました。一説には第一皇子ともいわれ、どうやら母親の身分があまり高くなかったため、皇位を継承できる可能性はかなり低い立場だったようです。6歳で仏門に入り、尊雲法親王と名乗ります。『太平記』によると「一を聞いて十を知る器量」で、衆徒たちの信頼を集め、わずか20歳で天台座主の地位に就いています。大塔と呼ばれる法勝寺九重塔のあたりに門室を置いたことから、通称として「大塔宮」とも呼ばれるようになりました。

護良親王は頭だけでなく武勇にも優れていて、大柄な体格を活かし、毎日僧兵たちと武芸の鍛錬に勤しんでいたとか。その分、仏教の修行や学問は怠りがちだったようなので、どちらかというと武寄りの人物であったようです。

元弘元年(1331)、鎌倉幕府転覆をもくろんだ後醍醐天皇による元弘の乱が発生。しかし、計画が露見した天皇は捕縛され、隠岐の島に配流されます。加担した護良親王も幕府から死罪という判決を受けますが、捕縛のために差し向けられた兵から逃れ、その後は各地に隠れながら全国に倒幕のために挙兵せよという「令旨」を送りました。

この頃の親王は、幕府の追及の手を躱すため、北条時行にも引けを取らないほどの逃げっぷりを見せます。

奈良の般若寺では、隠れた箱の蓋をわざと開けて追っ手の目を眩まし、熊野詣でをする山伏に変装して山を越えて、夢のお告げに従って十津川に潜伏します。そこで病人を祈祷で治すなど少々信憑性のあやしい活躍を見せた後、還俗して吉野で挙兵。約3千の兵で約6万の軍勢と戦い、自害寸前まで追い詰められたものの、村上義光が身代わりになってその場を逃れ、高野山まで落ち延びています。

戦場で大きな武勲を上げたわけではありませんが、護良親王は元弘3年(1333)に後醍醐天皇が隠岐島を脱出するまで、実質的な討幕派のリーダーとして動いていたのです。親王の「令旨」に応えて、楠木正成や新田義貞などの有力な武士も挙兵しています。

| 時期 | 合戦名(場所) | 主な人物 |

|---|---|---|

元弘元年(1331) 9月 | 笠置山の戦い (山城国 笠置山) | 《宮方》千種忠顕、 四条隆資 《幕府方》 大仏貞直、金沢貞冬、足利高氏(のちの尊氏) |

| 9月11日 | 赤坂城の戦い (河内国 赤坂城) | 《宮方》護良親王、楠木正成 《幕府方》大仏貞直、金沢貞冬、北条時見、足利高氏 |

元弘3年(1333) 2月22日~閏2月1日 | 上赤坂城の戦い (河内国 上赤坂城) | 《宮方》平野将監、楠木正季 《幕府方》阿蘇治時、長崎高貞、本間九郎、結城親光ほか |

| 2月29日 | 吉野城攻防戦 | 《宮方》村上義光、村上義隆 《幕府方》二階堂道蘊 |

| 閏2月29日 | 船上山の戦い (伯耆国 船上山) | 《宮方》名和長年、名和行氏 《幕府方》佐々木清高、佐々木昌綱、糟屋重行 |

| 2月~5月 | 千早城の戦い (河内国 千早城) | 《宮方》楠木正成、楠木正季、平野将監 《幕府方》阿蘇治時、名越宗教、大仏貞直、新田義貞、長崎高貞ほか |

| 5月 | 六波羅攻略 (山城国) | 《宮方》足利高氏、赤松則村 《幕府方》北条仲時、北条時益 |

| 5月11日 | 小手指原の戦い (武蔵国 小手指原) | 《宮方》新田義貞 《幕府方》桜田貞国、長崎高重、長崎孫四郎左衛門 |

| 5月12日 | 久米川の戦い (武蔵国 久米川) | 《宮方》新田義貞 《幕府方》桜田貞国 |

| 5月15~16日 | 分倍河原の戦い (武蔵国 分倍河原) | 《宮方》新田義貞 《幕府方》北条泰家、北条貞国 |

| 5月16日 | 関戸の戦い (武蔵国 霞ノ関) | 《宮方》新田義貞 《幕府方》北条泰家 |

| 5月18~22日 | 鎌倉の戦い (相模国 鎌倉) | 《宮方》新田義貞、足利義詮 《幕府方》北条高時、北条守時、長崎高資 |

| 5月22日 | 東勝寺合戦 (相模国 鎌倉) | 《宮方》新田義貞 《幕府方》北条高時 |

特に鎌倉幕府を攻め滅ぼした新田義貞は、護良親王の令旨を受けて鎌倉に侵攻したことから、護良親王の功績はかなり大きいものだったと言えるでしょう。しかし、後醍醐天皇の信頼は六波羅探題を陥落させた足利尊氏(高氏)へと向かいました。

護良親王は後醍醐天皇の新政権下において、その功績に見合った発言力が与えられることはありませんでした。そして尊氏を警戒した護良親王は、倒幕後も京都には入らず、奈良県の信貴山に陣を構えます。陣に使者を差し向けてきた後醍醐天皇と交渉し、護良親王が征夷大将軍になることで、ようやく京に入ったのです。

しかし後醍醐天皇や足利尊氏との間の亀裂は埋まることはなく、1年も経たないうちに大将軍の地位を解任されることに…。そして皇位簒奪を企てたとして捕縛され、建武元年(1334)11月には鎌倉に幽閉されるという憂き目に遭うのです。

帝位を狙っていると父に疑われ…

護良親王の失脚は、足利尊氏の陰謀だと言われています。もともと尊氏にとって親王は煙たい存在でしたが、尊氏も望んでいた征夷大将軍の地位に親王がついたことで、対立は決定的なものとなりました。尊氏は後醍醐天皇が寵愛する阿野廉子に接近。自分の実子を天皇の後継者にしたいと願う廉子と手を組んで、親王派の武将を冷遇したり、親王が天皇の座を狙っていると後醍醐天皇に吹き込んだと『太平記』には書かれています。

親王:「帝位を奪う気などない、誤解だ」

護良親王は弁明しますが、天皇は親王よりも尊氏を信用しました。やがて親王は尊氏暗殺のために兵を集めましたが失敗、そして親王と親しかった楠木正成が京を留守にしている間に将軍職を解任され、足利直義に身柄を預けられて鎌倉へと護送されてしまいます。

親王の尊氏暗殺未遂に関しては異説もあり、室町時代の歴史書『梅松論』では後醍醐天皇が護良親王に尊氏討伐の密命を与えたことになっています。しかし事が露見すると、後醍醐天皇は親王を切り捨てて、保身を図ったといいます。

後醍醐天皇:「親王の独断だ。私は知らない」

また、『梅松論』では、捕縛された護良親王は次のように告げたと記しています。

「武家(尊氏)よりも君(後醍醐天皇)の恨めしく渡らせ給う」

『梅松論』は足利寄りに書かれている歴史書なので信頼性は低いと言われていますが、後醍醐天皇が新政権で護良親王にあまりいい待遇を与えなかったことは事実です。征夷大将軍の地位にこそつけましたが、それは武家である尊氏に与えるよりはいいという消極的なものだったようです。せっかく天皇中心の政治に戻したのに、ふたたび武家政権が誕生することを後醍醐天皇は警戒していました。

また、親王は倒幕以前から「将軍宮」を名乗っていましたので、既成事実の単なる追認だったという側面もあります。自分に権力を集中させたかった天皇は、自分がいない間に「令旨」を多発し、実質討幕運動を率いていた護良親王を疎んでいたとも言われていますが、真実は定かではありません。

ただ、後年後醍醐天皇が尊氏と対立したときに、護良親王が存命であったなら、その後の歴史は大きく変わっていたに違いありません。もしかしたら朝廷は南北朝に分かれることなく、後醍醐天皇の子孫による皇統が続いていったかもしれません。自分の助けとなる重要な人物を切り捨てた後醍醐天皇は、自分で自分の首を絞めたともいえます。

もっとも、天皇が行った建武の新政は、武士だけでなく貴族にもすこぶる評判が悪かったので、どちらにしろ崩壊していたかも知れませんが……。

悲劇の皇子の無念の最期

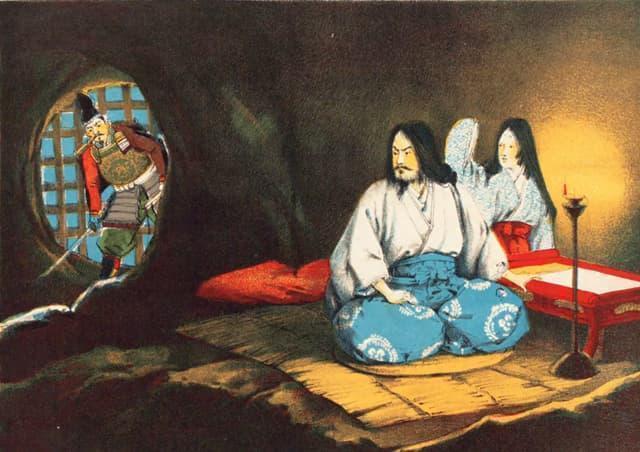

護良親王の最期は、無惨なものだったと伝えられています。親王は鎌倉将軍府にいた尊氏の弟・足利直義に預けられますが、待っていたのは東光寺土牢での幽閉でした。復元された土牢を外から見たことがありますが、洞窟状になっていて、立ち上がれば頭がつかえてしまうと感じるほど狭く暗かったことを覚えています。

もっとも、実際には洞窟ではなく土蔵のような建物に幽閉されたのではと言われています。さすがに天皇の皇子という貴人を洞窟に押し込めるのは、当時としては不敬がすぎる気もしますね。

とはいえ、護衛はなし、仕える侍女もたった一人しか認められなかったそうなので、待遇が悪いことに変わりはありません。武将に預けるにしても、親王派や中立派であればこのような扱いにはならなかったでしょう。敵対していた足利一族であったからこその扱いだと言えます。あえて足利直義に預けたところにも、後醍醐天皇の隔意を感じられるような気もします。

翌建武2年(1335)には、北条高時の遺児・北条時行が挙兵して中先代の乱が発生。それをきっかけにして、護良親王は秘かに殺害されてしまいます。

6代将軍・宗尊親王以降、鎌倉幕府は皇族を将軍に迎えることが慣例となっていました。征夷大将軍だった護良親王はまさにうってつけの存在。彼を将軍にして北条時行が執権となり、鎌倉幕府を復活させるのではないかと直義は恐れたのです。

同年7月、足利直義の命を受けた淵辺義博は護良親王を襲撃。『太平記』には、剣先を噛み折って抵抗する護良親王の様子が生々しく記録されています。武勇に優れていた親王ですが、9ヵ月近くも幽閉されていた身では長く抵抗することはできず、28年という短い生涯を閉じます。

親王の首を持って外に出た淵辺は、死してなお自分を睨み付ける凄惨な形相に恐怖して、首を竹藪に投げ捨てたと言われています。

おわりに

その後の護良親王の首については様々な伝説があり、近くの理智光寺の住職の住職が埋葬した説や侍女が奪い返して逃げて神奈川県の戸塚に埋葬した説、親王の寵愛を受けていた雛鶴姫が探しだした説などが残っています。姫は親王の子供も身ごもっていたそうですが、逃避行の末に現在の山梨県で力尽き、子供もろとも亡くなったとのこと。山梨県都留市の石船神社には日本最古級の複顔首級がありますが、これは親王の首であると伝えられています。また、冨士山下宮小室浅間神社にも親王の首を埋葬したという伝説が残っています。

さらに宮城県石巻市には護良親王の生存伝説まで存在しています。才がありながら父に遠ざけられ、無実の罪で囚われて殺された悲劇の皇子を悼む気持ちが、人々の中にあったのでしょう。護良親王の亡くなった東光寺跡には彼を祀る鎌倉宮が建立され、今なお訪れる人が絶えません。

【主な参考文献】

- 兵藤裕己校注『太平記』(岩波書店、2014~2016年)

- 新井孝重『護良親王 武家よりも君の恨めしく渡らせ給ふ』(ミネルヴァ書房、2016年)

- 森茂暁『足利直義 兄尊氏との対立と理想国家構想』(KADOKAWA、2015年)

- 鈴木由美『中先代の乱 北条時行、鎌倉幕府再興の夢』(中央公論新社、2021年)

- 亀田俊和『南朝の真実 忠臣という幻想』(吉川弘文館、2014年)

- 鎌倉宮 公式ホームページ

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄