本能寺の変さえなければ… 信長エリート家臣「河尻秀隆」の悲しい最期とは

- 2025/07/08

皆さんは長らく織田家に仕え、着実に武功を重ねて出世をしていた河尻秀隆(かわじり ひでたか)という武将をご存じですか?順風満帆と思われたその生涯は、「本能寺の変」で主君・信長を失ったのをきっかけに、本人も思っていなかっただろう最期を遂げることになるのです。

今回はそんなアンビリバボーな結末を迎えた、悲劇のエリート・河尻秀隆の生涯をご紹介いたします。ああ、あのタイミングで本能寺の変さえなければ……。

今回はそんなアンビリバボーな結末を迎えた、悲劇のエリート・河尻秀隆の生涯をご紹介いたします。ああ、あのタイミングで本能寺の変さえなければ……。

代々織田家に仕える

河尻秀隆は大永7年(1527)、美濃国で誕生しました。河尻氏は美濃出身の土豪の一族とされていますが、その出自には諸説あり、- 醍醐天皇の流れを汲む醍醐源氏で、肥後国河尻庄を発祥の地とする

- 大和源氏の流れを汲む陸奥石川氏・石川有光(源有光)の子孫

などと言われています。

秀隆の父は河尻重親、そして母は尾張守護代の一族であった織田信敏の娘と伝わっています。幼名は「与兵衛」、また「鎮吉(しげよし)」や「重遠」とも名乗ったとされますが、秀隆の幼年期もいまいちよくわかっていません。謎の多い秀隆ですが、やがて武将として着実に出世の階段を上っていきます。

秀隆はまず織田大和守信武に、その後は織田信秀(信長の父親)に仕えます。初陣は16歳の頃、天文11年(1542)に今川氏との間で起こった「第1次小豆坂の戦い」でした。そして天文17年(1548)には、「第2次小豆坂の戦い」にも参戦しています。

また『河尻系図』によると、美濃のマムシの異名を持つ、あの斎藤道三とも戦ったのだとか。

織田信秀の死後は、その息子である信長に仕えることに。弘治3年(1557)、信長は家督相続争いの果てに弟の織田信勝(信行)を殺害していますが、それを実行したのが秀隆だったとも言われています。続いて永禄3年(1560)には、あの「桶狭間の戦い」に参戦したようです。

信長エリート家臣団「黒母衣衆」の筆頭に

そして永禄7年(1564)からは丹羽長秀とともに美濃攻略戦に参加。翌年に猿啄(さるばみ)城を落城させ、堂洞(どうほら)城攻めの際には、天主に一番乗りをするという戦功を立てました。このように秀隆は、着実に武功を重ねてきたというわけです。その働きは信長にも認められ、美濃平定が成し遂げられた永禄10年(1567)頃、秀隆は「黒母衣衆(くろほろしゅう)」というエリート家臣団の筆頭に抜擢されています。順調ですね。

その後の秀隆は、信長上洛後も各地を転戦としていきます。

永禄12年(1569)には、大河内城の戦いに参加。翌元亀元年(1570)の姉川の戦いの後には、浅井の支城・佐和山城の監視を命じられています。その直後の志賀の陣(信長 vs 浅井長政・朝倉義景・比叡山延暦寺)にも従軍し、比叡山延暦寺を包囲しました。

元亀3年(1572)には、信長の縁戚であった美濃岩村城主・遠山景任が病死。城の乗っ取りを狙っていた信長の命により、秀隆は織田信広(信長の異母兄)とともに岩村城に派遣されます。そしてまだ3歳だった、信長の五男・坊丸(のちの織田勝長)を遠山家の養子として送り込むことに成功しました。

ちなみにこの岩村城。翌年には事実上の城主であった「おつやの方(景任の正室であり、信長の叔母)」が武田方に寝返ったため、坊丸は人質として武田の本拠・甲斐国へと送られています。

そして武田信玄没後の天正2年(1574)、武田勝頼が岩村城へと進出してきます。すると、そこからおよそ8kmのところに位置していた織田方の明知城が陥落することに。その出来事の直後、秀隆は信長の命によって最前線の守備のため、美濃高野城へと入っています。これはまさに、信頼の証ですね。

なお、同年には伊勢長島一向一揆の殲滅戦で織田軍が総動員されましたが、秀隆は武田への備えのため、参陣しなかったとされています。

信長の嫡男・信忠の補佐役に

河尻秀隆という武将は、派手さはないものの、安心して仕事を任せられるタイプということがわかりますよね。信長からの信を得ていた秀隆は、信長の嫡男・信忠の補佐役としての務めも果たしています。天正3年(1575)の長篠の戦いにおける設楽原決戦の際には、秀隆は信忠に代わって信忠軍の指揮を執ったとか。同年末、信忠は家督を譲られているので、この頃には後継者の補佐役という将来有望のポジションに就いていたのですね。さらにこの頃には織田家中において初の大軍団として信忠軍が確立されており、秀隆は副将の立ち位置だったと思われます。

長篠の戦いの後、秀隆は信忠とともに、武田方から岩村城を取り返した功が認められ、岩村城5万石の城主となりました。さらに天正7年(1579)には信忠とともに、信長に謀反を起こした荒木村重の摂津有岡城攻めに参加して功を残しています。

信忠の補佐役としても、秀隆はしっかりと結果を残しているのですね。誰しも秀隆の将来は、安泰だと思っていたことでしょう……。

武田氏滅亡後は甲斐国主となる

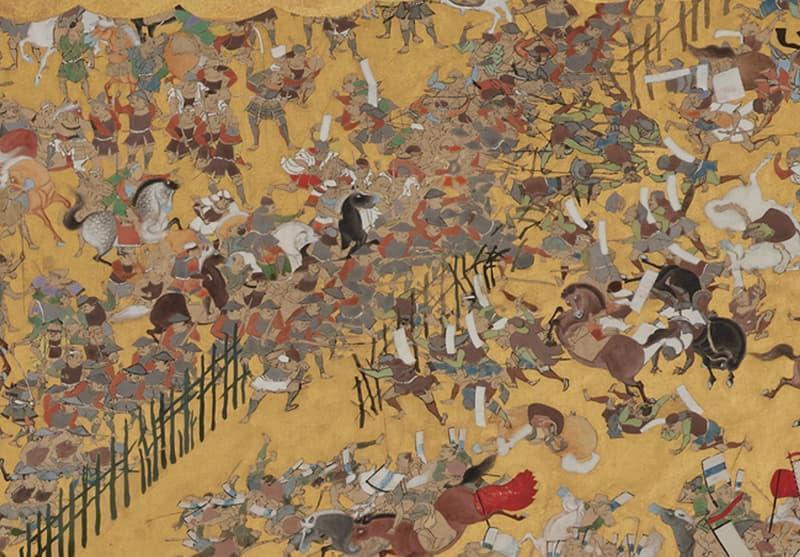

天正10年(1582)、武田の家臣であった木曾義昌が織田方へと寝返ります。それを機に、信長は武田領への侵攻を開始しました。いわゆる甲州征伐です。長篠の戦い以降、弱体化を余儀なくされていた武田軍。対する織田方には、徳川や北条も付いていました。織田方の圧倒的な兵力だけでなく、相次いで家臣の離反にも遭う羽目になった武田勝頼らは自害を選択(天目山の戦い)。これにより、甲斐武田氏は滅亡しました。

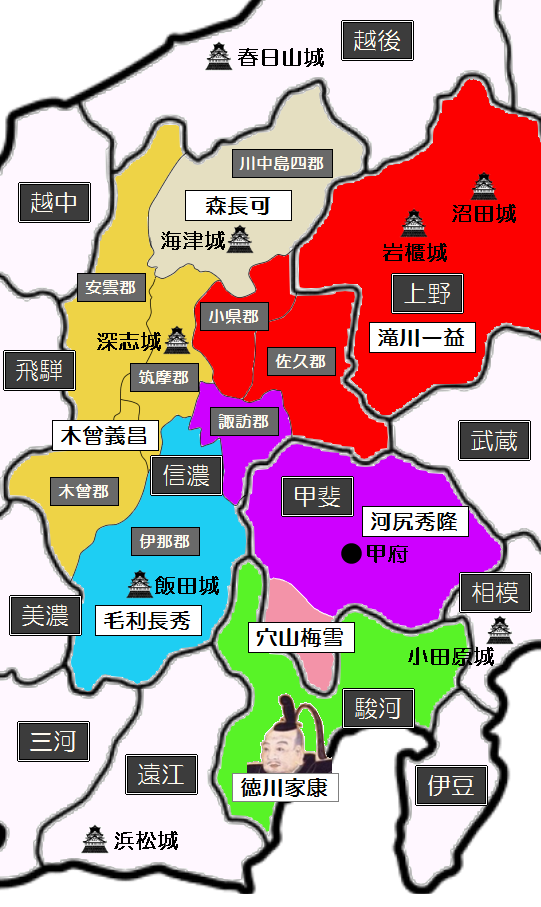

そんな勝頼には同情したいところですが、この戦いでも河尻秀隆は活躍。そして穴山氏の所領を除く、甲斐国四郡と信濃国諏訪郡を与えられることになりました。こうして秀隆は、美濃岩村城5万石から甲斐22万石もの国持大名へと大出世を遂げたのです(3月)。

こうして、甲斐に拠点を置くこととなった秀隆。徹底的な武田の残党狩りや寺社の破壊など、信長の権力をバックとした威圧的な統治を行います。うーん、まさかこれが悲劇の引き金になるとは……。

本能寺の変で運命が一転

同年6月、とうとう秀隆の運命を一転させる歴史的大事件が起こります。織田信長が明智光秀により襲撃され、命を落とすことになった「本能寺の変」です。さらに信忠まで、自害に追い込まれたのです。信長の死は、甲斐国内にも大きな影響を及ぼしました。それまで統治に利用してきた信長の権力が使えなくなったことにより、秀隆に反感を持った者たちによる一揆の危険が一気に高まりました。

そして、ここで登場するのが徳川家康。窮地に陥った秀隆を思いやったという家康は、使者として家臣の本多信俊を遣わしました。信俊は秀隆に対し、国外へ脱出することをすすめたのですが、秀隆はこれに応じません。

秀隆:「この混乱に乗じて、家康が甲斐を奪おうとしておるのじゃ!」

このように考えたのです。上記セリフを言ったワケではありませんが、あろうことか秀隆は信俊を殺害してしまいます。

これに当然怒ったのが本多一族です。彼らが秀隆の統治に不満を持っていた者たちを焚き付けた結果、甲斐国内では国人一揆が起こったとされています。騒動の中で秀隆は三井弥一郎という武田の遺臣に討たれ、その生涯を閉じました。

甲斐を統治し始めておよそ3カ月、本能寺の変で君主・信長が横死してから、わずか2週間後の出来事です。

恨まれすぎて逆さまに埋葬!?

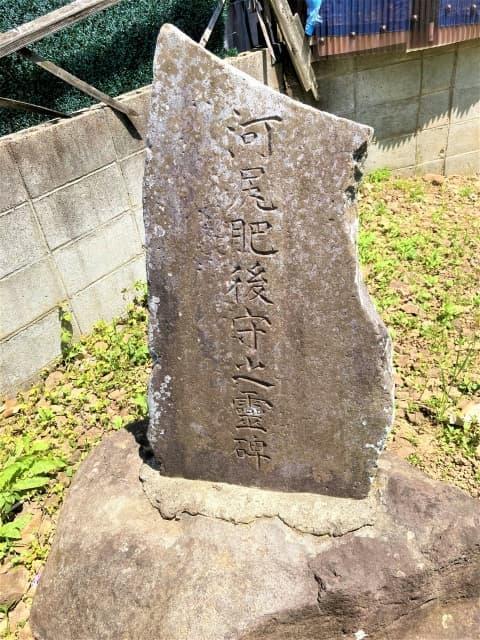

これだけでも残念な最期ですが、秀隆の死には続きがあります。甲斐国内であまりにも恨みを買いすぎたため、秀隆は逆さまに埋葬されたと伝わっているのです。そのため彼の墓とされる「河尻塚」は、別名「さかさ塚」とも呼ばれています。

それに加え、秀隆が討たれた一揆は、そもそも旧武田領を狙っていた家康の策謀であったのでは? とささやかれているのです……。実際に秀隆の死後、空白地帯となった土地を巡って、家康は北条氏直と争っています(天正壬午の乱)。怖い、怖い。

まとめ

今回は決してメジャーとは言えない、河尻秀隆という武将について紹介しました。黒母衣衆の筆頭にもなり、織田信長のエリート家臣としてコツコツと結果を残してきた秀隆。信長の嫡男・信忠の補佐役を務めたり、甲斐22万石の国持大名になったりと、着実に出世していきましたが、突然迎えたまさかの最期。

本能寺の変が起きなければ、織田家を支える超有力大名になっていたかもしれません。また、せめて本能寺の変が甲斐を統治し始めてから日の浅い、あのタイミングで起こらなければ、秀隆はもう少し有名な武将になっていたのかもしれませんね。

歴史の「もし……」を考えるとキリがありませんが、悲運としか言いようのない河尻秀隆の生涯でした。

【主な参考文献】

- 谷口克広『織田信長合戦全録 桶狭間から本能寺まで』(中央公論新社、2002年)

- 谷口克広『信長軍の司令官 部将たちの出世競争』(中央公論新社、2005年)

- 谷口克広、岡田正人『織田信長軍団100人の武将』(新人物往来社、2009年)

- 太田牛一『現代語訳 信長公記』(中経出版、2013年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄