「織田信忠」信長に特別扱いされた嫡男。本能寺で勇敢に散る!

- 2021/12/03

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

天下にもっとも近かった男・信長の嫡男として生まれ、後継者となった織田信忠(おだ のぶただ)。父の期待に答えて成長するも、最期は本能寺の変によって不運にも父同様の運命をたどってしまいます。はたして彼はどのような人物だったのでしょうか?今回は織田信忠の生涯についてお伝えしていきましょう。

信長の嫡男として誕生

織田信忠は弘治3年(1557)に信長の長男として誕生しました。母は側室の生駒氏で信長二男の織田信雄は同母弟にあたります。信長と正室の濃姫との間には子がいなかったため、生駒氏が事実上の正室だったようです。信忠の幼名は顔が奇妙だったことから 「奇妙丸」 と名づけられたといいます。信長が美濃斉藤氏を倒し、天下布武をかかげた永禄10年(1567)には、信忠と武田信玄の五女である松姫の婚約が成立したといいます。

翌永禄12年(1568)には信長が上洛して将軍・足利義昭を誕生させていますが、その直後には信忠が坂井政尚や柴田勝家ら信長重臣の補佐を受けて政務を執ったようです。

同年11月付けの近江長命寺宛ての書状が三通残っており、そのいずれも信忠の命令で書状が出されているのが確認できます。このころの信忠はまだ12歳。おそらく信長は早くから家督譲渡を意識していたのでしょう。

信忠の初陣は元亀3年(1572)7月。浅井長政の小谷城攻めのときです。この頃の信長は将軍義昭を中心とする反織田勢力、いわゆる信長包囲網が敷かれていて多くの合戦に明け暮れていた頃でした。信玄も将軍に加担したことで織田・武田間の同盟も破棄となり、信忠と松姫の婚約も解消となっています。

元服は天正元年(1573)7月に行なわれたとみられ、1つ年下の二男信雄・三男信孝と一緒に岐阜で元服式を行い、「勘九郎信重」を名乗りました。

信忠は17歳となっていたので、当時の慣習から考えると、かなり遅い元服だといえます。ただ、この頃より尾張の社寺に対しての禁制などの信忠文書がみられるので、尾張国の支配権の一部を与えられたようですね。

信忠軍団の誕生と家督継承

以後、信忠は着々と信長後継者の道を歩んでいくことになります。翌天正2年(1574)から早くも後継者としての特別な扱いがみてとれます。この年の7月より、信長の天敵だった長島一向一揆の殲滅に向け、信忠をはじめ織田の主要な将のほとんどが出陣。このとき陣容は3つに分けられ、信忠は信長本隊や柴田勝家や丹羽長秀などの主力武将とは異なる陣に属し、独自の軍を率いて遊撃軍としての役割を果たしました。

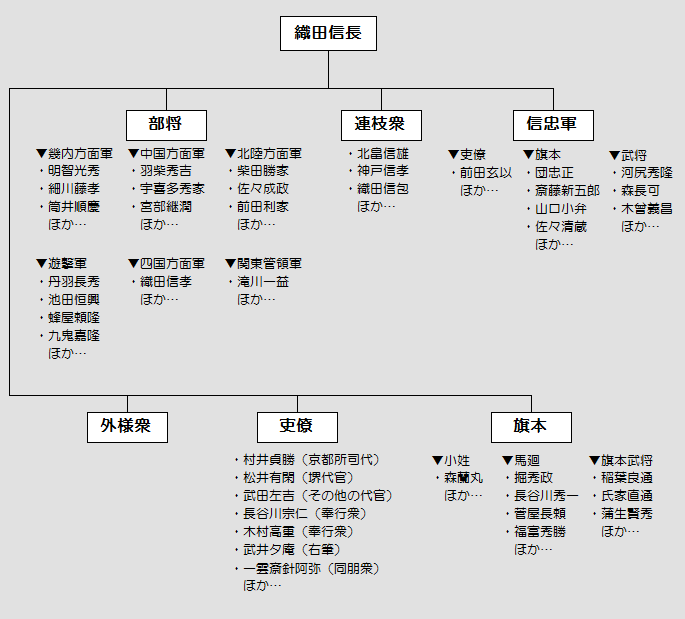

のちに信長勢力の拡大につれ、信長家臣団は柴田勝家や佐久間信盛ら重臣を指揮官に任命し、各方面軍団(万単位の兵を持つ大軍団のこと)が形成されていきますが、実のところ、一番最初に誕生した方面軍団というのが信忠軍団でした。つまり、長島一向一揆殲滅戦のときには既に信忠軍団が形成されており、単独で軍事行動をまかされていた、ということになるのです。

※参考: 信長方面軍団の成立年

| 方面軍 | 成立年 |

|---|---|

| 信忠軍団 (指揮官:織田信忠) | 天正元(1573)年 (※推定) |

| 大阪方面軍 (指揮官:佐久間信盛) | 天正4(1576)年 |

| 北陸方面軍 (指揮官:柴田勝家) | 天正4(1576)年 |

| 中国方面軍 (指揮官:羽柴秀吉) | 天正8(1580)年 |

| 幾内方面軍 (指揮官:明智光秀) | 天正8(1580)年 |

| 関東管領軍 (指揮官:滝川一益) | 天正10(1582)年 |

| 四国方面軍 (指揮官:織田信孝) | 天正10(1582)年 |

信忠軍団の役目というのは、武田氏の押さえでした。武田家では前年に信玄が病没しましたが、家督を継いだ武田勝頼は東美濃の要・岩村城を拠点にして美濃攻略を付け狙っていました。

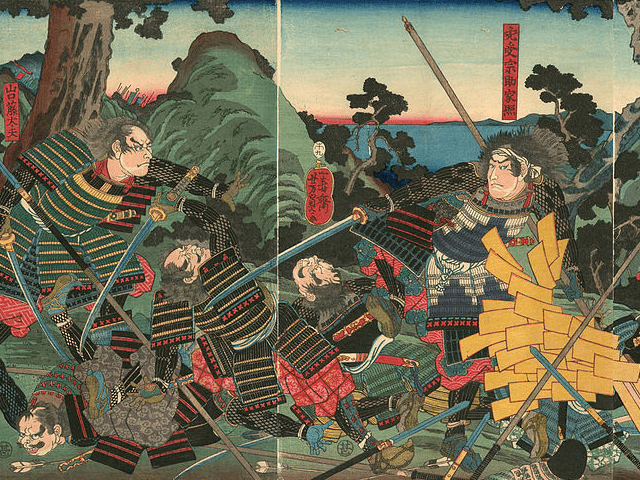

天正3年(1575)5月には、織田・徳川連合軍が武田に鉄砲で大勝した長篠の戦いに参加。このとき信忠は軍団を率いて信長本隊とは離れた場所で武田軍と対峙しています。また、その直後には岩村城攻めのために総大将として出陣し、同11月に秋山虎繁の守備する岩村城を奪還する功を立てています。

信長から家督継承

その後、配下の河尻秀隆に岩村城を預け、自らは11月24日に岐阜に戻りますが、そこには意外なものが待ち受けていました。それは信長からの家督譲渡です。信忠はまもなく正室濃姫の養子とされ、同28日に信長から家督を継ぐことになったのです。なお、これに伴って岐阜城も譲られ、従来の尾張と東美濃の支配権もそのまま付けられています。ちなみに信忠が家督を継承したこの年、信長・信忠父子の官職などの変遷を以下にまとめました。

- 天正3年(1575) 3月28日:信忠、出羽介に任官。

- 6月1日:信忠、正五位下に。

- 7月3日:信長、朝廷から「天下人」の公認を受ける。

- 11月4日:信長、権大納言に。

- 11月7日:信長、右近衛大将に。一方の信忠は秋田城介に。

信長が信忠へ家督譲渡したのは、「信長=天下人」「信忠=織田家当主」という立場に分離させたということです。

総司令官としての活躍

天正4年(1576)は特に軍事行動はありませんでしたが、天正5年(1577)2月の雑賀攻めには従軍。同28日には投降工作によって中野城が開城しますが、これを信忠が受け取って居陣しています。続いて同年8~10月にかけて行なわれた松永久秀討伐戦(信貴山城の戦い)では、総大将として信貴山城を陥落させており、その功で従三位左近衛権中将に叙任しました。この頃より信長に代わって合戦で総大将を務めるようになるのです。

天正6年(1578)5月には、毛利方に寝返った別所長治が籠もる播磨三木城攻めにおいて、信忠は総大将として大軍を率いて出陣。三木の支城である神吉城・志方城を攻略するなど活躍し、羽柴秀吉を支援しました。10月には摂津の荒木村重も謀反して有岡城の戦いが勃発しますが、これにも参戦しています。

天正8年(1580)には尾張南部を統括していた佐久間信盛と西美濃三人衆の一人である安藤守就が追放されたことで信忠の支配領域は尾張が全域に、美濃は西美濃まで広がりました。

翌天正9年(1581)2月には京都で馬揃えが行われ、信忠ら連枝衆は馬に乗って行進しています。記録では信忠が連枝衆の先頭として80騎を率いたのに比べ、次点の織田信雄が30騎、続いて信長弟の織田信包や神戸信孝は10騎だったと伝わります。

信忠がいかに特別扱いされているかがうかがえますね。

ちなみに信忠は大の能楽好きだったようです。この馬揃えのあと、これに傾倒して信長の怒りに触れたといいます。ただ、その後は信長の怒りも解け、7月には嫡男信忠・二男信雄・三男信孝の三人揃って安土城に呼び出されて脇差を与えられたとみられます。

武田を滅ぼす

天正10年(1582)の甲州征伐の際には先鋒の大将を務め、滝川一益を軍監として伊那方面から進軍して次々と武田の支城を攻略していきます。信忠軍の予想以上の成果に対し、信長は心配していたといいますが、そんな心配をよそに、ついには天目山で武田勝頼を滅ぼしてしまうのです。あとから信長本隊が続く予定だったにもかかわらず、この時点で信長はまだ美濃岩村にいたらしいので、信忠は最初から最後まで単独で指揮して圧勝してしまったということになりますね。

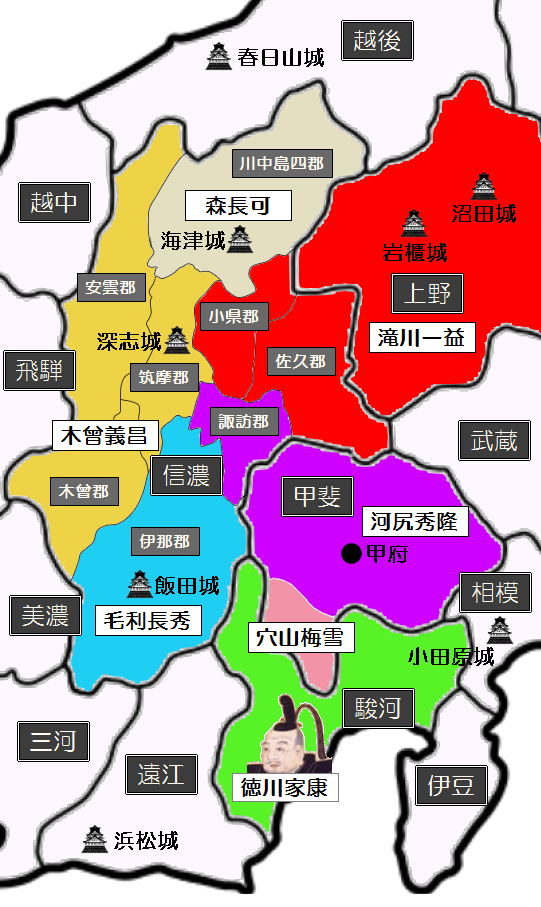

戦後の恩賞として、信長から旧武田領が滝川一益や河尻秀隆、森長可ら面々に与えられています。

- 滝川一益:上野国、および信濃2郡(佐久・小県)

- 河尻秀隆:甲斐国(穴山梅雪領を除く)、および信濃諏訪郡

- 森長可:信濃国4郡(高井・水内・更科・埴科)

- 毛利長秀:信濃伊那郡

- 木曽義昌:信濃木曽郡のほか、信濃2郡を加増。

こうして信忠軍団の支配地は美濃・尾張に加えて甲斐・信濃・上野と東国にも大きく拡大されることになりました。なお、信忠は武田滅亡後も混乱する武田旧領内で焼き討ちや一揆討伐に従事しています。安土に戻ったのは5月14日。そして21日には徳川家康とともに上京しています。

信忠の最期の様子

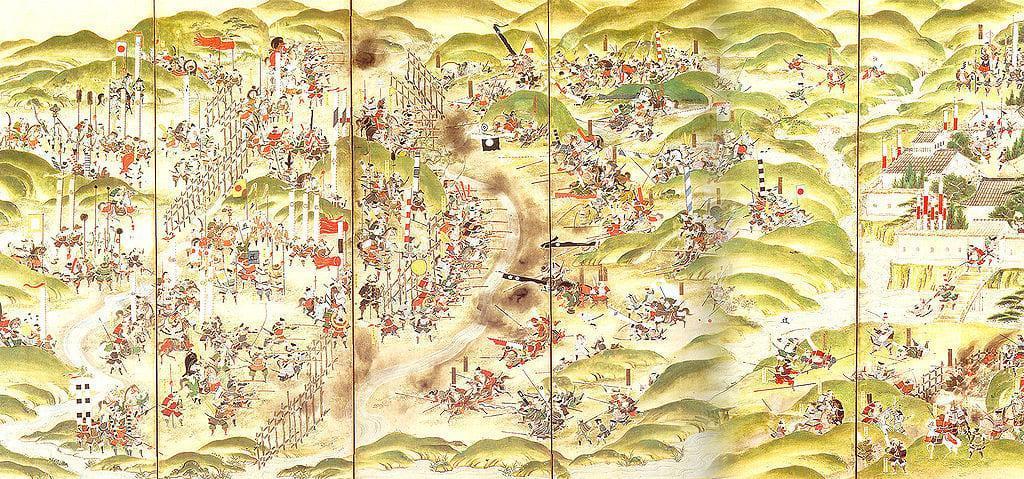

信長の後継者として天下人になる可能性もあった信忠ですが、その可能性は明智光秀の謀反によってあっけなく断たれることになります。5月29日には信長が上京して本能寺へ。6月1日の夜には、信長・信忠父子を中心に宴が開かれて深夜まで及んだとか。そして運命の6月2日早朝。「本能寺の変」が勃発します。

妙覚寺で知らせを聞いた信忠は、すぐに信長に合流しようとしますが、村井貞勝父子が駆け付けてきて以下のように進言したといいます。

「本能寺はもはや敗れ、御殿も焼け落ちました。敵は必ずこちらへも攻めてくるでしょう。二条の新御所は構えが堅固で、立て籠もるのによいでしょう」

信忠は上記の言に従って側近とともに二条御所に移りました。一方、逃げるように進言するものもいましたが、信忠は以下のように答えて逃げませんでした。

「これほどの謀反だから、敵は万一にも我々を逃がしはしまい。雑兵の手にかかって死ぬのは、後々までの不名誉、無念である。ここで腹を切ろう」

そうこうしているうちに、光秀の軍勢が攻め寄せてきて二条御所が囲まれます。周辺に宿泊していた馬廻の者が信忠の下に駆け付けますが、兵力は数百程度。一方、対する光秀の軍勢は1万以上の大軍でした。

甲冑できちんと装備された明智兵に対し、信忠の兵は無防備だったといいますが、それでも1時間以上にわたって抗戦したといい、信忠自身も具足を付け、敵を次々と斬って応戦したといいます。

思わぬ苦戦となった明智兵たちでしたが、近衛前久邸の屋根に上がって二条御所を見下ろして弓・鉄砲で攻撃を開始。次第に戦う者が減っていき、ついには御所に敵兵が侵入、建物には火が放たれます。そして信忠は最期に馬廻の鎌田新介を呼んで、介錯を命じたといいます。

「私が腹を切ったら、縁の板を引きはがし、遺体を床下へ入れて隠せ…」

このように二条御所が無残に焼け落ちる中、信忠は父同様の運命となり、自害して果てたのです。

おわりに

本能寺の際に信長とは別行動をとっていた信忠。もし二条御所には移らず、うまく逃げて難を逃れていたとしたら歴史は大きく変わっていたことでしょう。天下人は秀吉ではなく、信忠になっていたかもしれませんし、江戸幕府(徳川幕府)ではなく、織田幕府になっていたかもしれません。そうなると「鎖国」もなかった可能性もあり、現在の首都も東京ではなかったかもしれません。

信忠の存在はそれだけ大きな影響力があったのです。

【主な参考文献】

- 谷口克広『織田信長合戦全録 -桶狭間から本能寺まで』(中公新書、2002年)

- 谷口克広『信長軍の司令官 -部将たちの出世競争』(中公新書、2005年)

- 谷口克広『信長の天下布武への道』(吉川弘文館、2006年)

- 谷口克広『尾張・織田一族』(新人物往来社、2008年)

- 太田牛一『現代語訳 信長公記』(新人物文庫、2013年)

コメント欄