「迷惑だ!」秀吉の申し出を拒否…権力者に屈しなかった島津歳久の信念と悲劇

- 2025/09/30

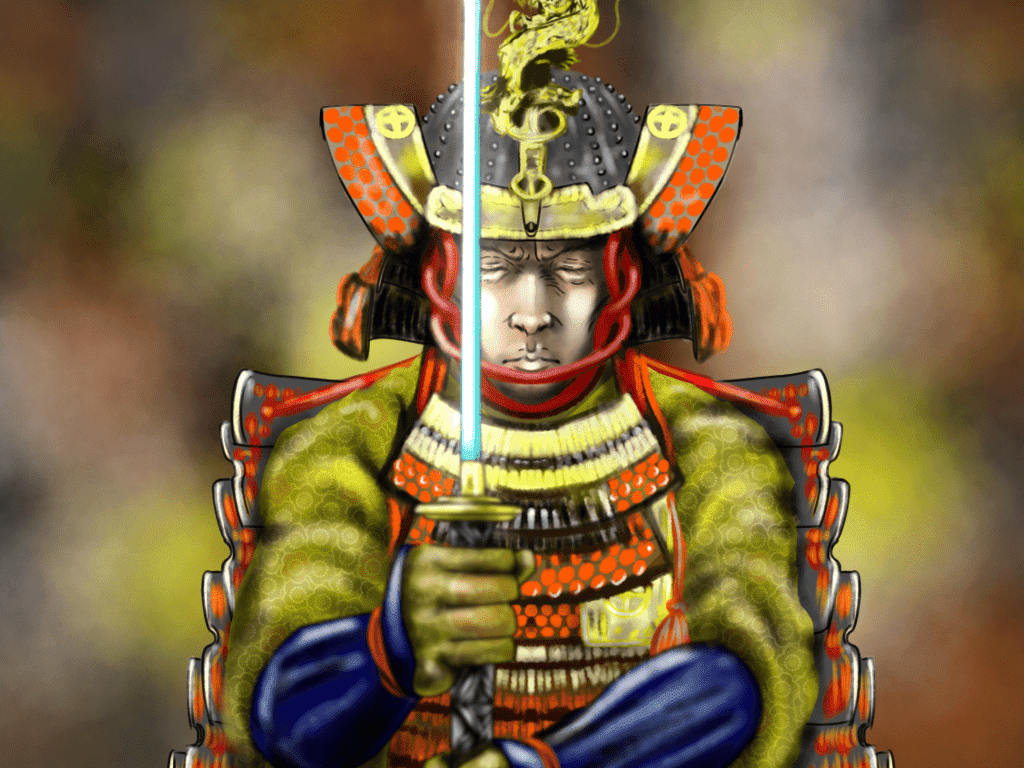

九州統一を目前に控えた島津家に、豊臣秀吉率いる大軍が立ちはだかりました。島津家は屈辱の降伏を選びますが、島津四兄弟の三男・歳久だけは秀吉への徹底抗戦の姿勢を崩しません。この反骨の姿勢は秀吉の激怒を買い、ついには自害へと追い込まれてしまいます。

祖父・島津忠良(日新斎)から「始終の利害を察するの智計並びなし(物事の初めから終わりまでの利害を見通す知恵と計略は並ぶものがない)」と評された歳久は、武勇にも知略にも優れた稀代の武将でした。その卓越した能力を持ちながら、なぜ彼は最後まで孤高の道を歩み、島津の意地を貫き通したのでしょうか。

祖父・島津忠良(日新斎)から「始終の利害を察するの智計並びなし(物事の初めから終わりまでの利害を見通す知恵と計略は並ぶものがない)」と評された歳久は、武勇にも知略にも優れた稀代の武将でした。その卓越した能力を持ちながら、なぜ彼は最後まで孤高の道を歩み、島津の意地を貫き通したのでしょうか。

【目次】

結束固き島津四兄弟と「智計並びなし」の評価

島津歳久は天文6年(1537)、島津家当主・島津貴久の三男として誕生しました。長兄・義久、次兄・義弘とは同母兄弟ですが、末弟・家久は側室腹の腹違いの兄弟です。具体的な幼少期の記録は残されていませんが、後に兄弟が協力して島津家を支えたことから、彼らの間には強い絆があったことが窺えます。歳久の初陣は天文23年(1554)の岩剣城の戦いでした。島津家に反発する薩摩北部・西大隅の勢力が結託したこの戦いで、三兄弟は兵を率いて参戦。島津家が初めて火縄銃を用いたこの戦いに勝利し、兄弟は初陣を白星で飾りました。

歳久は島津家の本拠地・薩摩の守護を務めていたため、長兄・義久との結びつきが特に強かったといいます。酒宴では、下戸の義久に代わって盃を受けるなど、親密な関係を築いていました。その一方で、腹違いの弟・家久に対してはライバル意識を覗かせる一面も…。

歳久:「馬の毛色は母馬に似るが、人間も同じだろう」

兄弟4人で馬追を見学した際、上記のように側室腹の家久を皮肉る発言をしていますが、義久の機転によって場は収まり、その後も兄弟の協力体制は維持されたといいます。

歳久は祖父・忠良から「終始の利害を察するの知計並びなく」と絶賛されるほどの知略家でした。初陣以降、武勇でも知略でも頭角を現し、弘治元年(1555)の蒲生城攻めでは、左股を矢で貫かれる重傷を負いながらも奮戦。島津家の屋台骨を支える欠かせない存在として活躍し続けます。

秀吉との対決で、唯一「不戦」を主張

島津家が九州制覇を目前にした頃に立ちはだかったのが豊臣秀吉でした。

大友宗麟の要請を受けた秀吉は、天正14年(1586)5月に九州国分け案を提示しますが、島津家はこれを拒否。このとき、歳久は家中において唯一、「秀吉との全面対決は得策ではない」と主張したと記録されています。

しかし強硬派の意見が通り、天正15年(1587)3月、秀吉率いる大軍が九州征伐に乗り出します。島津勢は善戦するものの、次第に劣勢に追い込まれます。弟・家久が単独で講和を結び、破竹の勢いで進軍する秀吉の前に、ついに長兄・義久も出家して降伏を決断しました。

虎居城で貫いた孤高の抵抗と暗殺計画

義久の降伏により島津家は秀吉に帰順しましたが、歳久は徹底的な抵抗の姿勢を崩しませんでした。これには、九州征伐中の根白坂の戦いで、婿養子の忠隣を失った私的な恨みも影響していたと思われます。同年5月、帰途についた秀吉は、いまだ恭順しない義弘と歳久に対し、自らの大軍の威容を見せつけるため、彼らの居城に近いルートを選びます。この威圧に義弘は降伏を決めましたが、歳久の態度は変わりませんでした。

歳久は、居城・虎居城への宿泊を望む秀吉の申し出を「迷惑」と拒否。近隣の山崎城に入った秀吉に対し、歳久は風疾(手足のしびれを伴う病)を理由に挨拶にも赴きません。病は事実でしたが、偵察に来た秀吉の兵を家臣に討たせていることから、恭順の意思が全くなかったことは明白です。

秀吉はこの無礼を一旦は黙殺し、歳久の家臣・本田四郎の案内で祁答院へと向かいますが、通された道はあえて選ばせた険しい山道でした。そして一行が山の難所に差し掛かった瞬間、秀吉の輿に6本の矢が射かけられます。秀吉は難を逃れましたが、歳久による暗殺計画であったことは疑いようがありません。秀吉は内心でははらわたが煮えくり返っていたことでしょうが、島津家が配下となったことで怒りを呑み込んで帰路につきました。

文禄元年(1592)、秀吉の朝鮮出兵が始まります。兄・義弘が一万の兵を率いて出兵する中、歳久は再び病気を理由に出兵を拒否。これは嫌がらせというよりも、本当に静養していたようですが、この欠席が歳久の運命を決定づけることになります。

一族を守るための壮絶な自害

朝鮮出兵後、島津家臣の梅北国兼が一揆を起こし、秀吉に反旗を翻しました。秀吉は、この一揆に歳久の家臣が多く参加していた事実を知り、激怒します。秀吉:「もし歳久が義弘とともに朝鮮に出兵していたなら歳久の命は助けるが、そうでなければ首を差し出せ」

秀吉は義久に対し、上記のような朱印状を送りました。ここで申し開きをしなければ一族が滅ぼされることを悟った歳久は、病をおして義久の元へ出頭。朱印状を見せられた歳久は、一族を守るため、自らその責任を負い、居城の宮之城で自害しようと船で脱出します。しかし、義久の追手に阻まれて宮之城へは辿り着けず、歳久は瀧ヶ水に上陸。付き従う家臣たちには逃亡を促しますが、彼らは忠義を貫きます。

家臣たち:「千回同じことを命じられても、生き残るつもりはありません」

道中、歳久は自害を試みますが、病によるしびれで自刃できません。石を使って腹を割ろうとしても上手くできず、その苦痛は壮絶なものだったでしょう。

歳久:「病で自刃できない。面倒をかけるが、近づいて首を取れ」

一方、義久からの追手もまた、涙ながらの追撃でした。歳久は追手に対して上記のように声をかけますが、彼等は皆、涙を流してひれ伏し、動くことができませんでした。

しばらくの後、原田甚次という者が覚悟を決め、ついに歳久の首を落とします。その瞬間、周囲のすべての兵が刀を投げ捨て、倒れ伏して号泣したといいます。

文禄元年(1592)9月、島津歳久は享年56歳で、その孤高の生涯を閉じました。

兄・義久が捧げた辞世の句と挽歌

自害した歳久の傍らには、病で筆を執れなかった彼が右筆に書かせた絶命書がありました。そこには、歳久の出家名「晴蓑(せいさ)」を用いた辞世の句が記されていました。「晴蓑(せいさ)めが 玉のありかを人とわば いざ白雲の上と答えよ」

(意:歳久の魂はどこへ行ったかと人が尋ねたら、思い残すことなく天に昇ったと答えて下さい)

これを見て歳久の最期を知った義久は深く悲しみ、島津家の菩提寺で手厚く供養しました。

後年、義久は弟への悼みを込めて、切ない歌を詠んでいます。

「写し絵に 写しおきても 魂は かえらぬ道や 夢の浮橋」

愛する弟に自害を命じるという苦渋の決断を強いられた義久の辛さと、断ち切れない兄弟の絆が胸に迫ります。

島津家存続のため、一揆の責任を一人で背負って散った歳久。信念を貫き通した彼の生涯は、一族と兄弟たちへの熱い献身に裏打ちされていたと言えるのではないでしょうか。

【参考文献】

- 新名一仁『島津四兄弟の九州統一戦』星海社新書 2017年

- 栄村顕久『島津四兄弟 義久・義弘・歳久・家久の戦い』南方新社 2016年

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

元・医療従事者。出産・育児をきっかけに、ライター業へと転向。

現在はフリーランスとして、自分自身が「おもしろい!やってみたい!」 と思えるテーマを中心にライティングを手掛けている。

わが子の子育ても「得意を伸ばす」がモットー。

コメント欄